гҒӮгҖңгҒҠ

гӮўгғјгӮӯгғҙгӮ©гғјгғ«гғҲ(гҒӮгғјгҒҚгӮ”гҒүгғјгӮӢгҒЁ)

archivoltгҖӮйЈҫгӮҠиҝ«зёҒпјҲгҒӣгӮҠгҒ¶гҒЎпјүгӮўгғјгғҒгҒ®еүҚйқўгҒӘгҒ„гҒ—еҶ…йқўгҒ®з№°еһӢпјҲгғўгғјгғ«гғҮгӮЈгғігӮ°пјүгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮзү№гҒ«гҖҒдёӯдё–гҒ®ж•ҷдјҡе ӮгҒ§гҒҜгҖҒжӯЈйқўжүүеҸЈгҒ®гӮўгғјгӮӯгғҙгӮ©гғјгғ«гғҲгҒҜеҪ«еҲ»гҒ§иұҠгҒӢгҒ«йЈҫгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ

гӮўгғјгӮӯгғҲгғ¬гғјгғ–(гҒӮгғјгҒҚгҒЁгӮҢгғјгҒ¶)

architraveгҖӮгӮЁгғігӮҝгғ–гғ¬гғҒгғҘгӮўгҒ®жңҖдёӢйғЁгӮ’ж§ӢжҲҗгҒҷгӮӢж°ҙе№ігҒ®йғЁеҲҶгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮдёҖиҲ¬гҒ«й–ӢеҸЈйғЁгҒ®е‘ЁгӮҠгҒ«д»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢиЈ…йЈҫз”ЁгҒ®жһ зө„гҒҝгӮ’гҒ•гҒҷгҖӮ

гӮўгғјгӮұгғјгғү(гҒӮгғјгҒ‘гғјгҒ©)

иӢұ/arcadeгҖӮжҹұгҒ§ж”ҜгҒҲгӮүгӮҢгӮӢйҖЈз¶ҡгҒ—гҒҹгӮўгғјгғҒгӮ„ гғҙгӮ©гғјгғ«гғҲ гҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒҫгҒҹгҒқгӮҢгӮ’з”ЁгҒ„гҒҹеҗ№ж”ҫгҒ—гҒ®йҖҡи·ҜгӮ„жӯ©йҒ“гҒ®гҒ“гҒЁгӮ’гҒ„гҒҶгҖӮ

гӮҙгӮ·гғғгӮҜе»әзҜүгҒ®гҖҢиә«е»ҠгҖҚгҒЁгҖҢеҒҙе»ҠгҖҚгҒ®й–“гҒ«гҒӮгӮӢеҲ—жҹұзҫӨгӮ’гҖҢгӮ°гғ©гғігғүгғ»гӮўгғјгӮұгғјгғүгҖҚгҒЁвҖҰвҖҰ

гӮўгғјгғ„гӮўгғігғүгӮҜгғ©гғ•гғ„йҒӢеӢ•(гҒӮгғјгҒӨгҒӮгӮ“гҒ©гҒҸгӮүгҒөгҒӨгҒҶгӮ“гҒ©гҒҶ)

arts and crafts movementгҖӮ19дё–зҙҖеҫҢжңҹгҒ«иӢұеӣҪгҒ§иҲҲгҒЈгҒҹе·ҘиҠёйҒӢеӢ•гҖӮW.гғўгғӘгӮ№гҒҜгҖҒе·ҘжҘӯз”ҹз”ЈгҒ®зө„з№”гҒ«жҠөжҠ—гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒжүӢе·ҘдҪңгҒ®еҫ©жҙ»гӮ’дё»ејөгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒиҮӘгӮүP.S.гӮҰгӮ§гғғгғ–гҒЁе…ұеҗҢгҒ—гҒҰиҮӘе®…гӮ’гҒӨгҒҸгӮҠвҖҰвҖҰ

гӮўгғјгғ«гғҮгӮіж§ҳејҸ(гҒӮгғјгӮӢгҒ§гҒ“гӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)

Art DД“coгҖӮ1925е№ҙгҒ«й–ӢеӮ¬гҒ•гӮҢгҒҹгҖҢгғ‘гғӘдёҮеӣҪиЈ…йЈҫзҫҺиЎ“еҚҡиҰ§дјҡгҖҚгӮ’еҘ‘ж©ҹгҒ«гҒ—гҒҰжөҒиЎҢгҒ—гҒҹж§ҳејҸгҖӮдёҖиҲ¬гҒ«гҖҒгҖҢгӮўгғјгғ«гғҢгғјгғҙгӮ©гғјгҖҚгҒ®жҷӮд»ЈгҒ«з¶ҡгҒҚгҖҒ欧е·һгҒҠгӮҲгҒізұіеӣҪгҒ®гғӢгғҘгғјгғЁгғјгӮҜгӮ’дёӯеҝғгҒ«1910е№ҙд»Јдёӯи‘үгҒӢгӮү1930е№ҙвҖҰвҖҰ

гӮўгғјгғ«гғҢгғјгғҙгӮ©гғјж§ҳејҸ(гҒӮгғјгӮӢгҒ¬гғјгӮ”гҒүгғјгӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)

Art NouveauгҖӮ19дё–зҙҖжң«гҒӢгӮү20дё–зҙҖеҲқй ӯгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҖҒ欧е·һгҒ®еҗ„ең°гҒ«жөҒиЎҢгҒ—гҒҹиҠёиЎ“ж§ҳејҸгҖӮгҒ“гҒ®еҗҚз§°гҒҜгҖҒ1896е№ҙгҒ«зҫҺиЎ“е•Ҷгғ“гғігӮ°гҒҢгғ‘гғӘгҒ«гҖҢгӮўгғјгғ«гғҢгғјгғҙгӮ©гғјгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҗҚгҒ®еә—гӮ’й–ӢгҒ„гҒҹгҒ®гҒ«з”ұжқҘгҒҷгӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢвҖҰвҖҰ

зӣёжұәгӮҠ(гҒӮгҒ„гҒҳгӮғгҒҸгӮҠ)

жқҝгӮ’ејөгӮҠеҗҲгӮҸгҒӣгӮӢгҒЁгҒҚгҖҒд№ҫзҮҘгҒ—гҒҰгӮӮйҡҷй–“гҒҢгҒӮгҒӢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒйҡЈгӮҠеҗҲгҒҶжқҝгҒ®еҺҡгҒҝгӮ’гҒқгӮҢгҒһгӮҢеҚҠеҲҶгҒҘгҒӨж¬ гҒҚгҒЁгӮӢгҒ“гҒЁгҖӮжҺҘеҗҲгҒҷгӮӢжңЁжқҗгӮ’еҚҠеҲҶгҒҘгҒӨж¬ гҒҚгҒЁгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣёж¬ гҒҚгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ

гӮўгӮӨгғ«(гҒӮгҒ„гӮӢ)

aisleгҖӮеҒҙе»ҠгҖӮж•ҷдјҡе Ӯе»әзҜүж–јгҒ„гҒҰгҖҒгҖҢиә«е»ҠгҖҚгҒ®дёЎеҒҙгҒ«гҒӮгӮӢзҙ°й•·гҒ„е»ҠдёӢзҠ¶гҒ®йғЁеҲҶгҖӮ

й–јдјҪдә•еұӢгғ»й–јдјҪжЈҡ(гҒӮгҒӢгҒ„гӮ„гғ»гҒӮгҒӢгҒ гҒӘ)

жҳҺйҡңеӯҗ(гҒӮгҒӢгӮҠгҒ—гӮҮгҒҶгҒҳ)

зҸҫеңЁгҒ§гҒҜгҖҒгҖҢйҡңеӯҗгҖҚгҒЁгҒ„гҒҲгҒ°гҖҢжҳҺйҡңеӯҗгҖҚгҒ®гҒ“гҒЁгҒ®гҒҝгӮ’ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢгҒҢгҖҒе…ғгҒҜгҖҢиЎқз«ӢпјҲгҒӨгҒ„гҒҹгҒҰпјүгҖҚгӮ„гҖҢиҘ–пјҲгҒөгҒҷгҒҫпјүгҖҚгҒӘгҒ©гҒ®з·Ҹз§°гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮзӨҫж®ҝгҒ®дёЎи„ҮеҘҘгҒ«й…ҚгҒ•гӮҢгӮӢгҖҢи„ҮйҡңеӯҗгҖҚгҒ«гҒқгҒ®еҗҚж®ӢгҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ

еҪ“然гҒ®гҒ“гҒЁгҒӘгҒҢгӮүгҖҒвҖҰвҖҰ

гӮўгӮҜгғӯгғҶгғӘгӮӘгғі(гҒӮгҒҸгӮҚгҒҰгӮҠгҒҠгӮ“)

akroterionгҖӮгғҡгғҮгӮЈгғҡгғігғҲгҒ®й ӮйғЁеҸҠгҒідёЎеҒҙгҒ®дёӢз«ҜгҒ«зҪ®гҒӢгӮҢгӮӢеҪ«еғҸгӮ„иЈ…йЈҫгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®еҸ°гҖӮгҒҫгҒҹеҪ«еғҸгӮ„иЈ…йЈҫгҒҠгӮӮгҒ„гҒҶгҖӮ

дёҠеңҹй–Җ(гҒӮгҒ’гҒӨгҒЎгӮӮгӮ“)

е№іе®үжҷӮд»ЈгҒ«гҒӮгӮүгӮҸгӮҢгҒҹй–ҖеҪўејҸгҒ®дёҖгҖӮ2жң¬гҒ®еҶҶжҹұгҒ®дёҠгҒ«еҶ жңЁгӮ’ж°ҙе№ігҒ«йҖҡгҒ—гҖҒз”·жўҒгҒЁеҘіжўҒгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеұӢж №гӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒе№ігӮүгҒӘеұӢж №гҒ®дёҠгҒ«гҖҒеңҹгӮ’и’ІйүҫеһӢгҒ«д№—гҒӣеұӢж №еӢҫй…ҚгӮ’д»ҳгҒ‘гҒҹгӮӮгҒ®гҖӮеұӢж №гҒ®дёЎз«ҜгҒ«гҒҜжҹ„жҢҜжқҝгҒҢгҒӨгҒҸгҖӮеҫҢдё–гҒ«гҒҜеӢҫй…ҚгҒ®з·©гҒ„жӘңвҖҰвҖҰ

жҸҡиҰӢдё–(гҒӮгҒ’гҒҝгҒӣ)

дё»гҒ«й–ўиҘҝгҒ®з”әеұӢгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгҒҝгҒӣгҒ®й–“гҒ®жӯЈйқўгғ»и»’дёӢгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰжҹұеӨ–еҒҙгҒ«и»ёеҗҠгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢзёҒеҸ°гҖӮзёҒеҸ°гҒ®е№…гҒҜеҚҠй–“гҖҒй•·гҒ•гҒҜ1пҪһпј’й–“гҖӮзёҒеҸ°гҒ®и„ҡгҒҜеӨ–еҒҙгҒ®гҒҝгҒ«д»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҖҒзёҒеҸ°гӮ’гҒҫгҒҸгӮҠдёҠгҒ’гҒҹжҷӮгҖҒи„ҡгҒҢеҸ°иЈҸеҶ…гҒ«еҸҺгҒҫгӮӢгҖӮеӨ§жҲёгӮ„еҮәж јеӯҗгҒ®жЁӘвҖҰвҖҰ

и¶ій§„ж¬ (гҒӮгҒ—гҒ гҒҢгҒ’)

йЈӣйіҘгғ»еҘҲиүҜж§ҳејҸ(гҒӮгҒҷгҒӢгғ»гҒӘгӮүгӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)

ж•ҷ科жӣёзҡ„гҒ«гҒҜгҖҒд»Ҹж•ҷдјқжқҘгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒдёӯеӣҪгҒ®е”җгӮ’дёӯеҝғгҒЁгҒҷгӮӢе»әзҜүж§ҳејҸгҒҢж—Ҙжң¬гҒ«з§»е…ҘгҒ•гӮҢе§ӢгӮҒгҒҰгҒӢгӮүгҖҒж—Ҙжң¬гҒ§еӣҪйўЁеҢ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҸйҒҺзЁӢгӮӮеҗ«гӮҒгҖҒз·ҸгҒҳгҒҰгҖҢе’Ңж§ҳгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒйЈӣйіҘгӮ„еҘҲиүҜгҒ®е»әзҜүж§ҳејҸгҒ«гҒҜвҖҰвҖҰ

гӮўгӮ№гғҲгғ©гӮ¬гғ«(гҒӮгҒҷгҒЁгӮүгҒҢгӮӢ)

astragalгҖӮеҸӨе…ёе»әзҜүгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҒе°ҸгҒ•гҒӘеҚҠеҶҶеҪўгҒ®зӘҒеҮәгҒ—гҒҹз№°еһӢгҒ®гҒ“гҒЁгҖҒеӨ§гҒҚгҒӘгӮӮгҒ®гҒҜгҖҢгғҲгғ«гӮ№гҖҚгҒЁе‘јгҒ¶гҖӮ

гӮўгғҶгӮЈгғғгӮҜ(гҒӮгҒҰгҒғгҒЈгҒҸ)

atticгҖӮеұӢж №гғ»дёҠеұӢгҖӮдёҖиҲ¬гҒ«еұӢж №иЈҸйғЁеұӢгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮгӮўгғҶгӮЈгӮ«гҒЁгӮӮе‘јгҒ°гӮҢгҖҒдё»иҰҒгҒӘ гӮЁгғігӮҝгғ–гғ¬гғҒгғҘгӮў гҒ®дёҠйғЁгҒ«иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹдёӯпј’йҡҺгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘйғЁеҲҶгҖӮ

гӮўгғҲгғӘгӮҰгғ (гҒӮгҒЁгӮҠгҒҶгӮҖ)

atriumгҖӮеҸӨд»ЈгғӯгғјгғһжҷӮд»ЈгҒ®дҪҸеұ…гҒ®дёӯеәӯгҒҜгҖҒзҺ„й–ўеҘҘгҒ«й…ҚзҪ®гҒ•гӮҢгҒҹеәғй–“гҒ§гҖҒдёӯеӨ®дёҠйғЁгҒ«еӨ§гҒҚгҒӘгҖҢгӮігғігғ—гғ«гӮҰгӮЈгӮҰгғ пјҲеӨ©зӘ“пјүгҖҚгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®зёҒгҒҜпј”жң¬д»ҘдёҠгҒ®еҶҶжҹұгҒ§ж”ҜжҢҒгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгҖҒгҒқгҒ®дёӢгҒ«йӣЁгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҖҢгӮӨгғігғ—гғ«гӮҰвҖҰвҖҰ

гӮўгғ—гӮ№(гҒӮгҒ·гҒҷ)

apseгҖӮгғҗгӮ·гғӘгӮ« гҒ®еҶ…йҷЈйғЁгҒ®еҘҘгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеӨ–гҒ«еҚҠеҶҶеҪўгҒ«ејөеҮәгҒ—гҒҹйғЁеҲҶгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮ

йҳҝйғЁзҫҺжЁ№еҝ—(гҒӮгҒ№гҒҝгҒҚгҒ—гҖҒ1883пҪһ1965)

еӨ§жӯЈгҒӢгӮүжҳӯе’ҢжҷӮд»ЈгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰжҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гғ»еңҹжңЁжҠҖиЎ“иҖ…гҖӮ旧姓гҒҜиҸ…еҺҹгҖӮж—Ҙжң¬жңҖеҲқгҒ®йү„зӯӢгӮігғігӮҜгғӘгғјгғҲй«ҳжһ¶йү„йҒ“гҒ®иЁӯиЁҲиҖ…гҖӮйҖҡз§°гҖҢгӮігғігӮҜгғӘгғјгғҲпјҲж··еҮқеңҹпјүеҚҡеЈ«гҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҖӮеІ©жүӢзңҢдёҖй–ўеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжңӯе№ҢиҫІеӯҰж ЎпјҲзҸҫеҢ—жө·йҒ“еӨ§еӯҰпјүвҖҰвҖҰ

йӣЁиҗҪзҹі(гҒӮгҒҫгҒҠгҒЎгҒ„гҒ—)

йӣЁиҗҪгҒЎгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰең°йқўгҒҢеҮ№гӮҖгҒ®гӮ’йҳІгҒҗгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒйӣЁиҗҪгҒЎйғЁеҲҶгҒ«жҚ®гҒҲгҒҹзҹігӮ„гҒҫгҒҹгҒҜи»’дёӢгҒ«жІҝгҒЈгҒҰгӮҒгҒҗгӮүгҒ—гҒҹзҹізө„гҒҝгҒ®з·Ҹз§°гҖӮйӣЁжЁӢгҒ®гҒӘгҒ„жҷӮд»ЈгҒҜгҖҒеұӢж №гҒ®йӣЁж°ҙгӮ’гҒқгҒ®гҒҫгҒҫйӣЁиҗҪзҹігҒ«иҗҪгҒЁгҒҷгҒӢгҖҒйӣЁиҗҪжәқпјҲгҒӮгҒҫгҒҠгҒЎгҒҝгҒһпјүгҒ§еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ

дәңйә»зө„(гҒӮгҒҫгҒҗгҒҝ)

гҖҢз–ҺгӮүзө„пјҲгҒҫгҒ°гӮүгҒҗгҒҝпјүгҖҚгҒЁгӮӮе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҖӮгҖҢе’Ңж§ҳгҖҚгҒ®е»әзҜүгҒҠгӮҲгҒігҒқгҒ®зі»зөұгҒ®гӮӮгҒ®гҒ«иҰӢгӮүгӮҢгҖҒжҹұдёҠгҒ гҒ‘гҒ«гҖҢж–—ж ұзө„гҖҚгӮ’й…ҚзҪ®гҒ—гҖҒжҹұй–“гҒ®гҖҢдёӯеӮҷпјҲгҒӘгҒӢгҒһгҒӘгҒҲпјүгҖҚгҒ«гҒҜгҖҒгҖҢй–“ж–—жқҹпјҲгҒ‘гӮ“гҒЁгҒҘгҒҢпјүгҖҚгӮ„гҖҢиҹҮиӮЎпјҲгҒӢгҒҲгӮӢгҒҫгҒҹпјүгҖҚгӮ’й…ҚгҒҷвҖҰвҖҰ

йҳҝејҘйҷҖе Ӯ(гҒӮгҒҝгҒ гҒ©гҒҶ)

е№іе®үгғ»йҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ«жө„еңҹдҝЎд»°гҒҢжөҒеёғгҒҷгӮӢгҒ«гҒӨгӮҢгҒҰеӨ©зҡҮгғ»иІҙж—Ҹгғ»жӯҰеЈ«гҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҜәйҷўеҶ…гӮ„йӮёе®…еҶ…гҒ«е»әз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹд»Ҹе ӮгҖӮеҶ…йғЁгҒ«жҘөжҘҪжө„еңҹгҒ®ж•ҷдё»гғ»йҳҝејҘйҷҖеҰӮжқҘеғҸгӮ’е®үзҪ®гҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒ“гҒ®еҗҚгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮе»әзҜүзҡ„гҒ«гҒҜгҖҒеёёиЎҢдёүжҳ§е ӮгӮ’жәҗжөҒгҒЁгҒҷгӮӢж–№вҖҰвҖҰ

гӮўгғЎгғӘгӮ«гғігғ«гғҚгӮөгғігӮ№(гҒӮгӮҒгӮҠгҒӢгӮӢгҒӯгҒ•гӮ“гҒҷ)

American RenaissanceгҖӮ19дё–зҙҖеҫҢеҚҠгҒӢгӮү20дё–зҙҖеҲқй ӯгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҖҒзұіеӣҪгҒ®е…¬е…ұе»әзҜүгҒ§еӨҡгҒҸиҰӢгӮүгӮҢгҒҹе»әзҜүж§ҳејҸгҒ§гҖҒд»ҸеӣҪгҒ®гӮЁгӮігғјгғ«гғ»гғҮгғ»гғңгӮ¶гғјгғ«гҒ§еӯҰгӮ“гҒ зұіеӣҪдәәе»әзҜү家гҒҢдёӯеҝғзҡ„гҒӘеҪ№еүІгӮ’жһңгҒҹгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүвҖҰвҖҰ

з¶ҫзӯӢ(гҒӮгӮ„гҒҷгҒҳ)

иҹ»еЈҒ(гҒӮгӮҠгҒӢгҒ№)

еҶ…жі•й•·жҠјгҒ®дёҠж–№гҒ«иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢиҹ»еЈҒй•·жҠјгҒЁеӨ©дә•гҒ«жҢҹгҒҫгӮҢгҒҹйғЁеҲҶгҒ®дёҲгҒ®дҪҺгҒ„еЎ—гӮҠгҒ“гӮҒгҒҹеЈҒгҖӮеӨ©дә•гҒ®ж јзёҒгӮ„з«ҝзёҒгҒ®дҪҚзҪ®гҒҢжҹұгҒЁгҒҡгӮҢгӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢпјҢиҹ»еЈҒгӮ’иЁӯгҒ‘гӮӢгҒЁгҒқгҒ®гҒҡгӮҢгҒҢзӣ®з«ӢгҒҹгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҖӮ

иҹ»з¶ҷгҒҺ(гҒӮгӮҠгҒӨгҒҺ)

жңЁжқҗжҺҘжүӢгҒ®дёҖгҖӮдёҖж–№гҒ®з«ҜгҒ«йғЁжқҗгҒ«йі©е°ҫзҠ¶пјҲиҹ»еҪўпјүгҒ®зӘҒеҮәзү©гҖҒд»–ж–№гҒ®з«ҜгҒ«еҗҢеҪўгҒ®з©ҙгӮ’жҺҳгӮҠзөҗеҗҲгҒ•гҒӣгӮӢгҖӮеј•ејөеҠӣгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰжҠөжҠ—гҒ§гҒҚгӮӢгҖҒз°ЎеҚҳгҒ§еәғгҒҸдҪҝгӮҸгӮҢгӮӢжҺҘжүӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиҹ»гӮҲгӮҠгӮӮеј•ејөгӮҠеј·еәҰгҒҢеӢқгӮӢгҒҢгҖҒжҺҘеҗҲй•·гҒ•гҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮӢйҺҢзҠ¶гҒ®вҖҰвҖҰ

гӮўгғігғҲгғӢгғігғ»гғ¬гғјгғўгғігғү(гҒӮгӮ“гҒЁгҒ«гӮ“гғ»гӮҢгғјгӮӮгӮ“гҒ© Antonin Raymond 1888пҪһ1976)

гғҒгӮ§гӮіеҮәиә«гҖӮ

гғ—гғ©гғҸе·Ҙ科еӨ§еӯҰеҚ’гҖӮF.L.гғ©гӮӨгғҲгҒЁе…ұгҒ«жқҘж—ҘгҒ—гҖҒеӣҪеҶ…гҒ«дәӢеӢҷжүҖгӮ’й–ӢиЁӯгҖӮ

ж—Ҙжң¬дәәе»әзҜүгҒ«еӨ§гҒҚгҒӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒҹгҖӮжҲҰеүҚгҒ«гҒҜгҖҒеүҚе·қеңӢз”·гҖҒеҗүжқ‘й Ҷдёү гӮүгҒҢгҖҒжҲҰеҫҢгҒ«гҒҜеў—жІўжҙөгӮӮгғ¬гғјгғўгғігғүдәӢеӢҷжүҖгҒ§еӯҰгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮвҖҰвҖҰ

гӮӨгӮӘгғӢгӮўејҸгӮӘгғјгғҖгғј(гҒ„гҒҠгҒ«гҒӮгҒ—гҒҚгҒҠгғјгҒ гғј)

Ionic orderгҖӮе°ҸгӮўгӮёгӮўгҒ«з”ұжқҘгҒ—гҖҒжқұж–№гҒ«иө·жәҗгӮ’гӮӮгҒӨ гӮӘгғјгғҖгғјгҖӮзҙ°иә«гҒ®еҶҶжҹұгӮ’жңүгҒ—гҖҒгғүгғӘгӮ№ејҸгӮҲгӮҠи»Ҫеҝ«гҒӢгҒӨе„Әйӣ…гҒ§гҖҒжҰӮгҒ—гҒҰ гғ•гғ«гғјгғҶгӮЈгғігӮ°пјҲжәқеҪ«гӮҠпјүгҒҢж–ҪгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮжҹұй ӯгҒ®жёҰе·»иЈ…йЈҫгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжҳҺгӮүгҒӢгҒ«иӯҳеҲҘгҒ•гӮҢгӮӢвҖҰвҖҰ

жұ з”°и°·д№…еҗү(гҒ„гҒ‘гҒ гӮ„гҒІгҒ•гҒҚгҒЎгҖҒ1897пҪһ1956)

еӨ§йҳӘгӮ’жӢ зӮ№гҒ«дјқзөұзҡ„гҒӘеҜәзӨҫе»әзҜүгҒӘгҒ©гҒ®з§ҖдҪңгӮ’ж®ӢгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮжіүдҪҗйҮҺз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮеёӮз«ӢеӨ§йҳӘе·ҘжҘӯеӯҰж ЎпјҲзҸҫеӨ§йҳӘеёӮз«ӢйғҪеі¶е·ҘжҘӯй«ҳзӯүеӯҰж ЎпјүеҚ’еҫҢгҖҒеӨ§йҳӘеәңеәҒгҒ«е…ҘеәҒгҖӮйҖҖиҒ·еҫҢгҖҒиҘҝеҢәгҒ«жұ з”°и°·е»әзҜүдәӢеӢҷжүҖгӮ’й–ӢиЁӯгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒжұ з”°и°·д№…еҗүиҮӘйӮёгҖҒвҖҰвҖҰ

зҹіе ҙе»әгҒҰ(гҒ„гҒ—гҒ°гҒ гҒҰ)

民家гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰзӨҺзҹігҒ®дёҠгҒ«зӣҙжҺҘжҹұгӮ’з«ӢгҒҰгӮӢе·Ҙжі•гҖӮжҹұгӮ’зӣҙжҺҘең°дёӯгҒ«еҹӢгӮҒгҒҰиҮӘз«ӢгҒ•гҒӣгӮӢжҺҳз«ӢгҒҰе»әгҒҰгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢиӘһгҖӮзӨҺзҹігҒЁжҺҘи§ҰгҒҷгӮӢжҹұдёӢз«ҜгӮ’зҹігҒ®еҗҲз«ҜгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮзҸҫеңЁгҒ®еҹәжә–жі•гҒ§гҒҜиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒҢгҖҒзҹігҒЁжҹұгҒ®ж‘©ж“ҰеҠӣгҒҢжңүеҠ№гҒ«еғҚгҒҸгҖӮ

зҹіжң¬е–ңд№…жІ»(гҒ„гҒ—гӮӮгҒЁгҒҚгҒҸгҒҳгҖҒ1894пҪһ1963)

еұұз”°е®ҲгҖҖгӮүгҒЁ еҲҶйӣўжҙҫе»әзҜүдјҡ гҒ®ж§ӢжҲҗе“ЎгҒ®дёҖдәәгҖӮзҘһжҲёеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·ҘеӯҰйғЁе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮеӨ§йҳӘгҒ®з«№дёӯе·ҘеӢҷеә—гҒ«е…ҘзӨҫгҖӮзҷҪжңЁеұӢгҒ®иЁӯиЁҲгӮ’ж©ҹгҒ«йҖҖзӨҫгҖҒеҫҢгҒ«зҹіжң¬е»әзҜүдәӢеӢҷжүҖгӮ’иЁӯз«ӢгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒеұұеҸЈйҠҖиЎҢжқұдә¬ж”Ҝеә—гҖҒжңқж—Ҙж–°иҒһзӨҫвҖҰвҖҰ

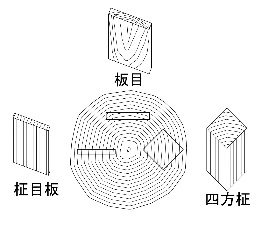

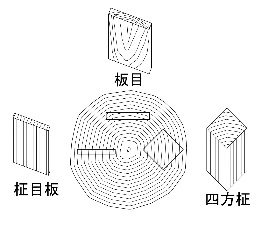

жқҝиҹҮиӮЎ(гҒ„гҒҹгҒӢгҒҲгӮӢгҒҫгҒҹ)

жқҝе”җжҲё(гҒ„гҒҹгҒӢгӮүгҒ©)

жүүгҒ®жӯҙеҸІгҒҜгҖҒи»ҪйҮҸеҢ–гҒЁзөҢжёҲжҖ§гӮ’зӣ®жЁҷгҒЁгҒ—гҒҹжҠҖиЎ“ж”№иүҜеҸІгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҖӮйЈӣйіҘгғ»еҘҲиүҜжҷӮд»ЈгҒ®жүүгҒҜгҖҒйҮҚйҮҸгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒи»ёеҗҠгӮҠгҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гӮӮгҒҹгҒӘгҒ„гҖӮдёҠйғЁгӮ’гҖҢйј иө°гӮҠгҖҚгҖҢжҘЈгҖҚгҒ§гҖҒдёӢйғЁгӮ’гҖҢж•·еұ…пјҲй–ҫпјүгҖҚгҒ§еҗҠгӮҠиҫјгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮ

жі•йҡҶеҜәвҖҰвҖҰ

жқҝжЈ§жҲё(гҒ„гҒҹгҒ•гӮ“гҒ©)

жқҝи‘ә(гҒ„гҒҹгҒ¶гҒҚ)

жңЁгҒ®жқҝгҒ§еұӢж №гӮ’и‘әгҒҸгҒ“гҒЁгҖҒгҒҫгҒҹгҒҜи‘әгҒӢгӮҢгҒҹеұӢж №гҖӮжқүгғ»жӨ№гғ»ж —гҒӘгҒ©гҒ®иөӨе‘ігҒҢгҒЎгҒ®йғЁеҲҶгҒҢз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢгҖӮжҹҫеүІгӮҲгӮҠж°ҙгҒҢжөёйҖҸгҒ—гҒ«гҒҸгҒ„е№ҙијӘжІҝгҒ„гҒ«еј•гҒҚеүІгҒЈгҒҹжқҝгҒҢдҪҝгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮеҪўзҠ¶еҜёжі•гҒ«гӮҲгӮҠгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеҺҡгҒ•3еҲҶпҪһ1еҜёгғ»е№…3пҪһ5еҜёгғ»й•·гҒ•вҖҰвҖҰ

дёҖжһҡжҲё(гҒ„гҒЎгҒҫгҒ„гҒ©)

дёҖж–Үеӯ—жЈҡ(гҒ„гҒЎгӮӮгӮ“гҒҳгҒ гҒӘ)

дёҖй–“зӨҫ(гҒ„гҒЈгҒ‘гӮ“гҒ—гӮғ)

зҘһзӨҫжң¬ж®ҝгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰиә«иҲҺгҒ®жӯЈйқўжҹұй–“гҒ®ж•°гҒ§дҪ•й–“зӨҫгҒЁе‘јгҒ¶гҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒҸгҖҒжҹұй–“гҒҢдёҖй–“гҒ®гӮӮгҒ®гӮ’дёҖй–“зӨҫгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮжҳҘж—ҘйҖ гӮҠгҒ®зӨҫж®ҝгҒ®еӨҡгҒҸгҒҢгҒ“гӮҢгҒ«зӣёеҪ“гҒҷгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒеҪўејҸгҒ®еҸӨгҒ„гӮӮгҒ®гҒ«гҒҝгӮүгӮҢгӮӢжҹұй–“гҒҢдәҢй–“гҒ®дәҢй–“зӨҫгҒ«гҒҜгҖҒеҮәйӣІеӨ§зӨҫгҒЁдҪҸеҗүеӨ§вҖҰвҖҰ

дјҠжқұеҝ еӨӘ(гҒ„гҒЁгҒҶгҒЎгӮ…гҒҶгҒҹгҖҒ1867пҪһ1954)

ж—Ҙжң¬жңҖеҲқгҒ®е»әзҜүеҸІе®¶гғ»е»әзҜүи©•и«–гҒ®й–ӢжӢ“иҖ…гҖӮзұіжІўеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰйҖ 家еӯҰ科еҚ’гҖӮгҖҢжі•йҡҶеҜәе»әзҜүи«–гҖҚгҒӘгҒ©гҖҒжҳҺжІ»е№ҙй–“гҒ®е»әзҜүжҖқжҪ®гӮ’еӨ§гҒҚгҒҸж–№еҗ‘д»ҳгҒ‘гӮӢж•°гҖ…гҒ®и«–ж–ҮгӮ’зҷәиЎЁгҖӮдҪң

е“ҒгҒҜгҖҒж©ҝеҺҹзҘһе®®пјҲйҮҚж–ҮпјүгҖҒе№іе®үзҘһе®®пјҲйҮҚж–ҮпјүгҖҒвҖҰвҖҰ

дјҠи—ӨжӯЈж–Ү(гҒ„гҒЁгҒҶгҒҫгҒ•гҒөгҒҝгҖҒ1896пҪһ1960)

еӨ§йҳӘеёӮе»әзҜүиӘІй•·гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеӯҰж Ўж–ҪиЁӯгғ»зҫҺиЎ“йӨЁгҒӘгҒ©гӮ’еӨҡгҒҸжүӢжҺӣгҒ‘гҒҹе»әзҜү家гҖӮж—©зЁІз”°еӨ§еӯҰзҗҶе·ҘеӯҰйғЁе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮиҫ°йҮҺзүҮеІЎе»әзҜүдәӢеӢҷжүҖгӮ’зөҢгҒҰеӨ§йҳӘеёӮжҠҖеё«зқҖд»»гҖӮйҖҖиҒ·еҫҢгҖҒеӨ§йҳӘеёӮз«ӢеӨ§еӯҰ家ж”ҝеӯҰйғЁж•ҷжҺҲгӮ’еӢҷгӮҒгӮӢгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒж—§еӨ§йҳӘе•Ҷ科еӨ§еӯҰвҖҰвҖҰ

иұ•жү йҰ–(гҒ„гҒ®гҒ“гҒ•гҒҷ)

ж°ҙе№ігҒ®гҖҢж•·жЎҒпјҲиҷ№жўҒпјүгҖҚгҒ«гҖҢжү йҰ–з«ҝгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶе·ҰеҸідәҢжң¬гҒ®ж–ңжқҗпјҲзҷ»жўҒпјүгӮ’еҗҲжҺҢеҪўгҒ«зө„гҒҝгҖҒгҒқгҒ®дёӯеӨ®гҒ«гҖҢжү йҰ–жқҹгҖҚгӮ’ж„ҸеҢ дёҠжҢҝгҒ—иҫјгӮ“гҒ еҪўејҸгҒ®гӮӮгҒ®гӮ’гҒ„гҒ„гҖӮе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒгҖҢжү йҰ–зө„гҖҚгҒ®дәҢзӯүиҫәдёүи§’еҪўгҒ§гғҲгғ©гӮ№гҒҜе®ҢзөҗгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҖҢжү йҰ–жқҹвҖҰвҖҰ

зҢӘгҒ®зӣ®(гҒ„гҒ®гӮҒ)

гҖҢзҢӘгҒ®зӣ®гҖҚгҒЁгҒҜгҖҒеҪўзҠ¶гҒқгҒ®гҒҫгҒҫгҒ«гҖҢеҝғиҮ“еһӢпјҲгғҸгғјгғҲеһӢпјүгҖҚгҒЁгӮӮе‘јгҒ°гӮҢгӮӢж–Үж§ҳгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮе»әзү©гҒ®гҖҢеҰ»йЈҫгҖҚгҒ®гҖҢжҮёйӯҡгҖҚгӮ„йҢәйҮ‘зү©гҒ®гҖҢе…ӯи‘үгғ»е…«еҸҢгҖҚгҖҒе·«еҘігҒ®жҢҒгҒӨгҖҢзҘһжҘҪйҲҙгҖҚгҒӘгҒ©гҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгҒ«иҰӢгҒӨгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҖҢзҢӘгҒ®зӣ®вҖҰвҖҰ

зҢӘзӣ®жҮёйӯҡ(гҒ„гҒ®гӮҒгҒ’гҒҺгӮҮ)

гҖҢжҮёйӯҡгҖҚгҒЁгҒҜгҖҒеұӢж №гҒ®еҲҮеҰ»йғЁеҲҶгҒ®й ӮзӮ№гӮ„гҖҒгҒқгҒ®дёӢгҒ®еӮҫж–ңгҒ—гҒҹз®ҮжүҖгҒ«еһӮдёӢгҒ•гҒӣгҒҹгҖҒиЈ…йЈҫжҖ§гҒЁйӣЁйҷӨгҒ‘гҒ®ж©ҹиғҪгӮ’е…јгҒӯгҒҹеҪ«еҲ»гҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҗҚз§°гғ»е®ҹдҪ“гҒЁгӮӮдёӯеӣҪгҒӢгӮүгҒ®зӣҙијёе…ҘгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒдҪ•ж•…гҒӢйҹ“еӣҪе»әзҜүгҒ«гҒҜгҖҒеҹәжң¬зҡ„гҒ«гҖҢжҮёйӯҡгҖҚгҒҜдёӢгҒҢвҖҰвҖҰ

иҢЁеһӮжңЁ(гҒ„гҒ°гӮүгҒ гӮӢгҒҚ)

д»Ҡдә•е…јж¬Ў(гҒ„гҒҫгҒ„гҒ‘гӮ“гҒҳгҖҒ1895пҪһ1987)

еҗҲзҗҶзҡ„гғ»ж©ҹиғҪзҡ„гҒӘгғўгғҖгғӢгӮәгғ е»әзҜүгҒӢгӮүгҒҜи·қйӣўгӮ’зҪ®гҒҚгҖҒе»әзҜүгҒ«иҒ·дәәгҒ®жүӢжҘӯгӮ’ж®ӢгҒҷдҪңе“ҒгӮ’гҒӨгҒҸгҒЈгҒҹе»әзҜү家гҖӮжқұдә¬йғҪз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮж—©зЁІз”°еӨ§еӯҰзҗҶе·ҘеӯҰйғЁе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮжҜҚж ЎгҒ®ж•ҷиҒ·гҒ«е°ұгҒҚй•·гҒҸеӢҷгӮҒгӮӢгҖӮпјҲж•ҷгҒҲеӯҗгҒ«жұ еҺҹзҫ©йғҺгӮүгҒҢгҒ„гӮӢпјүеёқеӣҪзҫҺиЎ“вҖҰвҖҰ

иҠӢзӣ®ең°(гҒ„гӮӮгӮҒгҒҳ)

straight jointгҖӮгӮҝгӮӨгғ«ејөгӮҠгӮ„ з…үз“Ұз©Қ гҒҝгҒӘгҒ©гҒ®зӣ®ең°гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒдёҠдёӢ2ж®өд»ҘдёҠйҖЈз¶ҡгҒ—гҒҹзӣ®ең°гҒ®гҒ“гҒЁгҖӮ

иҰҸеүҮжӯЈгҒ—гҒҸдјёгҒігӮӢиҠӢгҒ®ж №гҒ«дјјгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢз”ұжқҘгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮж°ҙе№ігғ»еһӮзӣҙж–№еҗ‘гҒ®зӣ®ең°гҒҢдёҖзӣҙз·ҡгҒ«гҒӘгӮӢвҖҰвҖҰ

е…ҘжҜҚеұӢйҖ (гҒ„гӮҠгӮӮгӮ„гҒҘгҒҸгӮҠ)

гҖҖгҖҢжҜҚеұӢгҖҚгҒ®еҲҮеҰ»еұӢж №гҒ«гҖҒдёӢеұӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖҢеәҮгҖҚгҒҢеӣһгҒ•гӮҢгҒҹеұӢж №еҪўејҸгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮеҚігҒЎгҖҢжҜҚеұӢгҒҢеҶ…гҒ«е…ҘгҒЈгҒҹеұӢж №гҖҚгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢгҖӮ

е…Ҙеӯҗжқҝ(гҒ„гӮҢгҒ“гҒ„гҒҹ)

еІ©пЁ‘е№іеӨӘйғҺ(гҒ„гӮҸгҒ•гҒҚгҒёгҒ„гҒҹгӮҚгҒҶгҖҒ1893пҪһ1984)

еӨ§жӯЈгғ»жҳӯе’ҢеҲқжңҹгҒ«еҘҲиүҜгҒ§жҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮеҘҲиүҜзңҢеҗүйҮҺз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮеҗүйҮҺе®ҹжҘӯеӯҰж ЎпјҲзҸҫеҘҲиүҜзңҢз«ӢеҗүйҮҺе·ҘжҘӯй«ҳзӯүеӯҰж ЎпјүжңЁе·Ҙ科е»әзҜүйғЁеҚ’гҖӮдәҖеІЎжң«еҗүгғ»жӯҰз”°дә”дёҖ гҒ«её«дәӢгҒҷгӮӢгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒеҗүйҮҺй§…иҲҺгҖҒж—§еҲ¶з•қеӮҚдёӯеӯҰж ЎпјҲзҸҫз•қеӮҚй«ҳзӯүеӯҰж Ўпјүж ЎвҖҰвҖҰ

еІ©жң¬еҚҡиЎҢ(гҒ„гӮҸгӮӮгҒЁгҒІгӮҚгӮҶгҒҚгҖҒ1913пҪһ1991)

еӨ§йҳӘеәңгҒ«з”ҹгҒҫгӮҢгӮӢгҖӮеӨ§йҳӘеёӮз«ӢйғҪеі¶е·ҘжҘӯй«ҳж Ўе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮз«№дёӯе·ҘеӢҷеә—гҒ«е…ҘзӨҫгҖҒе°Ҹжһ—дёүйҖ гҒ®жҢҮе°ҺгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҖӮж—Ҙжң¬е»әзҜүзҙ жқҗгҒ®иүІеҪ©гӮ’з”ЁгҒ„гҒҰгҖҒе»әзҜүгҒ«зөұдёҖж„ҹгӮ’дёҺгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жҢҒи«–гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒиҒ·дәәпјҲеӨ§е·ҘжЈҹжўҒпјүгҒ®дјқзөұгӮ’еҸ—гҒ‘з¶ҷгҒҗе»әзҜү家гҒЁзӣ®вҖҰвҖҰ

еІ©е…ғзҰ„(гҒ„гӮҸгӮӮгҒЁгӮҚгҒҸгҖҒ1893пҪһ1922)

жӯҙеҸІдё»зҫ©гҒӢгӮүйӣўгӮҢгҖҒе»әзҜүгҒ®иҠёиЎ“жҖ§гӮ’иҝҪжұӮгҒ—гҒҹеӨ§жӯЈжңҹгҒ®е»әзҜү家гҖӮй№ҝе…җеі¶зңҢз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·Ҙ科еӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’еҫҢгҖҒйҖ“дҝЎзңҒгҒ«е…ҘзңҒгҖӮпјҲеӨ§е·ҘдёҠгҒҢгӮҠгҒ§йҖ“дҝЎзңҒгҒ«еңЁзұҚгҒ—гҒҹ еұұеҸЈж–ҮиұЎ гҒҜгҖҒеІ©е…ғгҒӢгӮүеӨ§гҒҚгҒӘеҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢвҖҰвҖҰ

гӮҰгӮЈгғјгғігғ»гӮјгғ„гӮ§гғғгӮ·гӮӘгғі(гҒҶгҒғгғјгӮ“гҒңгҒӨгҒҮгҒЈгҒ—гҒҠгӮ“)

Wiener SezessionгҖӮ1897е№ҙгҖҒгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҒ®гӮҰгӮЈгғјгғігҒ«иҲҲгҒ•гӮҢгҒҹиҠёиЎ“йқ©ж–°йҒӢеӢ•гҖӮ画家гҒ®G.гӮҜгғӘгғ гғҲеҸҠгҒіO.гғҙгӮЎгғјгӮ°гғҠгғјгҒ®ејҹеӯҗJ.M.гӮӘгғ«гғ–гғӘгғ’гҖҒJ.гғӣгғ•гғһгғігӮүгҒҢгҒқгҒ®дёӯеҝғгҖӮ

еҪјгӮүгҒҜгҖҒиӢұеӣҪгҒ®вҖҰвҖҰ

гғҙгӮЈгӮҜгғҲгғӘгӮўгғіж§ҳејҸ(гӮ”гҒғгҒҸгҒЁгӮҠгҒӮгӮ“гӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)

Victorian styleгҖӮиӢұеӣҪгҒ®гғҙгӮЈгӮҜгғҲгғӘгӮўеҘізҺӢпјҲеңЁдҪҚ1837пҪһ1901пјүжІ»дёӢгҒ®зҫҺиЎ“гғ»е·ҘиҠёгҒ®ж§ҳејҸгҖӮеҺіеҜҶгҒ«гҒҜгҖҒзү№е®ҡгҒ®еҪўж…ӢгҒ«еҹәгҒҘгҒҸиЎЁзҸҫж§ҳејҸгҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠгҒҜгҖҒеҗҢжҷӮд»ЈгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдёҖиҲ¬зҡ„еӮҫеҗ‘гӮ’еҢ…жӢ¬зҡ„гҒ«зӨәгҒҷиӘһгҒЁгҒ—гҒҰвҖҰвҖҰ

гӮҰгӮЈгғӘгӮўгғ гғ»гғЎгғ¬гғ«гғ»гғҙгӮ©гғјгғӘгӮә(гҒҶгҒғгӮҠгҒӮгӮҖгғ»гӮҒгӮҢгӮӢгғ»гӮ”гҒүгғјгӮҠгҒҡ William Merrell Vories 1880пҪһ1964)

зұіеӣҪеҮәиә«гҖӮиӢұиӘһж•ҷеё«гҒЁгҒ—гҒҰжқҘж—ҘеҫҢгҖҒе»әзҜүдәӢеӢҷжүҖгӮ’й–ӢиЁӯгҖӮиҝ‘жұҹе…«е№ЎеёӮгҒ«еұ…дҪҸгҒ—гҖҒж•ҷдјҡгғ»еӯҰж Ўгғ»з—…йҷўгғ»еҖӢдәәе®…гҒӘгҒ©гӮ’иЁӯиЁҲгҖӮгғЎгғігӮҪгғ¬гғјгӮҝгғ гӮ’ж—Ҙжң¬гҒ«еәғгӮҒгҒҹе®ҹжҘӯ家гҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬еҹәзқЈж•ҷеӣЈдә¬йғҪеҫЎе№ёз”әж•ҷдјҡгҖҒеҗҢеӨ§йҳӘж•ҷдјҡгҖҒвҖҰвҖҰ

гғҙгӮ©гғјгғ«гғҲ(гӮ”гҒүгғјгӮӢгҒЁ)

vaultгҖӮгғүгғјгғ гҒЁеҗҢж§ҳгҒ«гӮўгғјгғҒгӮ’еҹәжң¬еҪўгҒЁгҒ—гҒҹеұӢж №гҒ§гҖҒгӮўгғјгғҒгӮ’ж°ҙе№ігҒ«жҠјгҒ—еҮәгҒ—гҒҹгӮ«гғһгғңгӮігҒ®еҪўзҠ¶гҒ®еұӢж №гӮ’гҖҢгғҙгӮ©гғјгғ«гғҲгҖҚгҒЁе‘јгҒ¶гҖӮ

гӮӮгҒЈгҒЁгӮӮеҚҳзҙ”гҒӘеҪўж…ӢгҒҜгҖҢзӯ’еһӢгғҙгӮ©гғјгғ«гғҲгҖҚгҒ§гҖҒеҚҠеҶҶжҲ–гҒ„гҒҜ е°–й ӯгӮўгғјгғҒ гӮ’ж°ҙе№іж–№вҖҰвҖҰ

еҚҜз«Ӣ(гҒҶгҒ гҒӨ)

в‘ иҝ‘世民家гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰе»әзү©гҒ®дёЎеҒҙгҒ«иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹз“Ұи‘әзӯүгҒ®е°ҸеұӢж №д»ҳгҒҚиў–еЈҒгҖӮжң¬жқҘгҒҜиә«еҲҶгҒ®иұЎеҫҙгӮ’е…јгҒӯгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒжҳҺжІ»д»ҘйҷҚгҒҜеҚҳгҒӘгӮӢиЈ…йЈҫгҒЁеҢ–гҒҷгҖӮйҳІзҒ«гӮ’е…јгҒӯгҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгӮӮеӨҡгҒ„гҖӮ

в‘Ўе®Өз”әжҷӮд»ЈгҒ®ж°‘家гҒЁгҒҸгҒ«з”әеұӢгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰеҰ»еҒҙгҒ®е°ҸеұӢвҖҰвҖҰ

еҶ…з”°зҘҘдёү(гҒҶгҒЎгҒ гӮҲгҒ—гҒӢгҒҡгҖҒ1885пҪһ1972)

жқұдә¬з”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·ҘеӯҰйғЁе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮе…ғжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰз·Ҹй•·гҖӮдҪҗйҮҺеҲ©еҷЁ гҒ®дёӢгҒ§е»әзҜүж§ӢйҖ еӯҰгӮ’з ”з©¶гҖӮж—Ҙжң¬гҒ®йү„зӯӢгӮігғігӮҜгғӘгғјгғҲгғ»йү„йӘЁж§ӢйҖ еӯҰгҒ®еҹәзӨҺгӮ’зҜүгҒҸгҖӮгҖҢеҶ…з”°гӮҙгӮ·гғғгӮҜгҖҚгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢгғҮгӮ¶гӮӨгғігғ‘гӮҝгғјгғігҒ®е»әзү©гӮ’еӨҡгҒҸиЁӯвҖҰвҖҰ

еҶ…и»ўгҒі(гҒҶгҒЎгҒ®гӮҠгҒӘгҒ’гҒ—)

еҶ…жі•й•·жҠј(гҒҶгҒЎгҒ®гӮҠгҒӘгҒ’гҒ—)

гҖҖ

еҶ…жі•иІ«(гҒҶгҒЎгҒ®гӮҠгҒ¬гҒҚ)

гҖҢе’Ңж§ҳгҖҚгҒ®е»әзү©гҒ«гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгҖҢеҶ…жі•й•·жҠјгҖҚгҒ®еҫҢж–№гҒ«гҒӮгӮӢгҖҢиІ«гҖҚгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮгҖҢеҶ…жі•иІ«гҖҚгҒҢжЁӘеҠӣгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢж§ӢйҖ зҡ„еҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒ„гҖҒгҖҢеҶ…жі•й•·жҠјгҖҚгҒҜеҢ–зІ§жқҗзҡ„гҒӘжүұгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгӮҲгҒ„гҖӮе®Өз”әжҷӮд»ЈгҒ«гҒҜгҖҒгҖҢеҶ…жі•иІ«гҖҚгҒҜеЈҒгҒ®дёӯгҒ«еЎ—гӮҠиҫјгҒҫгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘвҖҰвҖҰ

жө®йҖ гӮҠ(гҒҶгҒҘгҒҸгӮҠ)

гҖҖ

и…•жңЁ(гҒҶгҒ§гҒҺ)

гҖҖ

е…ҺжҜӣйҖҡ(гҒҶгҒ®гҒ’гҒ©гҒҶгҒ—)

гҖҖ

йҰ¬д№—гӮҠзӣ®ең°(гҒҶгҒҫгҒ®гӮҠгӮҒгҒҳ)

breaking jointгҖӮгӮҝгӮӨгғ«ејөгӮҠгӮ„ з…үз“Ұз©Қ гҒҝгҒӘгҒ©гҒ®зӣ®ең°гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒдёҠдёӢ2ж®өд»ҘдёҠйҖЈз¶ҡгҒ—гҒҹзӣ®ең°гҒ®гҒ“гҒЁгҖӮ

зңҹйҰ¬иёҸгҒҝзӣ®ең°гҒЁзүҮйҰ¬иёҸгҒҝзӣ®ең°пјҲз ҙгӮҢзӣ®ең°пјүгҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

жў…йүўжҮёйӯҡ(гҒҶгӮҒгҒ°гҒЎгҒ’гҒҺгӮҮ)

жў…йүўзҙӢгҒҜдә”и§’еҪўгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒијӘйғӯгҒҢгҒ»гҒје…ӯи§’еҪўгҒ«иҝ‘гҒ„жӣІз·ҡгӮ’гӮӮгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гӮ’гҖҢжў…йүўжҮёйӯҡгҖҚгҒЁе‘јгҒігҖҒжӣІз·ҡгӮ’з”ЁгҒ„гҒҡзӣҙз·ҡгҒ°гҒӢгӮҠгҒ§гҒ§гҒҚгҒҹгӮӮгҒ®гӮ’гҖҢеҲҮжҮёйӯҡпјҲгҒҚгӮҠгҒ’гҒҺгӮҮпјүгҖҚгҒЁе‘јгҒ¶гҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒҜгҖҢжӢқгҒҝгҖҚгҒ®з®ҮжүҖгҒ®гҒҝгҒ§гҖҢйҷҚжҮёйӯҡгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜз”ЁвҖҰвҖҰ

иЈҸз”І(гҒҶгӮүгҒ”гҒҶ)

гҖҖ

жөҰиҫәйҺ®еӨӘйғҺ(гҒҶгӮүгҒ№гҒ—гҒҡгҒҹгӮҚгҒҶгҖҒ1909пҪһ1991)

еІЎеұұзңҢеҖүж•·еёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮдә¬йғҪеёқеӣҪеӨ§еӯҰе·ҘеӯҰйғЁе»әзҜүеӯҰ科еҚ’еҫҢгҖҒеҖүж•·гғ¬гӮӨгғЁгғіпјҲзҸҫгӮҜгғ©гғ¬пјүгҒ«е…ҘзӨҫгҒ—гҖҒ営繕йғЁй–ҖгҒ«еӢӨеӢҷгҖӮе®ҹжҘӯ家еӨ§еҺҹз·ҸдёҖйғҺгҒ®еәҮиӯ·гҒ®дёӢгҒ«еҖүж•·е»әзҜүз ”з©¶жүҖпјҲзҸҫжөҰиҫәиЁӯиЁҲгҒ®еүҚиә«пјүгӮ’иЁӯз«ӢгҖӮеҫҢгҒ«зӢ¬з«ӢгҒ—жөҰиҫәе»әзҜүиЁӯиЁҲдәӢеӢҷжүҖвҖҰвҖҰ

繧з№қеҪ©иүІ(гҒҶгӮ“гҒ’гӮ“гҒ•гҒ„гҒ—гҒҚ)

еҗҢзі»зөұгҒ®иүІгӮ’гҒјгҒӢгҒ•гҒҡгҒ«ж®өйҡҺзҡ„гҒ«иЎЁгҒ•гӮҢгҒҹгҒ„гӮҚгҒ®жҝғж·ЎгҖӮж®өгҒјгҒӢгҒ—гҒЁгӮӮгҒ„гҒҶгҖӮйҖҡеёёгҒҜйқ’гғ»иөӨгғ»зҙ«гҒӘгҒ©дәҢиүІд»ҘдёҠгҒ®з№§з№қгӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгӮӢгҖӮжәҗжөҒгҒҜиҘҝеҹҹгҒ«гҒӮгӮҠгҖҒе”җгҒ§жөҒиЎҢгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒҢдјқжқҘгҖҒеҘҲиүҜжҷӮд»Јд»ҘйҷҚгҖҒ繧з№қеҪ©иүІгҒЁз§°гҒ—гҒҰд»Ҹз”»гӮ„д»ҸеҜәвҖҰвҖҰ

жұҹе·қдёүйғҺе…«(гҒҲгҒҢгӮҸгҒ•гҒ¶гӮҚгҒҶгҒҜгҒЎгҖҒ1860пҪһ1939)

ж—Ҙжң¬гҒ®е»әзҜүжҠҖеё«гҖӮзҰҸеі¶зңҢдјҡжҙҘиӢҘжқҫз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮе®®еӨ§е·ҘгҒ®дҝ®иЎҢгҒ®еҫҢгҖҒеұұеҸЈеҚҠе…ӯгғ»еҰ»жңЁй јй»„гғ»д№…з•ҷжӯЈйҒ“гҒ«жҢҮе°ҺгӮ’еҸ—гҒ‘е»әзҜүжҠҖеё«гҒЁгҒӘгӮӢгҖӮеІЎеұұзңҢгҒ«и»ўд»»гҒ—гҖҒж•°гҖ…гҒ®е…¬е…ұж–ҪиЁӯгҒ®иЁӯиЁҲзӣЈзҗҶгӮ’жүӢжҺӣгҒ‘гӮӢгҖӮгҒқгҒ®ж“¬жҙӢйўЁж§ҳејҸгҒҜгҖҢжұҹе·қејҸе»әзҜүгҖҚгҒЁгӮӮз§°вҖҰвҖҰ

гӮЁгғҮгӮЈгӮӯгғҘвҖ•гғ«(гҒҲгҒ§гҒғгҒҚгӮ…гғјгӮӢ)

aedikuleгҖӮе°ҸзҘӯеЈҮгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮеҸӨд»ЈгҒ®еҮұж—Ӣй–ҖгӮ„еёӮй–ҖгҖҒж•ҷдјҡе ӮгҒӘгҒ©гҒ«иҰӢгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒеҪ«еғҸгӮ’зҪ®гҒ„гҒҹгҖҢгғӢгғғгғҒпјҲеЈҒйҫ•пјүгҖҚгҒ®е‘ЁгӮҠгӮ’еҶҶжҹұгҒЁ гғҡгғҮгӮЈгғЎгғігғҲ гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰзҘһж®ҝйўЁгҒ«ж§ӢжҲҗгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҖӮ

гӮЁгғүгғўгғігғ»гӮӘгғјгӮ®гғҘгӮ№гғҲгғ»гғҗгӮ№гғҶгӮЈгӮўгғі(гҒҲгҒ©гӮӮгӮ“гғ»гҒҠгғјгҒҺгӮ…гҒҷгҒЁгғ»гҒ°гҒҷгҒҰгҒғгҒӮгӮ“ Edmond Auguste Bastien 1839 пҪһ1888)

д»ҸеӣҪгӮ·гӮ§гғ«гғ–гғјгғ«з”ҹгҒҫгӮҢгҖӮиҲ№е·Ҙгғ»иЈҪеӣіиҒ·е·ҘгҖӮжЁӘй ҲиіҖиЈҪйү„жүҖгҒ«еӢӨеӢҷгҖӮеҜҢеІЎиЈҪзіёе ҙпјҲеӣҪе®қпјүгҒ®й–ӢжҘӯеҪ“еҲқгҒ®дё»иҰҒгҒӘе»әйҖ зү©гҒ®иЁӯиЁҲгӮ’жӢ…еҪ“гҒҷгӮӢгҖӮзҸҫеӯҳгҒҷгӮӢдёӯгҒ§гғҗгӮ№гғҶгӮЈгӮўгғігҒҢзўәе®ҹгҒ«иЁӯиЁҲгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒҜгҖҒз№°зіёжүҖгғ»жқұзҪ®з№ӯжүҖгғ»иҘҝзҪ®з№ӯжүҖгғ»и’ёж°—вҖҰвҖҰ

жө·иҖҒиҷ№жўҒ(гҒҲгҒігҒ“гҒҶгӮҠгӮҮгҒҶ)

гҖҖ

иқҰжқҹ(гҒҲгҒігҒҘгҒӢ)

гҖҖ

гӮЁгғ–гғ©гӮәгғһгғі(гҒҲгҒ¶гӮүгҒҡгҒҫгӮ“)

Д“brasementгҖӮеҹәжң¬гҖҒеЈҒж§ӢйҖ гҒ§гҒӮгӮӢгғӯгғһгғҚгӮ№гӮҜе»әзҜүгҒ®зӘ“гҒ®жҠҖжі•гҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒе°ҸгҒ•гҒӘгӮ№гғӘгғғгғҲзӘ“гҒ®еҶ…йғЁгҒ«йҡ…еҲҮгӮҠгӮ’ж–ҪгҒ—гҖҒе…үгӮ’еҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгӮ„гҒҷгҒҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮж–ңгӮҒгҒ«гӮ«гғғгғҲгҒ•гӮҢгҒҹйқўгҒҢеҸҚе°„жқҝгҒ®еғҚгҒҚгӮ’гҒ—гҖҒе®ӨеҶ…гҒ®еҘҘгҒ«гҒҫгҒ§жӢЎж•Је…үвҖҰвҖҰ

гӮЁгғӘгӮ¶гғҷгӮ№ж§ҳејҸ(гҒҲгӮҠгҒ–гҒ№гҒҷгӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)

Elizabethan styleгҖӮиӢұеӣҪгӮЁгғӘгӮ¶гғҷгӮ№1дё–гҒ®ең°еӢўпјҲ1558пҪһ1603пјүгҒ«жөҒиЎҢгҒ—гҒҹе»әзҜүж§ҳејҸгҖӮгғҶгғҘгғјгғҖгғјж§ҳејҸ гҒЁ гӮёгғЈгӮігғ“гӮўгғіж§ҳејҸ гҒЁгҒ®й–“гҒ«жҢҹгҒҫгӮҢгҒҹйҒҺжёЎзҡ„ж§ҳејҸгҖӮ

гӮҙгӮ·гғғгӮҜгҒ®еһӮзӣҙж§ӢйҖ гӮ’еҹәжң¬дҝҠгҖҒвҖҰвҖҰ

гӮЁгғігӮҝгӮ·гӮ№(гҒҲгӮ“гҒҹгҒ—гҒҷ)

entasisгҖӮдёҖзЁ®гҒ®иғҙејөгӮҠгҖӮдёҠж–№гҒ«еҗ‘гҒӢгҒЈгҒҰзҙ°гҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢеҶҶжҹұгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒжҹұиә«гҒ«д»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢеғ…гҒӢгҒӘиҶЁгӮүгҒҝгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮгҒқгӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҢе’Ңж§ҳгҖҚгҒ®гҖҢиғҙејөгӮҠгҖҚгҒҜгҖҒжҹұгҒ®дёӯзЁӢгҒ«жңҖеӨ§гҒ®иҶЁгӮүгҒҝгӮ’жҢҒгҒҹгҒӣгҖҒдёҠдёӢз«ҜгҒ«еҫ“гҒЈгҒҰгҒқгҒ®ж–ӯйқўгҒҢвҖҰвҖҰ

гӮЁгғігӮҝгӮ·гӮ№(гҒҲгӮ“гҒҹгҒ—гҒҷ)

гҖҖ

гӮЁгғігӮҝгғ–гғ¬гғҒгғҘгӮў(гҒҲгӮ“гҒҹгҒ¶гӮҢгҒЎгҒҮгҒӮ)

entablatureгҖӮеұӢж №гӮ’ж”ҜгҒҲгӮӢж°ҙе№іеёҜгҖӮеҸӨе…ёе»әзҜүгҒ§гҒҜгҖҒгӮігғјгғӢгӮ№гғ»гғ•гғӘгғјгӮәвҖЈгӮўгғјгӮӯгғҲгғ¬гғјгғ– гӮҲгӮҠгҒӘгӮӢгҖӮ

еҶҶжҹұ(гҒҲгӮ“гҒЎгӮ…гҒҶ)

ж–ӯйқўгҒҢеҶҶеҪўгҒ®жҹұгҖӮж—Ҙжң¬е»әзҜүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮеҸӨжқҘз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҰгҒҚгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒдёӯдё–гҒ«й–“д»•еҲҮгӮҠгҒ«еј•жҲёгҒҢз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒӢгӮүгҖҒи§’жҹұгҒҢе°ӮгӮүз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгӮ®гғӘгӮ·гғЈгғ»гғӯгғјгғһгҒ®еҸӨе»әзҜүгҒ§зӣӣгӮ“гҒ«з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҹеҶҶжҹұгҒ«зёҰжәқпјҲиғЎйә»вҖҰвҖҰ

йҒ и—Өж–°(гҒҲгӮ“гҒ©гҒҶгҒӮгӮүгҒҹгҖҒ1889пҪһ1951)

зҰҸеі¶зңҢз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮеҚ’жҘӯзҝҢе№ҙгҖҒе»әзҜүз•ҢгҒ®еӨ§еҫЎжүҖгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹ иҫ°йҮҺйҮ‘еҗҫ иЁӯиЁҲгҒ®жқұдә¬й§…гҒ®жү№еҲӨгӮ’зҷәиЎЁгҖӮF.L.гғ©гӮӨгғҲгҒ«её«дәӢгҒ—гҖҒгҒқгҒ®иЁӯиЁҲжҖқжғігӮ’еҸ—гҒ‘з¶ҷгҒҗгҖӮе»әиЁӯиІ»з”ЁгҒ®и¶…йҒҺгӮ’зҗҶз”ұгҒ«и§ЈйӣҮгҒ•гӮҢгҒҹгғ©гӮӨгғҲгҒ®еҫҢгӮ’вҖҰвҖҰ

йҒ и—Өж–јиҸҹ(гҒҲгӮ“гҒ©гҒҶгҒҠгҒЁгҖҒ1866пҪһ1943)

ж—Ҙжң¬гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢйү„зӯӢгӮігғігӮҜгғӘгғјгғҲжҠҖиЎ“гҒ®е…Ҳй§ҶиҖ…гҒ®дёҖдәәгҒ§гҖҒгҖҢж—Ҙжң¬гҒ®гғҡгғ¬пјҲгӮӘгғјгӮ®гғҘгӮ№гғҲгғ»гғҡгғ¬пјүгҖҚгҒЁгӮӮз§°гҒ•гӮҢгӮӢе»әзҜү家гҖӮй•·йҮҺзңҢжңЁжӣҪз”әгҒ®з”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰйҖ 家еӯҰ科еҚ’гҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒж—§жЁӘжөңжӯЈйҮ‘йҠҖиЎҢжң¬еә—пјҲзҸҫзҘһеҘҲе·қзңҢз«ӢжӯҙеҸІеҚҡвҖҰвҖҰ

гӮӘгғјгғҖгғј(гҒҠгғјгҒ гғј)

orderгҖӮе»әзҜүгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҢгӮӘгғјгғҖгғјгҖҚгҒҜгҖҒеҸӨе…ёдё»зҫ©е»әзҜүгҒ®еҹәжң¬еҚҳдҪҚгҒЁгҒӘгӮӢгҖҢзӨҺзӣӨпјҲжҹұеҹәпјүгғ»жҹұиә«гғ»жҹұй ӯгҖҚгҒӢгӮүгҒӘгӮӢжҹұгҒЁгҖҒж°ҙе№іжўҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖҢгӮЁгғігӮҝгғ–гғ¬гғҒгғЈгғјгҖҚгҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҖҒгҒқгӮҢгӮүгҒ®йғЁжқҗзӣёдә’гҒ®з§©еәҸгҒӮгӮӢзө„еҗҲгҒӣгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’гҒ„гҒҶгҖӮвҖҰвҖҰ

з¬ҲеҪў(гҒҠгҒ„гҒҢгҒҹ)

гҖҢз¬ҲпјҲгҒҠгҒ„пјүгҖҚгҒЁгҒҜгҖҒй©ўйҰ¬пјҲгғӯгғҗпјүгҒ®иғҢгҒ®е·ҰеҸігҒ«жҢҜгӮҠеҲҶгҒ‘гҒҰиҚ·гӮ’зҪ®гҒҸгҒҹгӮҒгҒ®йҒ“е…·гҒ®гҒ“гҒЁгҖӮгҒқгҒ®йҖЈжғігҒӢгӮүд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹеҗҚз§°гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮгҖҢзҰ…е®—ж§ҳгҖҚгӮ’иұЎеҫҙгҒҷгӮӢиҰҒзҙ гҒ®дёҖгҒ§гҒӮгӮӢгҖҢеӨ§з“¶жқҹпјҲгҒҹгҒ„гҒёгҒ„гҒҘгҒӢпјүгҖҚгҒ®е·ҰеҸігҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹгҖҒвҖҰвҖҰ

з¬ҲеҪўд»ҳеӨ§з“¶жқҹ(гҒҠгҒ„гҒҢгҒҹгҒӨгҒҚгҒҹгҒ„гҒёгҒ„гҒҘгҒӢ)

гҖҖ

жүҮеһӮжңЁ(гҒҠгҒҶгҒҺгҒ гӮӢгҒҚ)

гҖҢжүҮеһӮжңЁгҖҚгҒҜгҖҒеҺҹе§ӢдҪҸе®…гҒ«гӮӮгҒҷгҒ§гҒ«зҸҫгӮҸгӮҢгҖҒиҫІе®¶еұӢж №гҒ®гҖҢеһӮжңЁз«№гҖҚгӮ„гҖҢеӣӣйҳҝпјҲгҒӮгҒҡгҒҫгӮ„пјүгҖҚгҒ«гӮӮиҰӢгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒе®—ж•ҷе»әзҜүгҒ§гӮӮгҖҒжңҖеҸӨгҒ®гҖҢйҡ…жүҮеһӮжңЁгҖҚгҒ®дҫӢгҒҢеӣӣеӨ©зҺӢеҜәгҒ«йҒәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒдёӯеӣҪгғ»йҹ“еӣҪгҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒгҒҝгҒӘгҖҢвҖҰвҖҰ

з”·жўҒ(гҒҠгҒҶгҒӨгҒ°гӮҠгҖҒгҒҠгҒ°гӮҠ)

гҖҖ

еӨ§жұҹж–°еӨӘйғҺ(гҒҠгҒҠгҒҲгҒ—гӮ“гҒҹгӮҚгҒҶгҖҒ1879пҪһ1935)

ж—Ҙе…үе»ҹпјҲжқұз…§е®®пјүеӨ§дҝ®з№•гҒ«жҗәгӮҸгҒЈгҒҰд»ҘжқҘгҖҒз”ҹж¶ҜгҒ«жёЎгҒЈгҒҰж—Ҙжң¬гҒ®дјқзөұе»әзҜүгӮ’иҝҪжұӮгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮжқұдә¬з”ҹгҒҫгӮҢгҖҒдә¬йғҪиӮІгҒЎгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·Ҙ科е»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮеӯҗжҒҜгҒҢгҖҒе»әзҜү家гҒ®гҖҖеӨ§жұҹе®ҸгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒжҳҺжІ»зҘһе®®е®қзү©йӨЁпјҲйҮҚж–ҮпјүгҖҒй«ҳйҮҺеұұйңҠвҖҰвҖҰ

еӨ§жұҹе®Ҹ(гҒҠгҒҠгҒҲгҒІгӮҚгҒ—гҖҒ1913пҪһ1989)

гғўгғҖгғӢгӮәгғ гҒЁж—Ҙжң¬гҒ®дјқзөұзҡ„ж§ҳејҸгҒЁгӮ’иһҚеҗҲгҒ•гҒӣгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҢж··еңЁдҪөеӯҳгҖҚгҒ•гҒӣгҒҹе»әзҜүж„ҸеҢ гӮ’е®ҹи·өгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮгҒҫгҒҹжі•ж”ҝеӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科гҒ®зӨҺгӮ’зҜүгҒ„гҒҹж•ҷиӮІиҖ…гҖӮз§Ӣз”°з”ҹгҒҫгӮҢгҖӮпјҲзҲ¶гҒҜгҖҒе»әзҜү家гғ»еӨ§жұҹж–°еӨӘйғҺпјүжқұдә¬еӨ§еӯҰе·ҘеӯҰйғЁе»әзҜүеӯҰ科еҚ’вҖҰвҖҰ

еӨ§еЈҒ(гҒҠгҒҠгҒӢгҒ№)

жҹұгҒҢиЎЁгҒ«зҸҫгӮҢгҒӘгҒ„ж§ӢйҖ гҖӮе’ҢйўЁжңЁйҖ е»әзҜүгҒ®дјқзөұзҡ„гҒӘе·Ҙжі•гҒҜеЈҒгӮ’жҹұгҒЁжҹұгҒ®й–“гҒ«зҙҚгӮҒгҖҒжҹұгҒҢеӨ–йқўгҒ«зҸҫгӮҢгӮӢзңҹеЈҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҹҺйғӯе»әзҜүгӮ„еңҹи”өгҒ§гҒҜгҖҒжҹұгҒӘгҒ©гҒ«гӮӮи—ҒгӮ’е·»гҒҚд»ҳгҒ‘гҒҰеңҹгӮ’еЎ—гӮҠгҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгӮ’еЎ—гӮҠгҒ“гӮҒгӮӢеӨ§еЈҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

еӨ§зҶҠе–ңйӮҰ(гҒҠгҒҠгҒҸгҒҫгӮҲгҒ—гҒҸгҒ«гҖҒ1877пҪһ1952)

営繕е®ҳеғҡгҒ®е»әзҜү家гҖӮе…¬е…ұе»әзҜүгҒ®дёӯеҝғзҡ„дәәзү©гҒ§гҖҒдёӯеӨ®и«ёе®ҳеәҒеҸҠгҒіең°ж–№еәҒиҲҺгӮ’ж•°еӨҡгҒҸжүӢжҺӣгҒ‘гӮӢгҖӮеҰ»жңЁй јй»„гғ»зҹўж©Ӣиіўеҗү гҒ®еҫҢгӮ’еј•гҒҚз¶ҷгҒҺгҖҒеӣҪдјҡиӯ°дәӢе ӮгҒ®е»әиЁӯгӮ’зөұжӢ¬гҒ—гҒҹгҖӮжқұдә¬йә№з”әз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·Ҙ科еӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮжЁӘжІіе·ҘвҖҰвҖҰ

еӨ§еҖүдёүйғҺ(гҒҠгҒҠгҒҸгӮүгҒ•гҒ¶гӮҚгҒҶгҖҒ1900пҪһ1983)

дә¬йғҪгӮ’дёӯеҝғгҒЁгҒ—гҒҰжҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮдә¬йғҪеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮдә¬йғҪеёқеӣҪеӨ§еӯҰе·ҘеӯҰйғЁе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮе®—е»әзҜүдәӢеӢҷжүҖгғ»дә¬йғҪеёқеӣҪеӨ§еӯҰ営繕гғ»еҸ°ж№ҫз·ҸзқЈйғЁжҠҖ師営繕гӮ’зөҢгҒҰгҖҒдә¬йғҪе·ҘиҠёз№Ҡз¶ӯеӨ§еӯҰж•ҷжҺҲгҒ«е°ұд»»гҖӮеҫҢгҒ«еҗҢеӨ§еӯҰгҒ®еӯҰй•·гӮ’еӢҷгӮҒгӮӢгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒе®—вҖҰвҖҰ

еӨ§жЈҹ(гҒҠгҒҠгӮҖгҒӯ)

еұӢж №гҒ®й ӮдёҠгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰж°ҙе№ігҒ«иө°гӮӢдё»иҰҒгҒӘжЈҹгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮеұӢж №гҒ®й ӮзӮ№гҒҜз“ҰгҒҢйҖЈз¶ҡгҒӣгҒҡйӣЁж°ҙгҒҢе…ҘгӮҠиҫјгҒҝгӮ„гҒҷгҒ„гҖӮгҒқгҒ®йғЁеҲҶгҒ«е№із“ҰгҒ®еҚҠеҲҶгҒ®гӮӮгҒ®гӮ’з©ҚгҒҝйҮҚгҒӯгҖҒдёҠгҒ«дёёз“ҰгӮ’зҪ®гҒ„гҒҰйӣЁж°ҙгҒҢе…ҘгӮӢгҒ®гӮ’йҳІгҒҗгҖӮгҒ“гӮҢгӮ’жЈҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮеҺҡжқҝгҒ§йһҚз®ұеҪўгҒ«дҪңгҒЈгҒҹвҖҰвҖҰ

еӨ§и°·зҹі(гҒҠгҒҠгӮ„гҒ„гҒ—)

е®ҮйғҪе®®еёӮеӨ§и°·иҫәгӮҠгҒ«з”ЈгҒҷгӮӢгҖҒзҹіиӢұзІ—йқўеІ©иіӘеҮқзҒ°еІ©гҒ§гҖҒж·Ўз·‘иӨҗиүІгҒ§еӨҡеӯ”иіӘгҖҒжұәгҒ—гҒҰиүҜиіӘгҒЁгҒҜгҒ„гҒҲгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒи»ҹзҹігҒ§еҠ е·ҘгҒҢгҒ—гӮ„гҒҷгҒҸе®үдҫЎгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒеӨ–иҰігҒ«жҜ”гҒ—гҒҰйӣЁж°ҙгҒ«иҖҗгҒҲиҖҗзҒ«жҖ§гҒ«е„ӘгӮҢгӮӢгҖӮеЎҖгғ»зҹіеһЈгғ»еҶ…иЈ…жқҗгҒӘгҒ©гҒ«з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢвҖҰвҖҰ

еІЎз”°дҝЎдёҖйғҺ(гҒҠгҒӢгҒ гҒ—гӮ“гҒ„гҒЎгӮҚгҒҶгҖҒ1883пҪһ1932)

еӨ§жӯЈгғ»жҳӯе’ҢеҲқжңҹгҒ«жҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮе’ҢжҙӢгӮ’е•ҸгӮҸгҒҡжӯҙеҸІзҡ„гҒӘж§ҳејҸгӮ’йү„зӯӢгӮігғігӮҜгғӘгғјгғҲйҖ гҒ§е»әгҒҰгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«е®ҡи©•гҒҢгҒӮгӮҠгҖҢж§ҳејҸгҒ®еӨ©жүҚгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҒҹгҖӮжқұдә¬з”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮжқұдә¬иҠёеӨ§гғ»ж—©еӨ§гҒ§ж•ҷеЈҮгҒ«з«ӢгҒЎгҖҒд»Ҡе’Ңж¬ЎйғҺгғ»вҖҰвҖҰ

жӢқгҒҝ(гҒҠгҒҢгҒҝ)

гҖҖ

е°Ҹе·қе®үдёҖйғҺ(гҒҠгҒҢгӮҸгӮ„гҒҷгҒ„гҒЎгӮҚгҒҶгҖҒ1882пҪһ1946)

дҪҗиіҖзңҢз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮдә¬йғҪй«ҳзӯүе·ҘиҠёеӯҰж ЎпјҲзҸҫдә¬йғҪе·ҘиҠёз№Ҡз¶ӯеӨ§еӯҰпјүеӣіжЎҲ科еҚ’гҖӮдҪҸеҸӢ営繕гғ»еҶ…еӨ–жңЁжқҗе·ҘиҠёж ӘејҸдјҡзӨҫгғ»еӨ§жһ—зө„гҒ«еңЁзұҚгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒж ӘејҸдјҡзӨҫжё…ж°ҙзҢӣе•Ҷеә—гҖҒж—§жұ й•·зҫҺиЎ“йӨЁпјҲзҸҫзҘһжҲёеёӮж–ҮжӣёйӨЁпјүгҖҒж—§жұ й•·еӯҹйӮёгҖҒж—§и—Өдә•йӮёжҙӢйӨЁпјҲжқҫйўЁвҖҰвҖҰ

зҪ®еЎ©з« (гҒҠгҒҚгҒ—гҒҠгҒӮгҒҚгӮүгҖҒ1881пҪһ1968)

еӨ§жӯЈгҒӢгӮүжҳӯе’ҢеҲқжңҹгҒ«й–ўиҘҝгҒ§жҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮе…¬е…ұе»әзҜүгӮ’еӨҡгҒҸжүӢжҺӣгҒ‘гҖҒгғҚгӮӘгӮҙгӮ·гғғгӮҜж§ҳејҸ гӮ’еҘҪгӮ“гҒ гҖӮйқҷеІЎзңҢеі¶з”°еёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰйҖ 家еӯҰ科еҚ’гҖӮйҷёи»ҚзңҒгғ»е…өеә«зңҢеәҒгҒ«еӢӨеӢҷгҒ®еҫҢзӢ¬з«ӢгҖӮзҘһжҲёй«ҳзӯүе·ҘжҘӯеӯҰж ЎпјҲзҸҫзҘһжҲёеӨ§еӯҰе·ҘеӯҰйғЁвҖҰвҖҰ

гӮӘгӮҜгғ«гӮ№(гҒҠгҒҸгӮӢгҒҷ)

oculusгҖӮзңјзӘ“гҖҒеҶҶзӘ“гҒЁиЁігҒҷгҖӮгғ©гғҶгғіиӘһгҒ®гҖҢзӣ®гҖҚгҒ®ж„ҸгҖӮгғӯгғјгғһгҒ®гғ‘гғігғҶгӮӘгғігҒ®гғүгӮҘгғјгғўй ӮйғЁгҒ«гҒӮгӮӢгҖҒеҶҶеҪўгҒ®й–ӢеҸЈйғЁгӮӮгӮӘгӮҜгғ«гӮ№гҒЁе‘јгҒ¶гҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒ16дё–зҙҖд»ҘйҷҚгҖҒеҸӨе…ёе»әзҜүгҒ®зү№еҫҙгҒ§гҒӮгӮӢеҶҶеҪўзӘ“гҒҜгҖҒд»ҸиӘһгҒ®oeil de вҖҰвҖҰ

гӮӘгӮёгғјгӮўгғјгғҒ(гҒҠгҒҳгғјгҒӮгғјгҒЎ)

ogee archгҖӮгӮҙгӮ·гғғгӮҜеҫҢжңҹеҸҠгҒігӮӨгӮ№гғ©гғ е»әзҜүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеҮёзҠ¶гҒ®жӣІз·ҡгҒЁеҮ№зҠ¶гҒ®жӣІз·ҡгҒ®зө„еҗҲгҒӣгҒ«гӮҲгӮӢгҖҒзҺүи‘ұеҪўгҒ®гӮўгғјгғҒ

е°ҫеһӮжңЁ(гҒҠгҒ гӮӢгҒҚ)

гҖҢдәҢжүӢе…ҲгҖҚгҖҢдёүжүӢе…ҲгҖҚгҒЁзө„зү©гӮ’еҮәгҒҷгҒ«еҫ“гҒЈгҒҰгҖҒгҖҢдёёжЎҒпјҲгҒҢгӮ“гҒҺгӮҮгҒҶпјүгҖҚгҒ®ж”ҜжҢҒгҒҢдёҚе®үе®ҡгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒи»’гҒҢдёӢгҒҢгӮӢжҮёеҝөгҒҢеў—гҒҷгҒ®гҒ§гҖҢе°ҫеһӮжңЁгҖҚгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰж”ҜгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢиҖғжЎҲгҒ•гӮҢгҒҹгҒЁиҰӢгҒҰгӮӮгӮҲгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҖҢе°ҫеһӮжңЁгҖҚгҒҜгҖҒжҹұиҠҜгӮ’ж”ҜзӮ№гҒЁгҒ—гҒҰвҖҰвҖҰ

иҗҪзёҒ(гҒҠгҒЎгҒҲгӮ“)

гҖҖ

й¬јз“Ұ(гҒҠгҒ«гҒҢгӮҸгӮү)

еӨ§жЈҹгҒҫгҒҹгҒҜйҷҚгӮҠжЈҹгҒ®з«ҜгҒ«йӣЁд»•иҲһгҒЁиЈ…йЈҫгӮ’гҒӢгҒӯгҒҰз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢз“ҰгҒ®з·Ҹз§°гҖӮжқҝгҒ§гҒ§гҒҚгҒҹгӮӮгҒ®гҒҜй¬јжқҝгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮеҘҲиүҜжҷӮд»ЈгҒ«гҒҜи“®иҸҜж–ҮгӮ„зҚЈйқўгҒӘгҒ©гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒе®Өз”әжҷӮд»ЈгҒ«гҒҜи§’гҒ®з”ҹгҒҲгҒҹй¬јйқўгҒёгҒЁеӨүеҢ–гҒ—зӣӣиЎҢгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒ“гҒ®еҗҚгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ民家гҒ§гҒҜй¬јйқўвҖҰвҖҰ

й¬јж–—(гҒҠгҒ«гҒЁгҖҒгҒ„гҒҢгҒЁ)

ж–—гҒ®дёҖгҖӮдёҠдёӢгҒ§пј”пј•В°йЈҹгҒ„йҒ•гҒЈгҒҹиӮҳжңЁгӮ’гҒҶгҒ‘гӮӢж–—гҒ§гҖҒйҖҡгӮҠиӮҳжңЁгҒӘгҒ©гҒ®дәӨгӮҸгӮӢйҡ…иӮҳжңЁгғ»йҡ…е°ҫеһӮжңЁгҒ®е…Ҳз«ҜгҒӘгҒ©гҒ«зҪ®гҒӢгӮҢгӮӢгҖӮжӯЈж–№еҪўгҒ§ж–№ж–—гӮҲгӮҠеӨ§гҒҚгҒ„гҖӮзү№ж®ҠгҒӘз№°еһӢгҒҢгҒӨгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢе ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®дёӢйқўгҒҢиҸҠиҠұеҪўгҒ§гҒӮгӮӢгӮӮгҒ®гӮ’иҸҠж–—гҒЁгҒ„вҖҰвҖҰ

жҠҳзҪ®зө„(гҒҠгӮҠгҒҠгҒҚгҒҗгҒҝ)

е°ҸеұӢжўҒгҒ®з«ҜйғЁгҒ®зҙҚгӮҒж–№гҒ®дёҖгҖӮжҹұгҒ®й ӮйғЁгҒ«зӣҙжҺҘе°ҸеұӢжўҒгӮ’жһ¶гҒ—гҖҒгҒқгҒ®дёҠгҒ«и»’жЎҒгӮ’гҒӢгҒ‘гӮӢгӮӮгҒ®гҖӮеҸӨд»ЈгҒӢгӮүз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮгҒқгҒ®йҖҶгҒ§гҖҒжҹұгҒ®й ӮйғЁгҒ«гҒҫгҒҡжЎҒгӮ’жёЎгҒ—гҖҒгҒқгҒ®дёҠгҒ«е°ҸеұӢжўҒгӮ’гҒ®гҒӣгӮӢзҙҚгӮҒж–№гӮ’дә¬е‘Ӯзө„гҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ

гҒӢгҖңгҒ“

гӮ¬гғјгӮҙгӮӨгғ«(гҒҢгғјгҒ”гҒ„гӮӢ)

gargoyleгҖӮйӣЁж°ҙгҒ®жҺ’ж°ҙеҸЈгҖҒжҖӘйіҘгӮ„зҚ…еӯҗгҒӘгҒ©

иІқеҪў(гҒӢгҒ„гҒҢгҒҹ)

гҖҖ

иІқеҪўжҹұ(гҒӢгҒ„гҒҢгҒҹгҒ°гҒ—гӮү)

гҖҖ

иҹҮиӮЎ(гҒӢгҒҲгӮӢгҒҫгҒҹ)

гҖҢе’Ңж§ҳгҖҚгҒ®е»әзү©гҒ«иҰӢгӮүгӮҢгӮӢгҖҢиҹҮиӮЎгҖҚгҒҜгҖҒдёҖиҲ¬гҒ«гҖҢдәҢжң¬гҒ®ж°ҙе№іжқҗгҖҚгҒ®й–“гҒ«гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒдёҠгҒ«гҖҢж–—пјҲгҒҫгҒҷпјүгҖҚгӮ’гҒ®гҒӣгҒҹгҖҒиӣҷпјҲиҹҮпјүгҒ«дјјгҒҹжӣІз·ҡеҪўгҒ®ијӘйғӯгӮ’гӮӮгҒӨе»әзҜүиЈ…йЈҫйғЁжқҗгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжҷӮд»ЈгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒж§ӢйҖ дҪ“гҒЁиЈ…йЈҫж©ҹиғҪгӮ’е…јгҒӯгӮӢгҒ“гҒЁвҖҰвҖҰ

йҸЎеӨ©дә•(гҒӢгҒҢгҒҝгҒҰгӮ“гҒҳгӮҮгҒҶ)

еӨ©дә•еҪўејҸгҒ®дёҖгҖӮж јзёҒгғ»з«ҝгҒӘгҒ©гҒҢгҒӘгҒҸгҖҒжқҝгӮ’йҸЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«е№іиЎҢгҒ«дёҰгҒ№гҒҰиІјгҒЈгҒҹгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘеӨ©дә•гҖӮиЎЁйқўгҒҢпј‘жһҡжқҝгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒпј‘жһҡгҒ§гҒӘгҒҸгҒҰгӮӮзҹ§гҒҺзӣ®гҒ®жҳҺгӮүгҒӢгҒ§гҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гӮ’йҸЎжқҝгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮйҺҢеҖүжҷӮд»Јд»ҘйҷҚзҰ…е®—ж§ҳе»әзҜүгҒ§гӮҲгҒҸгҒҝгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҒ“гҒ“гҒ«вҖҰвҖҰ

дёёжЎҒ(гҒҢгҒҺгӮҮгҒҶгҖҒгҒҢгӮ“гҒҺгӮҮгҒҶгҖҒгҒҫгӮӢгҒ’гҒҹ)

еҜәзӨҫе»әзҜүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰж–—ж ұгҒ®дёҖз•Әе…ҲгҒ®жүӢе…ҲгҒ®дёҠгҒ«гҒӮгӮӢжЁӘжқҗгҒ§еұӢж №е‘ЁгӮҠгӮ’ж”ҜгҒҲгӮӢгҖӮеһӮжңЁгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢи»’жЎҒгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮеҘҲиүҜжҷӮд»ЈгҒ®гӮӮгҒ®гҒҜж–ӯйқўгҒҢеҶҶеҪўгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒ“гҒ®з§°гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮж–ӯйқўгҒҢи§’еҪўгҒ§гӮӮгҒ„гҒҶгҖӮгҒқгҒ®еҪўгҒ§жҷӮд»ЈгҒ®ж–°ж—§гҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢвҖҰвҖҰ

жҺӣиҫјгҒҝеӨ©дә•(гҒӢгҒ‘гҒ“гҒҝгҒҰгӮ“гҒҳгӮҮгҒҶ)

иҢ¶е®ӨгҒ«дҪҝгӮҸгӮҢгӮӢеӨ©дә•еҪўејҸгҒ®дёҖгҖӮеӨ©дә•гӮ’ејөгӮүгҒҡеҢ–зІ§еһӮжңЁгҒҢиҰӢгҒҲгӮӢеҢ–зІ§еұӢж №иЈҸгҒЁе№іеӨ©дә•гҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢеӨ©дә•гҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҒқгҒ®еҢ–зІ§еұӢж №иЈҸгӮ’жҺӣиҫјгҒҝеӨ©дә•гҒЁгҒ„гҒҶгҖӮе№іеӨ©дә•гӮҲгӮҠгҒ•гӮүгҒ«дҪҺгҒ„еӨ©дә•гӮ’иҗҪгҒЎеӨ©дә•гҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ

и‘ӣиҘҝиҗ¬еҸё(гҒӢгҒ•гҒ„гҒҫгӮ“гҒҳгҖҒ1863пҪһ1942)

иҫ°йҮҺйҮ‘еҗҫ гҒЁе»әзҜүиЁӯиЁҲдәӢеӢҷжүҖгӮ’е…ұеҗҢзөҢе–¶гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ§зҹҘгӮүгӮҢгӮӢгҖӮзӣӣеІЎеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮеҚ—йғЁи—©еЈ«и‘ӣиҘҝ家гҒ®йӨҠеӯҗгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰйҖ 家еӯҰ科еҚ’гҖӮпјҲеҗҢжңҹгҒ«гҖҒжЁӘжІіж°‘иј”гғ»е®—е…өи”өпјүиҫ°йҮҺи‘ӣиҘҝиЁӯиЁҲдәӢеӢҷжүҖгҒ§гҒ®дҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒж—§зӣӣеІЎйҠҖиЎҢжң¬еә—жң¬йӨЁвҖҰвҖҰ

й ӯиІ«(гҒӢгҒ—гӮүгҒ¬гҒҚгҖҒгҒҡгҒ¬гҒҚ)

жҹұй ӮйғЁгҒ«жёЎгҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҖҢиІ«гҖҚгҒ®дёҖзЁ®гҒ§гҒӮгӮӢжЁӘжһ¶жқҗгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮйЈӣйіҘгғ»еҘҲиүҜжҷӮд»ЈгҒ§гҒҜгҖҒе»әзү©гҒ«гҒӢгҒӢгӮӢжЁӘеҠӣгӮ’гҒӮгҒҫгӮҠиҖғж…®гҒӣгҒҡгҖҒжҹұгҒ гҒ‘гҒ§иҮӘз«ӢгҒҷгӮӢж§ӢйҖ гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«жЁӘжһ¶жқҗгҒҜзҙ°гҒҸгҖҒгҒҫгҒҹд»•еҸЈгӮӮеҚҳзҙ”гҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮжі•йҡҶеҜәгҒ§гҒҜвҖҰвҖҰ

зүҮеІЎе®ү(гҒӢгҒҹгҒҠгҒӢгӮ„гҒҷгҒ—гҖҒ1876пҪһ1946)

жҳҺжІ»гғ»еӨ§жӯЈгғ»жҳӯе’ҢеҲқжңҹгҒ«еӨ§йҳӘгҒ§жҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮй–ўиҘҝе»әзҜүз•ҢгҒ®йҮҚйҺ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒж—Ҙжң¬йғҪеёӮиЁҲз”»з ”з©¶гҒ®е…Ҳй§ҶиҖ…гҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮзҹіе·қзңҢйҮ‘жІўеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·Ҙ科еӨ§еӯҰйҖ 家еӯҰ科еҚ’гҖӮж—Ҙжң¬з”ҹе‘ҪдҝқйҷәеүҜзӨҫй•·гғ»зүҮеІЎзӣҙжё©гҒ®е©ҝйӨҠеӯҗгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮиҫ°вҖҰвҖҰ

зүҮеұұжқұзҶҠ(гҒӢгҒҹгӮ„гҒҫгҒЁгҒҶгҒҸгҒҫгҖҒ1853пҪһ1917)

жҳҺжІ»жҷӮд»ЈгҒ®д»ЈиЎЁзҡ„е®®е»·е»әзҜү家гҖӮзұіжІўеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮе·ҘйғЁеӨ§еӯҰиҲҲйҖ 家еӯҰ科第1еӣһеҚ’жҘӯжҖ§гҖӮд»ЈиЎЁдҪңгҒҜгҖҒеҘҲиүҜеӣҪз«ӢеҚҡзү©йӨЁгҖҒдә¬йғҪеӣҪз«ӢеҚҡзү©йӨЁгҖҒжқұдә¬еӣҪз«ӢеҚҡзү©йӨЁиЎЁж…¶йӨЁгҖҒж—§жқұе®®еҫЎжүҖпјҲиөӨйҳӘйӣўе®®пјүгҒӘгҒ©гҖҒе…ёеһӢзҡ„гҒӘжҳҺжІ»ж§ҳејҸе»әзҜүгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

и‘ӣйҮҺеЈ®дёҖйғҺ(гҒӢгҒ©гҒ®гҒқгҒҶгҒ„гҒЎгӮҚгҒҶгҖҒ1880пҪһ1944)

й–ўиҘҝгӮ’дёӯеҝғгҒ«иЁӯиЁҲгӮ’жүӢжҺӣгҒ‘гҒҹд»–гҖҒйҹіжҘҪгғ»зөөз”»гҒ«гӮӮйҖ и©ЈгҒҢж·ұгҒҸгҒҫгҒҹеҘіеӯҗж•ҷиӮІгҒ«гӮӮй–ўгӮҸгӮӢгҒӘгҒ©еӨҡж–№йқўгҒ§жҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮеӨ§йҳӘеәңжұ з”°еёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮпјҲе…ҲзҘ–гҒҜгҖҒз©әжө·жёЎе”җгҒ®йҡӣгҒ®йҒЈе”җеӨ§дҪҝгҒ§гҒӮгӮӢи—ӨеҺҹи‘ӣйҮҺйә»е‘Ӯпјүжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·Ҙ科еӨ§еӯҰе»әзҜүвҖҰвҖҰ

йҙЁеұ…(гҒӢгӮӮгҒ„)

иҝ‘з•ҝең°ж–№гҒ®иҫІе®¶гҒ«гҒҜгҖҒдҫӢеӨ–гҒӘгҒҸгҖҢе·®йҙЁеұ…гҖҚгҒҢз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢгҒҢгҖҒдёҠеә§гҒ®еә§ж•·еҒҙгҒ гҒ‘гӮ’гҖҢй•·жҠје·»пјҲгҒӘгҒ’гҒ—гҒҫгҒҚпјүгҖҚгҒЁгҒҷгӮӢгҒ®гҒҢжҷ®йҖҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиҰҒгҒҷгӮӢгҒ«гҖҒеә§ж•·еҒҙгҒ®гҖҢе·®йҙЁеұ…гҖҚгӮ’ж¬ гҒҚиҫјгӮ“гҒ§гҖҢйҮҝеҗҚж —пјҲгҒЎгӮҮгҒҶгҒӘгҒӘгҒҗгӮҠпјүгҖҚгӮ’ж–ҪгҒ—гҖҒе·Ұе®ҳгҒ§вҖҰвҖҰ

иҢ…иІ (гҒӢгӮ„гҒҠгҒ„)

гҖҖ

е”җеұ…ж•·(гҒӢгӮүгҒ„гҒҳгҒҚ)

гҖҖ

е”җз ҙйўЁ(гҒӢгӮүгҒҜгҒөгҒҶ)

гҖҖ

е”җж§ҳ(гҒӢгӮүгӮҲгҒҶ)

гҖҖ

жІіеҗҲжө©и”ө(гҒӢгӮҸгҒ„гҒ“гҒҶгҒһгҒҶгҖҒ1856пҪһ1934)

жҳҺжІ»гғ»еӨ§жӯЈжңҹгҒ«жҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮе»әзҜүеӯҰдјҡгҒ®еүҚиә«йҖ 家еӯҰдјҡеүөз«Ӣзҷәиө·дәәгҒ®дёҖдәәгҖӮжұҹжҲёжң¬жүҖз”ҹгҒҫгӮҢгҖҒе·ҘйғЁеӨ§еӯҰж ЎйҖ 家еӯҰ科еҚ’гҖӮгӮігғігғүгғ«й–ҖдёӢз”ҹгҖӮе·ҘйғЁзңҒгғ»еҸёжі•зңҒгӮ’зөҢгҒҰжІіеҗҲе»әзҜүдәӢеӢҷжүҖй–ӢиЁӯгҖӮй–ўиҘҝе»әзҜүз•ҢгҒ®й•·иҖҒзҡ„гҒӘеӯҳеңЁгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒвҖҰвҖҰ

йӣҒжңЁжЈҡ(гҒҢгӮ“гҒҺгҒ гҒӘ)

гҖҖ

зңӢжқҝе»әзҜү(гҒӢгӮ“гҒ°гӮ“гҒ‘гӮ“гҒЎгҒҸ)

еӨ§жӯЈ12е№ҙпјҲ1923пјүгҒ®й–ўжқұеӨ§йңҮзҒҪеҫҢгҖҒз„јгҒ‘йҮҺеҺҹгҒ«гҒҜгғҗгғ©гғғгӮҜпјҲе…өиҲҺгғ»д»®иЁӯе°ҸеұӢгҒ®ж„ҸпјүгҒҢе»әгҒҰгӮүгӮҢгҖҒеҫҗгҖ…гҒ«гҖҢгғҗгғ©гғғгӮҜе•Ҷеә—иЎ—гҖҚгҒ®ж§ҳзӣёгӮ’е‘ҲгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒӘгҒӢгҒ«гҒҜе»әзҜү家пјҲйҒ и—Өж–°гғ»еҗүз”°дә”еҚҒе…«гғ»гғ¬гӮӨгғўгғігғүзӨҫгғ»еүҚз”°еҒҘдәҢвҖҰвҖҰ

гӮӯгғјгӮ№гғҲгғјгғі(гҒҚгғјгҒҷгҒЁгғјгӮ“)

keystoneгҖӮиҰҒзҹіпјҲгҒӢгӮ“гӮҒгҒ„гҒ—пјүгҖҒжҘ”зҹіпјҲгҒҸгҒ•гҒігҒ„гҒ—пјүгҖӮгӮўгғјгғҒгҒ®й ӮйғЁгҒ«е…ҘгӮӢжҘ”еҪўгҒ® иҝ«зҹігҖӮгӮўгғјгғҒгӮ’йҖ гӮӢе ҙеҗҲгҒ«жңҖеҫҢгҒ«жҢҝе…ҘгҒ•гӮҢгҖҒгҒ“гҒ®дҪҚзҪ®гҒ§д»–гҒ®иҝ«зҹігӮ’еӣәгӮҒгӮӢеҪ№еүІгӮ’жһңгҒҹгҒҷгҖӮ

иЈ…йЈҫгӮ’ж–ҪгҒ—гҒҹгӮҠдёӢж–№гҒ«й•·гҒҸ延長гҒ—гҖҒвҖҰвҖҰ

жңЁиІ (гҒҚгҒҠгҒ„)

гҖҢдәҢи»’гҖҚгҒ®и»’иЈҸгҒ®ж§ӢжҲҗгҒҜгҖҒи»’жЎҒгҒӢгӮүгҖҢең°еһӮжңЁгҖҚгӮ’е·®гҒ—еҮәгҒ—гҖҒгҒқгҒ®йј»е…ҲгӮ’е°‘гҒ—жҺ§гҒҲгҒҰгҖҢжңЁиІ гҖҚгӮ’йҖҡгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгҒ«жәқгӮ’еҪ«гҒЈгҒҰгҖҢйЈӣжӘҗеһӮжңЁгҖҚгӮ’иҗҪгҒ—иҫјгҒҝжҢәеҮәпјҲгҒҰгҒ„гҒ—гӮ…гҒӨпјүгҒҷгӮӢгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҢйЈӣжӘҗеһӮжңЁгҖҚгҒ®йј»е…ҲгӮ’е°‘гҒ—жҺ§гҒҲгҒҰгҖҢиҢ…иІ пјҲгҒӢгӮ„вҖҰвҖҰ

жңЁеӯҗдёғйғҺ(гҒҚгҒ”гҒ—гҒЎгӮҚгҒҶгҖҒ1884пҪһ1955)

еӨ§йҳӘгӮ’жӢ зӮ№гҒ«е…¬е…ұе»әзҜүгҒ®иЁӯиЁҲгӮ’жүӢжҺӣгҒ‘гӮӢгҖӮдә¬йғҪеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮеҰ»гӮ«гғ„гҒ®зҲ¶гҒ®ж–°з”°й•·ж¬ЎйғҺпјҲж–°з”°еёҜйқ©иЈҪдҪңжүҖеүөе§ӢиҖ…пјүй–ўдҝӮгҒ®дҪңе“ҒгҒҢеӨҡгҒ„гҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒж—§жңЁеӯҗдёғйғҺйӮёгҖҒж—§ж–°з”°й•·ж¬ЎйғҺзҗҙд№ғжөҰеҲҘйӮёпјҲжё©еұұиҚҳпјүгҖҒж—§вҖҰвҖҰ

еІёз”°ж—ҘеҮәеҲҖ(гҒҚгҒ—гҒ гҒІгҒ§гҒЁгҖҒ1899пҪһ1966)

е»әзҜүеӯҰиҖ…гғ»е»әзҜү家гҖӮжҲҰеүҚгғ»жҲҰеҫҢгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҖҒе»әзҜүеҲҶйҮҺгҒ®йҖ еҪўж„ҸеҢ иЁӯиЁҲгҒ®жЁ©еЁҒгҖӮзҰҸеІЎзңҢз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·ҘеӯҰйғЁе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮжҜҚж ЎгҒ«е…ҘиҒ·гҖҒеІёз”°з ”з©¶е®ӨгҒ«гҒҜгҖҒдё№дёӢеҒҘдёүгғ»еүҚе·қеңӢз”·гғ»з«ӢеҺҹйҒ“йҖ гғ»жөңеҸЈйҡҶдёҖгӮүгҒҢеңЁзұҚгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮдҪңе“ҒвҖҰвҖҰ

жңЁйј»(гҒҚгҒ°гҒӘ)

гҖҢжңЁйј»гҖҚгҒ®гҖҢйј»гҖҚгҒҜгҖҢз«ҜпјҲгҒҜгҒӘпјүгҖҚгҒ®ж„ҸгҒ§гҒӮгӮӢгғ»иӮҳжңЁгғ»й ӯиІ«гғ»иҷ№жўҒгҒӘгҒ©гҒ®ж°ҙе№іжқҗгҒҢгҖҒжҹұгҒӘгҒ©гӮ’и¶ҠгҒҲгҒҰзӘҒеҮәгҒ—гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒжҲ–гҒ„гҒҜзӘҒеҮәгҒ—гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«иҰӢгҒӣгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚпјҲгҖҢжҺӣйј»гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶпјүгҒ®иЈ…йЈҫгӮ’ж–ҪгҒ—гҒҹеҪ«еҲ»гҒ®гҒ“гҒЁгҖӮеҗҢйЎһгҒ«гҒҜгҖҒжҸЎгӮҠжӢігҒ®вҖҰвҖҰ

е®ўж®ҝ(гҒҚгӮғгҒҸгҒ§гӮ“)

гҖҖ

гӮӯгғЈгғҺгғ”гғј(гҒҚгӮғгҒ®гҒҙгғј)

canopyгҖӮеӨ©и“ӢеҪўгҒ®еәҮгҖӮеұӢж №зҠ¶гҒ®ејөгӮҠеҮәгҒ—гғҶгғігғҲгҖӮе•Ҷеә—гҒ®еә—е…ҲгӮ„гғӣгғҶгғ«гҒ®еҮәе…ҘгӮҠеҸЈгҒӘгҒ©гҒ«ж—ҘйҷӨгҒ‘гӮ„йӣЁйҷӨгҒ‘гҒ®зӣ®зҡ„гҒ§е·®гҒ—жҺӣгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹеәҮгҖӮ

гӮӯгғЈгғ”гӮҝгғ«(гҒҚгӮғгҒҙгҒҹгӮӢ)

capitalгҖӮжҹұй ӯгҖӮиҰ–иҰҡзҡ„гҒ«гҒҜдёҠгҒӢгӮүгҒ®еҠӣгҒЁгҒқгӮҢгӮ’ж”ҜгҒҲгӮӢеҠӣгҒЁгҒ®жҺҘзӮ№гҒЁгҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҸӨд»Јд»ҘжқҘгҒ—гҒ°гҒ—гҒ°еҪ«еҲ»зҡ„гҒ«иЈ…йЈҫгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

гҒқгҒ®еҪўгҒ«гҒҜгӮЁгӮёгғ—гғҲгҒ®гҖҢгғ‘гғ”гғ«гӮ№жҹұгҖҚгӮ„гҖҢгғӯгғјгӮҝгӮ№жҹұгҖҚгҖҢгғ‘гғ«гғЎгғғгғҲжҹұгҖҚгҒӘгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жӨҚзү©вҖҰвҖҰ

гӮ®гғЈгғ©гғӘгғј(гҒҺгӮғгӮүгӮҠгғј)

galleryгҖӮдҪҝз”ЁзҜ„еӣІгҒҢеәғгҒ„иӘһгҖӮеҒҙйқўгҒҢйғЁеҲҶзҡ„гҒҫгҒҹгҒҜе…ЁдҪ“гҒ«й–ӢгҒӢгӮҢгҖҒжҹұгҒ§ж”ҜжҢҒгҒ•гӮҢгҒҹеұӢж №гӮ’жҢҒгҒӨжӯ©иЎҢз”ЁгҒ®з©әй–“гҒ®гҒ“гҒЁгҖӮзҙ°й•·гҒҸгҒҰзӢӯгҒ„е»ҠдёӢгӮ„е®ӨгӮ’жҢҮгҒҷгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒеҠҮе ҙгҒ®пј’йҡҺд»ҘдёҠгҒ®е®ўеёӯгӮ„гҖҒдҪ“иӮІйӨЁгҒӘгҒ©гҒ®еҶ…еЈҒгҒӢгӮүзӘҒвҖҰвҖҰ

зөҢгғҺе·»(гҒҚгӮҮгҒҶгҒ®гҒҫгҒҚ)

гҖҖ

擬жҙӢйўЁе»әзҜү(гҒҺгӮҲгҒҶгҒөгҒҶгҒ‘гӮ“гҒЎгҒҸ)

幕жң«гҒӢгӮүжҳҺжІ»жҷӮд»ЈеҲқжңҹгҒ®жҲ‘гҒҢеӣҪгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒдё»гҒЁгҒ—гҒҰиҝ‘дё–д»ҘжқҘгҒ®жҠҖиЎ“гӮ’иә«гҒ«д»ҳгҒ‘гҒҹеӨ§е·ҘжЈҹжўҒгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҢиҰӢгӮҲгҒҶиҰӢгҒҫгҒӯгҖҚгҒ§иЁӯиЁҲж–Ҫе·ҘгҒ•гӮҢгҒҹе»әзҜүгӮ’жҢҮгҒҷгҖӮеҫ“жқҘгҒ®е’Ңж§ҳгӮ’гғҷгғјгӮ№гҒЁгҒ—гҒҹе»әзҜүгҒ«гҖҒиҘҝжҙӢе»әзҜүгҒ®зү№еҫҙзҡ„ж„ҸеҢ гӮ„гҖҒжҷӮгҒ«гҒҜдёӯиҸҜйўЁвҖҰвҖҰ

йӯҡе°ҫеҪўжҮёйӯҡ(гҒҺгӮҮгҒігҒҢгҒҹгҒ’гҒҺгӮҮ)

гҖҖ

еҲҮжҮёйӯҡ(гҒҚгӮҠгҒ’гҒҺгӮҮ)

гҖҖ

еҲҮзӣ®зёҒ(гҒҚгӮҠгӮҒгҒҲгӮ“)

еӨ§еҫіеҜәеұұй–ҖгҒ®дёҠеұӨгҒ®гҖҢеӢҫ欄гҖҚдёӢгҒ®гҖҢзёҒгҖҚгҒҜгҖҒгҖҢзёҒжЎҶгҖҚпјҲгҖҢжҺҫгҖҚгҒ®йј»е…ҲгҒ®жқҗпјүгҒ®гҒҝгӮ’еҺҡгҒҝгҒ®гҒӮгӮӢжқҗгӮ’з”ЁгҒ„гҖҒгҒқгҒ“гҒ«зёҰгҒ®гҖҢеә•зӣ®ең°гҖҚгӮ’еҲҮгӮҠиҫјгӮ“гҒ§гҖҢеҲҮзӣ®зёҒйўЁгҖҚгҒ«иҰӢгҒӣгҒӢгҒ‘гӮӢзҙ°е·ҘгӮ’ж–ҪгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ„гӮҸгҒ°гҖҢгҒӘгӮ“гҒЎгӮғгҒЈгҒҰеҲҮзӣ®зёҒгҖҚгҒ§гҒӮвҖҰвҖҰ

еҲҮзӣ®й•·жҠј(гҒҚгӮҠгӮҒгҒӘгҒ’гҒ—)

гҖҖ

е®®ж®ҝ(гҒҸгҒҶгҒ§гӮ“)

гҖҖ

ж«ӣеһӢгғҡгғҮгӮЈгғЎгғігғҲ(гҒҸгҒ—гҒҢгҒҹгҒәгҒ§гҒғгӮҒгӮ“гҒЁ)

segmental pedimentгҖӮеҶҶеј§еҪўгҒ® гғҡгғҮгӮЈгғЎгғігғҲ гҒ®гҒ“гҒЁгҖӮ

еңӢжһқеҚҡ(гҒҸгҒ«гҒҲгҒ гҒІгӮҚгҒ—гҖҒ1879пҪһ1943)

еӨ§йҳӘгӮ’жӢ зӮ№гҒ«жҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮеІҗйҳңзңҢз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮжңқй®®з·ҸзқЈеәңгҒ«еңЁд»»дёӯгҖҒжңқй®®з·ҸзқЈеәңеәҒиҲҺгҒ®иЁӯиЁҲгҒ«жҗәгӮҸгӮӢгҖӮ1919е№ҙеӨ§йҳӘгҒ«еңӢжһқе…¬еӢҷжүҖгӮ’и§ЈиӘ¬гҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒж—§еӨ§йҳӘеәңиҫІе·ҘйҠҖиЎҢеӨ–иЈ…ж”№дҝ®гҖҒж—§е…«жңЁйҖҡе•Ҷжң¬зӨҫвҖҰвҖҰ

д№…йҮҺзҜҖ(гҒҸгҒ®гҒҝгҒ•гҒҠгҖҒ1882пҪһ1962)

е әеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮйү„йҒ“зңҒеҲқд»Је»әзҜүиӘІй•·гҒӘгҒ©гӮ’зөҢгҒҰд№…йҮҺиЁӯиЁҲдәӢеӢҷжүҖгӮ’иЁӯз«ӢгҖӮеҫҢе№ҙгҖҒжҲёз”°е»әиЁӯгҒ®зӣёи«ҮеҪ№гҒ«е°ұд»»гҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒеҚғи‘үзңҢз«ӢдҪҗеҖүй«ҳзӯүеӯҰж Ўж—§жң¬йӨЁгҖҒеҚ—жө·гғ“гғ«гғҮгӮЈгғігӮ°пјҲзҸҫй«ҳеі¶еұӢеӨ§йҳӘеә—пјүгҖҒж—§еҸӮе®®жҖҘиЎҢвҖҰвҖҰ

зө„еӢҫ欄(гҒҸгҒҝгҒ“гҒҶгӮүгӮ“)

гҖҖ

йӣІж–—гғ»йӣІиӮҳжңЁ(гҒҸгӮӮгҒЁгғ»гҒҸгӮӮгҒІгҒҳгҒҚ)

зҸҫеӯҳгҒҷгӮӢжңҖеҸӨгҒ®зө„зү©гҒҜгҖҒгҒ„гҒҶгҒҫгҒ§гӮӮгҒӘгҒҸжі•йҡҶеҜәгҒ®гҖҢйӣІж–—гғ»йӣІиӮҳжңЁгҖҚпјҲйӣІж–—ж ұпјүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮзө„зү©гҒҜгҖҒйҖҡеёёгҖҒж°ҙе№ігҒ«жҢәеҮәпјҲгҒҰгҒ„гҒ—гӮ…гҒӨпјүгҒ—гҒҹгҖҢиӮҳжңЁпјҲгҒІгҒҳгҒҚпјүгҖҚгҒЁгҖҒгҒқгҒ®дёҠгҒ«д№—гҒЈгҒҰж¬ЎгҒ®гҖҢиӮҳжңЁгҖҚгӮ„гҖҢдёёжЎҒпјҲгҒҢгӮ“гҒҺгӮҮгҒҶпјүгҖҚгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢвҖҰвҖҰ

йӣІж–—ж ұ(гҒҸгӮӮгҒЁгҒҚгӮҮгҒҶ)

гҖҖ

и”өз”°е‘Ёеҝ (гҒҸгӮүгҒҹгҒЎгҒӢгҒҹгҒ гҖҒ1895пҪһ1966)

еҲҶйӣўжҙҫе»әзҜүдјҡ гҒ® е ҖеҸЈжҚЁе·ұ гӮүгҒЁзҹҘгӮҠеҗҲгҒ„еҗҢдјҡгҒ«еҸӮеҠ гҖӮиЎЁзҸҫдё»зҫ© гҒӢгӮүгғўгғҖгғӢгӮәгғ гҒҫгҒ§е№…еәғгҒ„ж§ҳејҸгҒ®е»әзҜүгӮ’жүӢжҺӣгҒ‘гҒҹгҖӮеұұеҸЈзңҢиҗ©еёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮпјҲе…ғгҒҜгҖҒжөңеІЎе‘Ёеҝ пјүе·ҘжүӢеӯҰж ЎпјҲе·ҘеӯҰйҷўеӨ§еӯҰгҒ®еүҚиә«пјүеҚ’гҖӮжӣҪзҰ°дёӯжўқе»әзҜүдәӢеӢҷжүҖгҒӘгҒ©гӮ’вҖҰвҖҰ

гӮҜгғӘгӮўгӮ№гғҲгғјгғӘгғј(гҒҸгӮҠгҒӮгҒҷгҒЁгғјгӮҠгғј)

clerestorey windowгҖӮй«ҳзӘ“гҖӮжҳҺеұӨгҖӮе…ғгҒҜгҖҒж•ҷдјҡе ӮгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгҖҢиә«е»ҠгҖҚгҒ®еЈҒгҒ®жңҖдёҠйғЁгҒ«иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢзӘ“гҒ®еҲ—гҒ®гҒ“гҒЁгӮ’жҢҮгҒҷгҒҢгҖҒдёҖиҲ¬е»әзҜүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮеҗҢж§ҳгҒ®ж–№ејҸгҒ«гӮҲгӮӢжҺЎе…үзӘ“гҒ®йғЁеҲҶгӮӮгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«е‘јгҒ¶гҖӮж©ҹиғҪзҡ„гҒ«гҒҜвҖҰвҖҰ

еҲіжҠңиҹҮиӮЎ(гҒҸгӮҠгҒ¬гҒҚгҒӢгҒҲгӮӢгҒҫгҒҹ)

гҖҖ

жҰ‘зёҒгғ»жҰ‘жқҝ(гҒҸгӮҢгҒҲгӮ“гғ»гҒҸгӮҢгҒ„гҒҹ)

гҖҖ

гӮІгӮӘгғ«гӮ°гғ»гғҮгғ»гғ©гғ©гғігғҮ(гҒ’гҒҠгӮӢгҒҗгғ»гҒ§гғ»гӮүгӮүгӮ“гҒ§ Georg de Lalande 1872пҪһ1914)

зӢ¬еӣҪеҮәиә«гҒ®е»әзҜү家гҖӮж—Ҙжң¬гҒ§иЁӯиЁҲдәӢеӢҷжүҖгӮ’й–ӢиЁӯгҖӮж—Ҙжң¬гҒ«гғҰгғјгӮІгғігғҲгғ»гӮ·гғҘгғҶгӮЈгғјгғ«пјҲгӮўгғјгғ«гғ»гғҢгғјгғҙгӮ©гғјпјүж§ҳејҸгӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒ—гҒҹгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮзҸҫеӯҳгҒҷгӮӢдҪңе“ҒгҒҜгҖҒгғҲгғјгғһгӮ№йӮёпјҲйҮҚж–Ү/йўЁиҰӢй¶ҸгҒ®йӨЁпјүгҖҒж—§гғӯгӮ·гӮўй ҳдәӢйӨЁпјҲеҮҪйӨЁеёӮжҷҜиҰіеҪўжҲҗжҢҮвҖҰвҖҰ

еӨ–йҷЈ(гҒ’гҒҳгӮ“)

гҖҖ

й–“ж–—гғ»й–“ж–—жқҹ(гҒ‘гӮ“гҒЁгғ»гҒ‘гӮ“гҒЁгҒҘгҒӢ)

гҖҢе’Ңж§ҳгҖҚгҒ®е»әзү©гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒдёЎж–—ж ұй–“пјҲжҹұй–“пјүгҒ®гҖҢдёӯеӮҷпјҲгҒӘгҒӢгҒһгҒӘгҒҲпјүгҖҚгҒ«гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒдёҠйғЁгҒ«гҖҢй–“ж–—пјҲгҒ‘гӮ“гҒЁпјүгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҖҢж–—гҖҚгҒҢд»ҳгҒ„гҒҹгҖҢжқҹгҖҚгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгҖҢй–“ж–—жқҹпјҲгҒ‘гӮ“гҒЁгҒҘгҒӢпјүгҖҚгҒЁе‘јгҒ¶гҖӮ

гҖҢй–“ж–—гҖҚгҒЁгҒҜгҖҒгҖҢдёЎж–—ж ұгҒ®вҖҰвҖҰ

еҠҚе·ҙзҙӢ(гҒ‘гӮ“гҒЁгӮӮгҒҲгӮӮгӮ“)

гҖҖ

й–“йқўиЁҳжі•(гҒ‘гӮ“гӮҒгӮ“гҒҚгҒ»гҒҶ)

гҖҖ

гӮігғјгғҠгғјгӮ№гғҲгғјгғі(гҒ“гғјгҒӘгғјгҒҷгҒЁгғјгӮ“)

cornerstoneгҖӮгӮҜгӮ©гӮӨгғіпјҲд»ҸиӘһгҒ®йҡ…гҒ®ж„ҸгҒ§гҒӮгӮӢгӮігӮўгғігҒӢгӮүеҮәгҒҹиӘһпјүгҒЁгӮӮе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҖӮйҡ…зҹігҖӮз…үз“Ұз©Қ гҒҝгӮ„жҜ”ијғзҡ„е°ҸгҒ•гҒӘзҹігӮ’з©ҚгӮ“гҒ еЈҒдҪ“гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеҮәйҡ…йғЁеҲҶгҒ«йҡ…йғЁгҒ®иЈңеј·гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гӮ„гӮ„еӨ§гҒҚгӮҒгҒ®зҹігӮ’гҖҒиЎЁйқўгҒҢеӨ§е°ҸдәӨдә’гҒ«вҖҰвҖҰ

гӮігғјгғӢгӮ№(гҒ“гғјгҒ«гҒҷ)

corniceгҖӮгӮЁгғігӮҝгғ–гғ¬гғҒгғҘгӮў гҒ®жңҖдёҠйғЁгҒ®и»’гғ»еЈҒйқўгӮҲгӮҠзӘҒеҮәгҒ—гҒҹиЈ…йЈҫж°ҙе№іеёҜгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮдёҖиҲ¬гҒ«гҒҜеЈҒдҪ“гҒ®дёҠйғЁгҒ«йҷҗгӮүгҒҡгҖҒеҗ„еұӨгӮ’еҢәеҲҮгӮӢйғЁеҲҶгҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢиЈ…йЈҫзҡ„гҒӘж°ҙе№іеёҜгӮӮгҒҷгҒ№гҒҰгӮігғјгғӢгӮ№гҒЁе‘јгҒ¶гҖӮгҖҢиӣҮи…№гҖҚгҒЁиЁігҒ—гҖҢи»’иӣҮвҖҰвҖҰ

гӮҙгғјгғ«гғҮгғігғ»гғ©гғҶгӮЈгӮӘ(гҒ”гғјгӮӢгҒ§гӮ“гғ»гӮүгҒҰгҒғгҒҠ)

golden ratioгҖӮй»„йҮ‘жҜ”гҖӮ1пјҡ1.618033гҖӮз·ҡеҲҶпјЎпјўгӮ’зӮ№пјЈгҒ§еҶ…еҲҶгҒ—гҖҒпјЎпјЈпјҡпјўпјЈпјқпјЎпјўпјҡпјЎпјЈгҒЁгҒӘгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҖҒпјЎпјЈгҒЁпјўпјЈгҒ®жҜ”гӮ’й»„йҮ‘жҜ”гҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ

жңҖгӮӮз°ЎеҚҳгҒӘдҪңеӣіж–№жі•гҒҜж¬ЎгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮв‘ жӯЈж–№вҖҰвҖҰ

槓жқҶ(гҒ“гҒҶгҒӢгӮ“)

гҖҖ

ж јзӢӯй–“(гҒ“гҒҶгҒ–гҒҫ)

гҖҖ

ж§ӢжҲҗдё»зҫ©(гҒ“гҒҶгҒӣгҒ„гҒ—гӮ…гҒҺ)

constructivismгҖӮ第дёҖж¬Ўдё–з•ҢеӨ§жҲҰеҫҢгҖҒгӮҪгғҙгӮЈгӮЁгғҲгҒ§иҲҲгҒЈгҒҹйқ©ж–°зҡ„гҒӘиҠёиЎ“йҒӢеӢ•гҖӮC.гғһгғ¬гғјгғҙгӮЈгғҒгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰе§ӢгӮҒгӮүгӮҢгҒҹгҖҢгӮ·гғҘгғ—гғ¬гғһгғҶгӮЈгӮ№гғ гҖҚгӮ’еҹәзӣӨгҒЁгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒжӣҙгҒ«жҠҖиЎ“жҷӮд»ЈгҒ®и«ёжқЎд»¶гҒ«йҒ©еҗҲгҒҷгӮӢзҫҺиЎ“ж–ҮеҢ–гӮ’еұ•вҖҰвҖҰ

еҗ‘жӢқ(гҒ“гҒҶгҒҜгҒ„гҖҒгҒ”гҒҜгҒ„)

ж—Ҙжң¬гҒ®зӨҫеҜәе»әзҜүгҒҜгҖҒеҸӨгҒҸгҒҜгҒқгҒ®е№ійқўгҒҢз°ЎеҚҳгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒз«ӢйқўгҒ®жӯЈйқўгғ»иғҢйқўгӮӮеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒӘе§ҝгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢе№іе®үжҷӮд»ЈеүҚжңҹгҒ“гӮҚгҒӢгӮүгҖҒгҒҠгҒқгӮүгҒҸдҪҸе®…зі»гҒ®дҪҸиҰҒжұӮгҒӢгӮүгҒӢгҖҒзҘһзӨҫе»әзҜүгҒ®зҘӯзҘҖдёҠгҒ®йғҪеҗҲгҒҢеҪұйҹҝгҒ—гҒҹгҒ®гҒӢгҖҒзҘһзӨҫжң¬ж®ҝеүҚвҖҰвҖҰ

еӢҫ欄(гҒ“гҒҶгӮүгӮ“)

гҖҢеұұй–ҖгҖҚгҒ®дёҠеұӨгҒ®зёҒе‘ЁгӮҠгҒ«иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгҖҢеӢҫ欄гҖҚгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒе®ҹз”ЁгҒ«дҫӣгҒҷгӮӢй«ҳгҒ•гҒ®гӮӮгҒ®гӮӮгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒе®ҹз”ЁгӮ’йӣўгӮҢгҒҰгҖҒж„ҸеҢ дёҠгҒӢгӮүгҖҢеӢҫ欄гҖҚгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰгҖҒе»әзҜүгӮ’гҒҶгҒҫгҒҸгҒҫгҒЁгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸӨгҒҸгҒӢгӮүиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҖӮпјҲеұұеҸЈгҒ®гҖҢз‘ з’ғе…үеҜәдә”йҮҚеЎ”гҖҚгҒ®гӮҲвҖҰвҖҰ

иҷ№жўҒ(гҒ“гҒҶгӮҠгӮҮгҒҶ)

гҖҢдәҢйҮҚиҷ№жўҒејҸжһ¶ж§ӢгҖҚгҒ®е ҙеҗҲгҖҒдёӢгҒ®еӨ§гҒҚгҒ„ж–№гӮ’гҖҢеӨ§иҷ№жўҒгҖҚгҖҒдёҠгҒ®е°ҸгҒ•гҒ„ж–№гӮ’гҖҢдәҢйҮҚиҷ№жўҒгҖҚгҒЁе‘јгҒ¶гҖӮгҒҫгҒҹгҖҒеҜәйҷўе»әзҜүгҒ®гҖҢеӨ–йҷЈгҖҚгҒ®гҖҢжҹұгҖҚгӮ’зңҒгҒ„гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ«з”ЁгҒ„гӮӢжўҒгӮӮгҖҢеӨ§иҷ№жўҒгҖҚгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢгҖӮ

гҖҢз№Ӣиҷ№жўҒпјҲгҒӨгҒӘгҒҺгҒ“гҒҶгӮҠгӮҮгҒҶпјүгҖҚвҖҰвҖҰ

иҷ№жўҒиҹҮиӮЎ(гҒ“гҒҶгӮҠгӮҮгҒҶгҒӢгҒҲгӮӢгҒҫгҒҹ)

гҖҖ

иҷ№жўҒеӨ§з“¶жқҹ(гҒ“гҒҶгӮҠгӮҮгҒҶгҒҹгҒ„гҒёгҒ„гҒҘгҒӢ)

гҖҖ

е°ҸеЈҒ(гҒ“гҒӢгҒ№)

гҖҖ

еӣҪйҡӣж§ҳејҸ(гҒ“гҒҸгҒ•гҒ„гӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)

International styleгҖӮгӮӨгғігӮҝгғјгғҠгӮ·гғ§гғҠгғ«ж§ҳејҸгҖӮиҝ‘д»Је»әзҜүгҒ®еӨҡж§ҳгҒӘеӢ•еҗ‘гҒ®гҒҶгҒЎгҒ§гҖҒеҖӢдәәгӮ„ең°еҹҹгҒ®зү№ж®ҠжҖ§гӮ’и¶ҠгҒҲгҒҰгҖҒдё–з•Ңзҡ„гҒ«е…ұйҖҡгҒӘж§ҳејҸгҒёгҒЁеҗ‘гҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҖӮеҖӢгҖ…гҒ®е»әзҜү家гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгҒқгҒ®дё»ејөгӮ„дҪңйўЁгҒ«е№ҫвҖҰвҖҰ

и…°й«ҳжҳҺйҡңеӯҗ(гҒ“гҒ—гҒ гҒӢгҒӮгҒӢгҒ„гҒ—гӮҮгҒҶгҒҳ)

гҖҖ

гӮҙгӮ·гғғгӮҜж§ҳејҸ(гҒ”гҒ—гҒЈгҒҸгӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)

Gothic styleгҖӮгғӯгғһгғҚгӮ№гӮҜгҒЁгғ«гғҚгӮөгғігӮ№гҒ®дёӯй–“жҷӮжңҹгҒ®е»әзҜүж§ҳејҸгҖӮгҒқгҒ®ж§ӢжҲҗиҰҒзҙ гҒҜгҖҒгҖҢе°–й ӯеҪўгӮўгғјгғҒгғ»гғӘгғ– гғҙгӮ©гғјгғ«гғҲгғ»гғ•гғ©гӮӨгӮӨгғігӮ°гғҗгғғгғҲгғ¬гӮ№гҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®иҰҒзҙ иҮӘдҪ“гҒҜгӮҙгӮ·гғғгӮҜгҒ®зҷәжҳҺгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгӮҙгӮ·вҖҰвҖҰ

и…°й•·жҠј(гҒ“гҒ—гҒӘгҒ’гҒ—)

гҖҖ

еҫЎжүҖжЈҹй¬јжқҝ(гҒ”гҒ—гӮҮгӮҖгҒӯгҒҠгҒ«гҒ„гҒҹ)

гҖҖ

е°ҸеӨ©дә•(гҒ“гҒҰгӮ“гҒҳгӮҮгҒҶ)

дҪҷи«ҮгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҢе°ҸеӨ©дә•гҖҚгҒ®е‘јгҒіж–№гҒ«дјјгҒҹгӮӮгҒ®гҒЁгҒ—гҒҰгҖҢе°ҸеЈҒпјҲгҒ“гҒӢгҒ№пјүгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖгҒ„ж–№гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ®д»–гҖҒе»әзү©гҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҖҢе°ҸпјҲгҒ“пјүгҖҚгӮ’жҺҘй ӯиӘһгҒ«еҶ гҒҷгӮӢиЁҖи‘үгҒҜгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гҒӮгӮӢгҒ®гҒ§еҲ—иЁҳгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҖӮ

гҖҢе°Ҹз©ҙпјҲгҒ“гҒӮгҒӘпјүгҖҚгҖҒгҖҢе°ҸжқҝпјҲвҖҰвҖҰ

е°Ҹжһ—жӯЈзҙ№(гҒ“гҒ°гӮ„гҒ—гҒҫгҒ•гҒӨгҒҗгҖҒ1890пҪһ1980)

жҳҺжІ»жң«жңҹгҒӢгӮүжҳӯе’ҢеҲқжңҹгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҖҒе®ҳеәҒ営繕гҒ§жҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮжқұдә¬йғҪз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮе·ҘжүӢеӯҰж ЎпјҲзҸҫе·ҘеӯҰйҷўеӨ§еӯҰпјүеҚ’гҖӮиҒ–еҫіиЁҳеҝөзөөз”»йӨЁпјҲгӮігғігғҡдёҖзӯүжЎҲпјүиЁӯиЁҲиҖ…гҒЁгҒ—гҒҰзҹҘгӮүгӮҢгӮӢгҖӮеҶҶең°ж–ҮеӯҗйӮёгҖҒиӢҘ槻зӨјж¬ЎйғҺйӮёгҒӘгҒ©гҒ®дҪҸе®…дҪңе“ҒгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

е°Ҹй–“иҝ”гҒ—(гҒ“гҒҫгҒҢгҒҲгҒ—)

гҖҖ

гӮігғ©гғ (гҒ“гӮүгӮҖ)

columnгҖӮеҶҶжҹұгҖӮеҶҶеҪўж–ӯйқўгҒ®жҹұгҖӮеҸӨе»әзҜүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгғҷгғјгӮ№гғ»жҹұиә«гғ»жҹұй ӯгӮҲгӮҠгҒӘгӮҠгҖҒгҒ—гҒ°гҒ—гҒ°жҹұиә«гҒ«иҶЁгӮүгҒҝгӮ’жҢҒгҒӨгҖӮ

гӮігғӘгғігғҲејҸгӮӘгғјгғҖгғј(гҒ“гӮҠгӮ“гҒЁгҒ—гҒҚгҒҠгғјгҒ гғј)

Corinthian orderгҖӮ йҗҳзҠ¶гҒ®жҹұй ӯгӮ’жңүгҒ—гҖҒгҒқгҒ“гҒӢгӮүпјҳгҒӨгҒ®гҖҢгӮўгӮ«гғігӮөгӮ№гҖҚгҒ®иҢҺгҒҢиіӘзҙ гҒӘжёҰе·»иЈ…йЈҫгӮ’ж”ҜгҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«зӘҒгҒҚеҮәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮжҹұиә«гҒҜдёҖиҲ¬зҡ„гҒ« гғ•гғ«гғјгғҶгӮЈгғігӮ°пјҲжәқеҪ«гӮҠпјүгҒҢж–ҪгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

гӮігғӯгғӢгӮўгғ«ж§ҳејҸ(гҒ“гӮҚгҒ«гҒӮгӮӢгӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)

Colonial styleгҖӮжӨҚж°‘ең°ж§ҳејҸгҖӮ17пҪһ18дё–зҙҖгҒ«гҖҒгӮӨгӮ®гғӘгӮ№гғ»гӮ№гғҡгӮӨгғігғ»гӮӘгғ©гғігғҖгҒӘгҒ©гҒ®жӨҚж°‘ең°гҒ§иЎҢгӮҸгӮҢгҒҹе»әзҜүгӮ„е·ҘиҠёгҒ®ж§ҳејҸгҖӮзү№гҒ«гҖҒзұіеӣҪгҒ®жӨҚж°‘ең°жҷӮд»ЈгҒ®е»әзҜүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиЁҖгӮҸгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒиӢұеӣҪгҒ®еҸӨе…ёдё»зҫ©ж§ҳејҸгӮ’вҖҰвҖҰ

йҮ‘еүӣз•ҢжӣјиҚјзҫ…(гҒ“гӮ“гҒ”гҒҶгҒӢгҒ„гҒҫгӮ“гҒ гӮү)

гҖҖ

жЁ©ж®ҝ(гҒ”гӮ“гҒ§гӮ“)

гҖҖ

йҮ‘е Ӯ(гҒ“гӮ“гҒ©гҒҶ)

ж—Ҙжң¬жңҖеҸӨгҒ®гҖҢйҮ‘е ӮгҖҚгҒҜгҖҒиҒ–еҫіе®—гғ»з·Ҹжң¬еұұгҖҢжі•йҡҶеҜәгҖҚгҒ®гҒқгӮҢгҒ§гҖҒж—Ҙжң¬жңҖеӨ§гҒҜгҖҒиҸҜеҺіе®—гғ»еӨ§жң¬еұұгҖҢжқұеӨ§еҜәгҖҚгҒ®гҖҢеӨ§д»Ҹж®ҝгҖҚпјҲжӯЈејҸгҒ«гҒҜгҖҢйҮ‘е ӮгҖҚгҒЁз§°гҒҷгӮӢпјүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

жі•зӣёе®—гғ»еӨ§жң¬еұұгҖҢиҲҲзҰҸеҜәгҖҚгҒ«гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®еәҰгҖҢдёӯйҮ‘е ӮгҖҚгҒЁгҖҢжқұйҮ‘е ӮвҖҰвҖҰ

гӮігғігғқгӮёгғғгғҲејҸгӮӘгғјгғҖгғј(гҒ“гӮ“гҒҪгҒҳгҒЈгҒЁгҒ—гҒҚгҒҠгғјгҒ гғј)

Composite orderгҖӮгҖҢж··еңЁејҸгҖҚгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҖҒгҖҢгғӯгғјгғһејҸгӮӘгғјгғҖгғјгҖҚгҒЁгӮӮгҒ„гҒҶгҖӮжҹұй ӯгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгӮӨгӮӘгғӢгӮўејҸгҒ®йЎ•и‘—гҒӘжёҰе·»иЈ…йЈҫгҒЁгӮігғӘгғігғҲејҸгҒ®гӮўгӮ«гғігӮөгӮ№гҒЁгӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҹгҖҒжңҖгӮӮиЈ…йЈҫзҡ„гҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжҹұиә«гҒҜ гғ•гғ«гғјвҖҰвҖҰ

гҒ•гҖңгҒқ

еқӮеҖүжә–дёү(гҒ•гҒӢгҒҸгӮүгҒҳгӮ…гӮ“гҒһгҒҶгҖҒ1901пҪһ1969)

гғ«гғ»гӮігғ«гғ“гғҘгӮёгӮ§ гҒ«её«дәӢгҒ—гҖҒгғўгғҖгғӢгӮәгғ е»әзҜүгӮ’е®ҹи·өгҖӮйғҪеёӮгҒ®гӮҝгғјгғҹгғҠгғ«й–ӢзҷәгҒӢгӮү家具гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ«иҮігӮӢгҒҫгҒ§е№…еәғгҒҸжҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮеІҗйҳңзңҢзҫҪеі¶еёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰж–ҮеӯҰйғЁзҫҺеӯҰзҫҺиЎ“еҸІеӯҰ科еҚ’гҖӮжёЎд»ҸгҒ—гғ‘гғӘе·ҘжҘӯеӨ§еӯҰгҒ§е°ұеӯҰгҒҷвҖҰвҖҰ

жЎңдә•е°ҸеӨӘйғҺ(гҒ•гҒҸгӮүгҒ„гҒ“гҒҹгӮҚгҒҶгҖҒ1870пҪһ1953)

ж—Ҙжң¬еҲқгҒ®иӢұеӣҪзҺӢз«Ӣе»әзҜү家еҚ”дјҡе»әзҜүеЈ«гҖӮжқұдә¬йғҪз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮгғӯгғігғүгғіеӨ§еӯҰе»әзҜү家еҚ’гҖӮжө·и»ҚжҠҖеё«гӮ’зөҢгҒҰдёүиҸұең°жүҖгҒ«е…ҘзӨҫгҖҒдёёгҒ®еҶ…гғ“гӮёгғҚгӮ№иЎ—е»әиЁӯгҒ«жҗәгӮҸгӮҠгҖҒеҫҢгҒ«зӢ¬з«ӢгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒж—§е‘үйҺ®е®ҲеәңеҸёд»Өй•·е®ҳе®ҳиҲҺпјҲе…ҘиҲ№еұұиЁҳеҝөйӨЁпјүгҖҒжқұжҙӢж–Үеә«гҖҒвҖҰвҖҰ

笹е·қж…ҺдёҖ(гҒ•гҒ•гҒҢгӮҸгҒ—гӮ“гҒ„гҒЎгҖҒ1889пҪһ1937)

ж—©зЁІз”°еӨ§еӯҰзҗҶе·ҘеӯҰйғЁе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮе»әзҜүйғЁжҠҖеё«гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒйҳӘзҘһй–“гҒ«зү№иүІгҒ®гҒӮгӮӢдҪҸе®…дҪңе“ҒгӮ’ж®ӢгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒе°ҸеҮәжҘўйҮҚгӮ„еҜҢжң¬еҒҘеҗүгӮүзҫҺ術家гҒЁгӮӮдәӨжөҒгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒеҸӨзҫҺиЎ“и’җйӣҶ家гҒЁгҒ—гҒҰгӮӮй«ҳеҗҚгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒеІёжң¬з“Ұз”әйӮёгҒҢзҸҫеӯҳгҒҷгӮӢгҖӮ

笹繰(гҒ•гҒ•гҒҗгӮҠ)

йЈӣйіҘгғ»еҘҲиүҜжҷӮд»ЈгҒ®гҖҢе’Ңж§ҳгҖҚгӮ„гҖҢзҰ…е®—ж§ҳгҖҚгҒ«иҰӢгӮүгӮҢгӮӢзҙ°йғЁж„ҸеҢ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҢиӮҳжңЁгҖҚгҒ®дёҠгҒ«д№—гӮӢгҖҒжүӢеүҚгҒЁжүӢе…ҲгҒ®гҖҢж–—гҖҚгҒ®й–“гҒ®гҖҒгҒқгҒ®дёҠз«ҜгӮ’гҖҒиҰӢйҷ„гҒҢгҖҢ笹гҒ®и‘үгҖҚгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҪўгҒ«гҖҒж–ңгӮҒгҒ«жҠүгҒЈгҒҰиҰӢгҒӣгӮӢгҖҒз№Ҡзҙ°гҒӘзҙ°е·ҘгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮиӮҳгӮ’ејөгҒЈгҒҰжҢҒвҖҰвҖҰ

жҢҮйҙЁеұ…(гҒ•гҒ—гҒҢгӮӮгҒ„)

гҖҖ

жҢҮж•·еұ…(гҒ•гҒ—гҒҳгҒҚгҒ„)

гҖҖ

жҢҝиӮҳжңЁ(гҒ•гҒ—гҒІгҒҳгҒҚ)

жқұеӨ§еҜәеҚ—еӨ§й–ҖгҒ®ж–ӯйқўеӣігӮ’гӮҲгҒҸиҰӢгӮӢгҒЁгҖҒгҖҢжҹұгҖҚгҒ«еӯ”гӮ’з©ҝпјҲгҒҶгҒҢпјүгҒЎжҢҝгҒ—иҫјгҒҫгӮҢгҒҹгҖҢжҢҝиӮҳжңЁгҖҚгҒ®дёҠгҒ«гҖҢж–—гҖҚгӮ’жҚ®гҒҲгҖҒгҒқгҒ®дёҠгҒ«гҖҢжҹұгҖҚгӮ’иІ«йҖҡгҒ—гҒҰдјёгҒігҒҰгҒҸгӮӢгҖҢиӮҳжңЁгҖҚгҒ®ж©ҹиғҪгӮ’е…јгҒӯгҒҹгҖҢйҖҡиІ«пјҲгҒЁгҒҠгҒ—гҒ¬гҒҚпјүгҖҚгӮ’д№—гҒӣгҖҒеҫҗгҖ…гҒ«гҖҢж–—гҖҚгҒ®вҖҰвҖҰ

жү йҰ–(гҒ•гҒҷ)

еұӢж №гӮ’ж§ӢжҲҗгҒҷгӮӢе°ҸеұӢзө„гҒ®дёҖгҒ§гҖҒгҖҢж•·жЎҒпјҲиҷ№жўҒпјүгҖҚгҒЁзҷ»жўҒгҒ§гҒӮгӮӢдәҢжң¬гҒ®гҖҢеҗҲжҺҢпјҲжү йҰ–з«ҝпјүгҖҚгҒЁгҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгӮӢдәҢзӯүиҫәдёүи§’еҪўгҒ®еҚҳзҙ”гҒӘгғҲгғ©гӮ№еҪўејҸгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’гҒ„гҒҶгҖӮгҖҢж•·жЎҒгҖҚгҒ«гҖҢжү йҰ–з«ҝгҖҚгҒ®е…Ҳз«ҜгӮ’гҖҒж–Үеӯ—йҖҡгӮҠгҖҢжү гҒҷпјҲжҢҝгҒҷпјүгҖҚгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—вҖҰвҖҰ

жү йҰ–з«ҝгғ»жү йҰ–жқҹ(гҒ•гҒҷгҒ–гҒҠгғ»гҒ•гҒҷгҒҘгҒӢ)

гҖҖ

дҪҗз«Ӣдёғж¬ЎйғҺ(гҒ•гҒҹгҒЎгҒ—гҒЎгҒҳгӮҚгҒҶгҖҒ1856пҪһ1922)

й«ҳжқҫеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮе·ҘйғЁеӨ§еӯҰйҖ 家еӯҰ科第1жңҹеҚ’гҖӮе·ҘйғЁзңҒгғ»жө·и»ҚзңҒгғ»и—Өз”°зө„гғ»йҖ“дҝЎзңҒгғ»ж—Ҙжң¬йғөиҲ№гҒ«жүҖеұһгҖӮе·ҘжүӢеӯҰж ЎпјҲзҸҫе·ҘеӯҰйҷўеӨ§еӯҰпјүйҖ 家еӯҰ科ж•ҷе“ЎгӮ’еӢҷгӮҒгӮӢгҖӮзҸҫеӯҳгҒҷгӮӢдҪңе“ҒгҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҒҢгҖҒж—Ҙжң¬ж°ҙжә–еҺҹзӮ№жЁҷеә«пјҲйҮҚж–ҮгҖҒзҸҫеңЁгӮӮе…¬зҡ„е»әйҖ зү©гҒЁвҖҰвҖҰ

дҪҗи—ӨеҠҹдёҖ(гҒ•гҒЁгҒҶгҒ“гҒҶгҒ„гҒЎгҖҒ1878пҪһ1941)

ж—©зЁІз”°еӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科гҒ®еүөе§ӢиҖ…гҖӮж ғжңЁзңҢз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·ҘеӯҰйғЁе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮжҲ‘гҒҢеӣҪгҒ®е»әзҜүеӯҰдјҡгҒ®йҮҚйҺ®гҒЁгҒ—гҒҰжҙ»иәҚгҖҒж•°еӨҡгҒҸгҒ®дҪңе“ҒгӮ’ж®ӢгҒҷгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒе®®еҹҺзңҢеәҒиҲҺгҖҒж ғжңЁзңҢеәҒиҲҺгҖҒж»ӢиіҖзңҢеәҒиҲҺгҖҒж—ҘжҜ”и°·е…¬дјҡе ӮгҖҒж—©зЁІз”°еӨ§еӯҰеӨ§йҡҲвҖҰвҖҰ

дҪҗи—ӨжӯҰеӨ«(гҒ•гҒЁгҒҶгҒҹгҒ‘гҒҠгҖҒ1899пҪһ1972)

е»әзҜүйҹійҹҝеӯҰгҒ®е…Ҳй§ҶиҖ…гҒ§гҖҒгӮӘгғјгғҮгӮЈгғҲгғӘгӮўгғ иЁӯиЁҲгҒ®з¬¬дёҖдәәиҖ…гҖӮеҗҚеҸӨеұӢеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮж—©зЁІз”°еӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮдҪҗи—ӨеҠҹдёҖгҒ«её«дәӢгҖӮж—Ҙе…үжқұз…§е®®гҒ®жң¬ең°е ӮгҒ§иө·гҒ“гӮӢгҖҢйіҙйҫҚгҖҚгҒ®зҸҫиұЎгӮ’科еӯҰзҡ„гҒ«и§ЈжҳҺгҒҷгӮӢгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒж—©зЁІз”°еӨ§еӯҰеӨ§йҡҲиЁҳеҝөи¬ӣе ӮвҖҰвҖҰ

дҪҗйҮҺеҲ©еҷЁ(гҒ•гҒ®гҒЁгҒ—гҒӢгҒҹгҖҒ1880пҪһ1956)

ж—Ҙжң¬гҒ®ж§ӢйҖ еӯҰгҒ®зҷәеұ•гҒ«еӨҡеӨ§гҒӘиІўзҢ®гӮ’жһңгҒҹгҒҷгҖӮеұұеҪўзңҢеҮәиә«гҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮй–ўжқұеӨ§йңҮзҒҪеҫҢгҒ®йғҪеёӮеҫ©иҲҲгҖҒйғҪеёӮиЁҲз”»гҒ«еҫ“дәӢгҖӮеӣҪжҠҖйӨЁгҖҒжқұдә¬й§…гҖҒеҫ©иҲҲе°ҸеӯҰж Ўе»әзҜүеӨҡж•°гҖҒзҘһеҘҲе·қзңҢеәҒиҲҺгҖҒеӯҰеЈ«дјҡйӨЁгҒӘгҒ©гҒ®ж§ӢйҖ иЁӯиЁҲгӮ’жӢ…еҪ“гҖӮ

йҜ–е°»(гҒ•гҒ°гҒҳгӮҠ)

гҖҖ

зҡҝж–—(гҒ•гӮүгҒЁ)

гҖҖ

жЎҹе”җжҲё(гҒ•гӮ“гҒӢгӮүгҒ©)

гҖҢжЈ§е”җжҲёгҖҚгҒҢжёЎжқҘгҒҷгӮӢйҡҸеҲҶгҒЁд»ҘеүҚгҖҒгҒҷгҒ§гҒ«еҘҲиүҜжҷӮд»ЈгҒӢгӮүгҖҒе№…гҒ®зӢӯгҒ„з«ӘзҫҪзӣ®ејөгӮҠгӮ’иЈҸгҒ®жЈ§гҒ§жӯўгӮҒгӮӢгҖҒзүҮйқўејөгӮҠгҒ®гҖҢжқҝжЈ§жҲёпјҲгҒ„гҒҹгҒ•гӮ“гҒЁпјүгҖҚгҒҢеӨҡгҒҸдҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮе№іе®үжҷӮд»ЈеҫҢжңҹгҒ®е№ізӯүйҷўйііеҮ°е ӮгҒ®гӮӮгҒ®гҒҜдёЎйқўејөгӮҠгҒ®з«ӢжҙҫгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§вҖҰвҖҰ

дёүеҚҒз•ӘзҘһе Ӯ(гҒ•гӮ“гҒҳгӮ…гҒҶгҒ°гӮ“гҒ—гӮ“гҒ©гҒҶ)

гҖҖ

гӮёгӮ§гғјгғ гӮ№гғ»гӮ¬гғјгғҮгӮЈгғҠгғј(гҒҳгҒҮгғјгӮҖгҒҷгғ»гҒҢгғјгҒ§гҒғгҒӘгғј James McDonald Gardiner 1857пҪһ1925)

зұіеӣҪдәәе»әзҜү家гғ»ж•ҷиӮІе®¶гҖӮзұіеӣҪгӮ»гғігғҲгғ«гӮӨгӮ№з”ҹгҒҫгӮҢгҖӮгғҸгғјгғҗгғјгғүеӨ§еӯҰдёӯйҖҖгҖӮпјҲжң¬ж јзҡ„гҒӘе»әзҜүж•ҷиӮІгҒҜеҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгӮӢпјүзұіеӣҪиҒ–е…¬дјҡдјқйҒ“еұҖгҒӢгӮүзҜүең°гҒ®з«Ӣж•ҷеӯҰж ЎгҒёгҒ®жҙҫйҒЈгҒҢжұәе®ҡгҒ—гҖҒз«Ӣж•ҷеӯҰж ЎеҲқд»Јж Ўй•·гҒЁгҒӘгӮӢгҖӮж Ўй•·йҖҖд»»еҫҢгҖҒжң¬вҖҰвҖҰ

ең°еҶҶйЈӣи§’(гҒҳгҒҲгӮ“гҒІгҒӢгҒҸ)

е№іе®үжҷӮд»Јд»ҘйҷҚгҒ®гҖҢе’Ңж§ҳгҖҚгҒ®еҹәжң¬гҒҜгҖҒдёЎж–№гҒЁгӮӮи§’жқҗгӮ’з”ЁгҒ„гҖҒгҖҢең°и§’йЈӣи§’гҖҚгҒЁеӨүеҢ–гҒҷгӮӢгҖӮеҸӘгҖҒеҸӨд»ЈгҒ®еҪўејҸгӮ’жҺЎз”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒе®Өз”әжҷӮд»ЈгҒ«гӮӮгҒқгҒ®йҒ•дҫӢгҒҜгҒӮгӮӢгҖӮгҖҢең°еҶҶйЈӣи§’гҖҚгҒҢз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜгҖҒеҘҲиүҜжҷӮд»ЈгҒ®гӮӮгҒ®гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒи–¬вҖҰвҖҰ

ж•·еұ…(гҒ—гҒҚгҒ„)

гҖҖ

иҢӮеә„дә”йғҺ(гҒ—гҒ’гҒ—гӮҮгҒҶгҒ”гӮҚгҒҶгҖҒ1863пҪһ1913)

жҳҺжІ»жҷӮд»ЈгҒ«й–ўиҘҝгҒ§жҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҒ§гҖҒй–ўиҘҝгҒ®е»әзҜүиЁӯиЁҲдәӢеӢҷжүҖгҒ®иҚүеҲҶгҒ‘зҡ„гҒӘеӯҳеңЁгҖӮй•·еҙҺзңҢз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰйҖ 家еӯҰ科е°Ӯ科еҚ’гҒ®еҫҢгҖҒе°јеҙҺзҙЎзёҫжҠҖеё«гҒЁгҒ—гҒҰе·Ҙе ҙзҸҫе ҙгӮ’еӨҡгҒҸжүӢжҺӣгҒ‘гӮӢгҖӮеӨ§йҳӘгҒ«иҢӮе»әзҜүдәӢеӢҷжүҖгӮ’й–ӢиЁӯгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒе°јеҙҺвҖҰвҖҰ

з№ҒеһӮжңЁ(гҒ—гҒ’гҒ гӮӢгҒҚ)

гҖҢз№ҒеһӮжңЁгҖҚгҒҜгҖҒгҒӮгӮӢзЁӢеәҰж јејҸгӮ’гӮӮгҒЈгҒҹе»әзү©гҒ«з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒж јејҸгӮ’дёӢгҒ’гӮӢе ҙеҗҲгҖҒжҲ–гҒ„гҒҜдҪҸе®…зі»гҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒеһӮжңЁгҒ®гғ”гғғгғҒгӮ’еәғгҒ’гӮӢеӮҫеҗ‘гҒ«гҒӮгӮҠгҖҒжҳҺгҒҚгҒ®еӨ§гҒҚгҒ„гӮӮгҒ®гӮ’гҖҢз–ҺеһӮжңЁпјҲгҒҫгҒ°гӮүгҒ гӮӢгҒҚпјүгҖҚгҒЁгҒ„гҒ„гҖҒгҒ•гӮүгҒ«жҳҺгҒҚгӮ’еәғгҒ’вҖҰвҖҰ

йҢЈи‘ә(гҒ—гҒ“гӮҚгҒ¶гҒҚ)

гҖҖ

зҚ…еӯҗеҸЈ(гҒ—гҒ—гҒҗгҒЎ)

е„ҖејҸгҒ«дҪҝгӮҸгӮҢгӮӢгҖҢй¬јйқўгҖҚгӮ„гҖҢй¬јжқҝгғ»й¬јз“ҰгҖҚгҒҢжҠҪиұЎеҢ–гҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒҢгҖҒгҖҢзҚ…еӯҗеҸЈгҖҚгҒ®еҗҚз§°гҒ®з”ұжқҘгҒҜдёҚжҳҺгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮжұҹжҲёжҷӮд»ЈгҒ«гҖҢзҚ…еӯҗеҸЈгҖҚгӮ’дҪҝгҒЈгҒҹжЈҹгӮ’гҖҢеҫЎжүҖжЈҹгҖҚгҒЁе‘јгӮ“гҒ гӮүгҒ—гҒҸгҖҒгҖҢзҚ…еӯҗеҸЈгҖҚгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гӮ’гҖҢеҫЎжүҖжЈҹй¬јжқҝвҖҰвҖҰ

зҚ…еӯҗйј»(гҒ—гҒ—гҒ°гҒӘ)

гҖҖ

дёӢең°зӘ“(гҒ—гҒҹгҒҳгҒҫгҒ©)

гҖҖ

ең°еһӮжңЁ(гҒҳгҒ гӮӢгҒҚ)

гҖҖ

дёғе®қжұ (гҒ—гҒЈгҒҪгҒҶгҒ„гҒ‘)

гҖҖ

йҺ¬(гҒ—гҒ®гҒҺ)

гҖҖ

еӣӣеҚҠж•·(гҒ—гҒҜгӮ“гҒҳгҒҚ)

гҖҢеӣӣеҚҠж•·гҖҚгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еӣӣеҚҒдә”еәҰгҒ«жҢҜгӮүгҒҡгҖҒе»әзү©гҒЁе№іиЎҢгҒ«зўҒзӣӨгҒ®зӣ®гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«ж•·гҒҸе ҙеҗҲгҒҜгҖҢзўҒзӣӨж•·пјҲгҒ”гҒ°гӮ“гҒҳгҒҚпјүгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ

ж–№еҪўгҒҫгҒҹгҒҜзҹ©еҪўгҒ®еҲҮзҹігӮ„ж•·з“ҰгӮ’дҪҝгҒ„гҖҒдёҖж–№еҗ‘гҒҜзӣ®ең°гӮ’йҖҡгҒ—гҖҒгҒ“гӮҢгҒЁзҹ©жүӢж–№еҗ‘гҒ®зӣ®ең°гҒҜдәӨдә’гҒ«йҖҡгҒ—гҒҹгӮӮвҖҰвҖҰ

ең°иҰҶй•·жҠј(гҒҳгҒөгҒҸгҒӘгҒ’гҒ—)

гҖҖ

жё…ж°ҙиӢұдәҢ(гҒ—гҒҝгҒҡгҒҲгҒ„гҒҳгҖҒ1895пҪһ1964)

зҘһжҲёеёӮеҶ…гҒ«еӨҡгҒҸгҒ®дҪңе“ҒгӮ’ж®ӢгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮе…өеә«зңҢз”ҹгҒҫгӮҢгҖҒжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·ҘеӯҰйғЁе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮгғүгӮӨгғ„ иЎЁзҸҫдё»зҫ© гӮ’е§ӢгӮҒгҖҒгӮўгғјгғ«гғҮгӮігғ»еӣҪйҡӣдё»зҫ©пјҡгғӯгӮ·гӮў ж§ӢжҲҗдё»зҫ© гҒӘгҒ©еӨҡеҪ©гҒӘж§ҳејҸгӮ’жҠҳиЎ·гҒ—гҖҒйҳӘзҘһй–“гҒ®гғўгғҖгғӢгӮәгғ гҒ«еҪ©гӮ’ж·»гҒҲгҒҹвҖҰвҖҰ

йҢ«жқ–еҪ«(гҒ—гӮғгҒҸгҒҳгӮҮгҒҶгҒјгӮҠ)

гҖҖ

гӮёгғЈгӮігғ“гӮўгғіж§ҳејҸ(гҒҳгӮғгҒ“гҒігҒӮгӮ“гӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)

Jacobean styleгҖӮиӢұеӣҪгӮёгӮ§гғјгғ гӮ№1дё–гҒ®жІ»дё–пјҲ1603пҪһ1625пјүгҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгҒҹе»әзҜүгғ»е·ҘиҠёгҒ®ж§ҳејҸгҖӮеһӮзӣҙејҸгӮҙгӮ·гғғгӮҜгҒ®гғўгғҶгӮЈгғјгғ•гҒЁгҖҒгҒ„гҒ•гҒ•гҒӢжҝ«з”ЁгҒҺгҒҝгҒ®еҸӨе…ёзҡ„иЈ…йЈҫгҒ®ж··еңЁгҒ«зү№еҫҙгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

е…ҲиЎҢгҒҷгӮӢ гӮЁгғӘвҖҰвҖҰ

гӮ·гғЈгғ•гғҲ(гҒ—гӮғгҒөгҒЁ)

shaftгҖӮжҹұиә«

дё»ж®ҝйҖ (гҒ—гӮ…гҒ§гӮ“гҒҘгҒҸгӮҠ)

е№іе®үжҷӮд»ЈгҒ®гҖҢеҜқж®ҝйҖ гҖҚгҒ§гҒҜгҖҒгҖҢеҜқж®ҝгҖҚгҒ®д»–гҖҢеҜҫгҒ®еұӢгҖҚгҖҢйҮЈж®ҝгҖҚгҒӘгҒ©гҖҒе®ӨгҒ®ж§ӢжҲҗгҒҜгҖҢжҜҚеұӢгғ»еәҮгҖҚгӮ’еҹәжң¬гҒЁгҒҷгӮӢеҚҳзҙ”гҒӘе»әзү©гӮ’гҖҒеәғеӨ§гҒӘж•·ең°гҒ«й…ҚзҪ®гҒ—гҒҰгҖҒгҒқгӮҢгӮүгӮ’гҖҢжёЎе»ҠгҖҚгҒ§гҒӨгҒӘгҒҗеҪўејҸгӮ’гҒЁгҒЈгҒҹгҖӮдёҖж–№гҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ«е…ҘгӮҠзҷ»е ҙгҒҷгӮӢгҖҢвҖҰвҖҰ

гӮ·гғҘгғ—гғ¬гғһгғҶгӮЈгӮ№гғ (гҒ—гӮ…гҒ·гӮҢгҒҫгҒҰгҒғгҒҷгӮҖ)

suprД“matismeгҖӮзө¶еҜҫдё»зҫ©гҖӮ1913е№ҙгҖҒгғӯгӮ·гӮўгҒ®C.гғһгғ¬гғјгғҙгӮЈгғҒгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰе”ұгҒҲгӮүгӮҢгҒҹдё»зҫ©гҖӮзөөз”»гҒӢгӮүж–ҮеӯҰзҡ„гғ»иЁҳиҝ°зҡ„иҰҒзҙ гӮ’жҺ’йҷӨгҒ—гҒҰгҖҒзҙ”зІӢгҒ§зө¶еҜҫзҡ„гҒӘж„ҹжғ…гӮ’иЎЁзҸҫгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҖӮгҒ“гҒ®жҠҪиұЎзҫҺиЎ“гҒёгҒ®еӢ•еҗ‘гҒҜгҖҒвҖҰвҖҰ

й ҲејҘеЈҮ(гҒ—гӮ…гҒҝгҒ гӮ“)

дёҠд»ЈгҒ®гҖҢй ҲејҘеЈҮгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒгҖҢи–¬её«еҜәйҮ‘е ӮгҖҚеҶ…гҒ®зҷҪеӨ§зҗҶзҹігҒ®гӮӮгҒ®гӮ„гҖҒгҖҢе”җжӢӣжҸҗеҜәйҮ‘е ӮгҖҚеҶ…гҒ®иҠұеҙ—еІ©еЈҮдёҠз©Қж јзӢӯй–“пјҲгҒ“гҒҶгҒ–гҒҫпјүе…ҘгӮҠгҒ®гӮӮгҒ®гҖҒгҒқгҒ—гҒҰжңЁйҖ гҒ§гҒҜгҖҢжқұеӨ§еҜәжі•иҸҜе ӮгҖҚеҶ…гҒ®е…«и§’дәҢйҮҚгҒ®гӮӮгҒ®гҒҢгӮҲгҒҸзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

е№іе®үвҖҰвҖҰ

гӮёгғ§гғјгӮёгӮўгғіж§ҳејҸ(гҒҳгӮҮгғјгҒҳгҒӮгӮ“гӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)

Georgian styleгҖӮиӢұеӣҪгҒ§гҖҒ18дё–зҙҖгҒӢгӮү19дё–зҙҖдёӯй ғгҒ«еҚідҪҚгҒ—гҒҹгҖҒгӮёгғ§гғјгӮёпј‘дё–гҒӢгӮүпј”дё–гҒҫгҒ§гҒ®жҷӮд»ЈгҒ«жөҒиЎҢгҒ—гҒҹе»әзҜүгҒЁе®¶е…·гҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғіж§ҳејҸгҖӮгҒқгҒ®зү№еҫҙгҒҜгҖҒгғҗгғӯгғғгӮҜж§ҳејҸ гӮ„ гғӯгӮігӮіж§ҳејҸ гҒ«иҝ‘гҒ—гҒҸгҖҒжҙ—з·ҙгҒ•гӮҢвҖҰвҖҰ

жӣёйҷўйҖ (гҒ—гӮҮгҒ„гӮ“гҒҘгҒҸгӮҠ)

гҖҢеҜқж®ҝйҖ гҖҚгҒӢгӮүгҖҢжӣёйҷўйҖ гҖҚгҒёгҒ®з§»иЎҢгҒ«гҒҜгҖҒй•·гҒ„жҷӮй–“гҒ®зөҢйҒҺгӮ’иҰҒгҒ—гҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘеҪўејҸдёҠгҒ®жЁЎзҙўгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒдә’гҒ„гҒ«еҪұйҹҝгҒ—еҗҲгҒ„гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгҖҢеәҠеҗҢжҷӮдёҰиЎҢзҡ„гҒ«йҖІиЎҢгҒ—гҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮд»ҘеүҚгҒҜгҖҒгҖҢжӯҰ家йҖ гҖҚгӮ„гҖҢдё»ж®ҝйҖ гҖҚгҒЁз§°гҒ•гӮҢгӮӢвҖҰвҖҰ

жӣёйҷўзӘ“(гҒ—гӮҮгҒ„гӮ“гҒҫгҒ©)

е®ҡиҰҸзӯӢ(гҒҳгӮҮгҒҶгҒҺгҒҷгҒҳ)

дёҠж®өгҒ®й–“(гҒҳгӮҮгҒҶгҒ гӮ“гҒ®гҒҫ)

жӯЈе Ӯ(гҒ—гӮҮгҒҶгҒ©гҒҶ)

жө„еңҹеәӯең’(гҒҳгӮҮгҒҶгҒ©гҒҰгҒ„гҒҲгӮ“)

е№іе®үжҷӮд»ЈгҒ®дёӯи‘үгҒ«гҖҢжө„еңҹпјҲејҸпјүеәӯең’гҖҚгҒҢзҷәз”ҹгҒҷгӮӢгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ®дёӯи‘үгҒ®зҰ…е®—зі»гҒ®еәӯең’гҒҢйҖ гӮүгӮҢе§ӢгӮҒгӮӢгҒҫгҒ§гҒ®й–“гҖҒгҒ“гҒ®ең°жіүеҪўејҸгҒҢз¶ҷз¶ҡгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҢжң«жі•жҖқжғігҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиӢҘе№Іиҝ°гҒ№гҒҰгҒҠгҒҸгҖӮдјқж•ҷеӨ§её«жңҖжҫ„гҒҜгҖҢжң«жі•зҮҲжҳҺиЁҳгҖҚгҒ«вҖҰвҖҰ

иҸ–и’ІжЎҒ(гҒ—гӮҮгҒҶгҒ¶гҒ’гҒҹ)

гӮёгғ§гӮөгӮӨгӮўгғ»гӮігғігғүгғ«(гҒҳгӮҮгҒ•гҒ„гҒӮгғ»гҒ“гӮ“гҒ©гӮӢ Josiah Conder 1852пҪһ1920)

иҝ‘д»ЈеҢ–гҒ«еҗ‘гҒ‘гҖҒжҳҺжІ»ж”ҝеәңгҒҢиҝҺгҒҲгҒҹгҒҠйӣҮгҒ„еӨ–еӣҪдәәгҖӮе·ҘйғЁзңҒе·ҘдҪңеұҖжҠҖиЎ“е®ҳгҖӮ

ж—Ҙжң¬дәәе»әзҜүеҢ–гҒ®иӮІжҲҗгҒ«еҠӘгӮҒгҒҹгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒдёҠйҮҺеҚҡзү©йӨЁгҖҒй№ҝйіҙйӨЁгҖҒгғӢгӮігғ©гӮӨиҒ–е ӮгҖҒдёүиҸұдёҖеҸ·йӨЁгҖҒж№Ҝеі¶еІ©еҙҺйӮёгҖҒдёүдә•еҖ¶жҘҪйғЁгҒӘгҒ©гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гӮёгғ§гғігғ»гғҗгғігғ»гӮҰгӮЈгғ»гғҗгғјгӮ¬гғҹдәҢвҖ•(гҒҳгӮҮгӮ“гғ»гҒ°гӮ“гғ»гҒҶгҒғгғ»гҒ°гғјгҒҢгҒҝгҒ«гғј John van Wie Bergamini 1888пҪһ1975)

зұіеӣҪдәәгғҹгғғгӮ·гғ§гғізі»гҒ®е»әзҜү家гҖӮй–ўжқұеӨ§йңҮзҒҪеҫҢгҖҒзұіеӣҪиҒ–е…¬дјҡгҒӢгӮүиҒ–и·ҜеҠ еӣҪйҡӣз—…йҷўйЎ§е•ҸжҠҖеё«гҒЁгҒ—гҒҰжҙҫйҒЈгҒ•гӮҢжқҘж—ҘгҖӮгҒқгҒ®зі»еҲ—гҒ®ж•°гҖ…гҒ®ж–ҪиЁӯиЁӯиЁҲгӮ’жүӢжҺӣгҒ‘гӮӢгҖӮеӯҗжҒҜгҒҜгҖҢеӨ©зҡҮгҒ®йҷ°и¬ҖгҖҚгҖҢж•°гҒ®дё–з•ҢгҖҚгҖҢе®Үе®ҷгҖҚгҒ®и‘—жӣёгҒ§зҹҘгӮүгӮҢгӮӢж•°еӯҰиҖ…гғ»зү©вҖҰвҖҰ

зҷҪдә•жҷҹдёҖ(гҒ—гӮүгҒ„гҒӣгҒ„гҒ„гҒЎгҖҒ1905пҪһ1983)

гғўгғҖгғӢгӮәгғ е»әзҜүгҒҢдё»жөҒгҒ®йўЁжҪ®гҒ«зӣёеҸҚгҒ—гҖҒе“ІеӯҰзҡ„гҒЁз§°гҒ•гӮҢгӮӢзІҫзҘһжҖ§гҒ®й«ҳгҒ„йҮҚеҺҡгҒӘе»әзҜүгӮ’гҒ®гҒ“гҒ—гҒҹгҖӮдә¬йғҪеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮдә¬йғҪй«ҳзӯүе·ҘиҠёеӯҰж ЎеӣіжЎҲ科пјҲзҸҫдә¬йғҪе·ҘиҠёз№Ҡз¶ӯеӨ§еӯҰйҖ еҪўз§‘еӯҰ科пјүеҚ’гҖӮжӢ…еҪ“ж•ҷжҺҲгҒҜ жң¬йҮҺзІҫеҗҫгҖӮе»әзҜүгҒ®зү№еҫҙгҒҜгҖҒиұЎеҫҙзҡ„вҖҰвҖҰ

зҘһе®®еҜә(гҒҳгӮ“гҒҗгҒҶгҒҳ)

жҳҺжІ»з¶ӯж–°гҒ®зҘһд»ҸеҲҶйӣўд»ҘеүҚгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®е®—ж•ҷиҰігҒҜзҘһд»Ҹж··ж·ҶгҒ®зҠ¶ж…ӢгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮеҗҢдёҖеўғеҶ…гҒ«гҖҒгҒҠеҜәгҒ§гҒҜгҖҢйҺ®е®ҲзӨҫгҖҚгӮ’гҖҒзҘһзӨҫгҒ§гҒҜгҖҢзҘһе®®еҜәгҖҚгҒҢзҘҖгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеёёж…ӢгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮжёЎжқҘгҒҷгӮӢе®—ж•ҷгӮ’гҖҒеӨҡгҒҸгҒ®дәәгҖ…гҒҜеҸ–жҚЁйҒёжҠһгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸеҸ—гҒ‘вҖҰвҖҰ

гӮ·гғігӮ°гғ«ж§ҳејҸ(гҒ—гӮ“гҒҗгӮӢгӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)

shingle styleгҖӮзұіеӣҪгҒ®жқұйғЁгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеҚ—еҢ—жҲҰдәүеҫҢгҒ®19дё–зҙҖеҫҢ

еҚҠгҖҒгӮўгӮ«гғҮгғҹгӮәгғ е»әзҜүгҒ«еҜҫжҠ—гҒ—гҒҰгҖҒдёӯиҰҸжЁЎдҪҸе®…гҒ«зӢ¬иҮӘгҒ®ж–°ж©ҹи»ёгҒҢжү“гҒЎ

еҮәгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮеЈҒгҒӢгӮүеұӢж №гҒҫгҒ§гҖҒгҒҷгҒ№гҒҰжқүжқҗгҒ®гӮ·гғігӮ°гғ«пјҲжңЁиЈҪгӮҝгӮӨгғ«гғ»вҖҰвҖҰ

иә«иҲҺ(гҒ—гӮ“гҒ—гӮғ)

зңҹеҸҚгӮҠ(гҒ—гӮ“гҒһгӮҠ)

еҜқж®ҝйҖ (гҒ—гӮ“гҒ§гӮ“гҒҘгҒҸгӮҠ)

е№іе®үжҷӮд»ЈгҒ®еҜәзӨҫгҒ®гҖҢе’Ңж§ҳеҢ–гҖҚгҒҢйҖІгӮҖдёӯгҖҒзҡҮж—ҸгҒӘгҒ©дёҠжөҒгҒ®дҪҸе®…еҪўејҸгҒЁгҒ—гҒҰз”ҹгҒҫгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮең°дҪҚгҒ«гӮҲгӮҠиҰҸжЁЎгғ»еҪўејҸгҒҜз•°гҒӘгӮӢгҒҢгҖҒдёүдҪҚд»ҘдёҠгҒ®ж•·ең°гҒҜгҖҒдёҖз”әпјҲ121пҪҚГ—121пҪҚгҖҒ4430еқӘпјүгҒ§гҖҒе‘ЁеӣІгҒ«гҖҢзҜүең°еЎҖгҖҚгӮ’гӮҒгҒҗгӮүвҖҰвҖҰ

еҝғжҹұ(гҒ—гӮ“гҒ°гҒ—гӮү)

зёӢз ҙйўЁ(гҒҷгҒҢгӮӢгҒҜгҒөгҒҶ)

ж•°еҜ„еұӢйҖ (гҒҷгҒҚгӮ„гҒҘгҒҸгӮҠ)

е®Өз”әжҷӮд»ЈеҫҢжңҹгҒӢгӮүе®үеңҹжЎғеұұжҷӮд»ЈгҒҜгҖҒжҲҰеӣҪжҷӮд»ЈгҒЁгӮӮе‘јгҒ°гӮҢеӨ§еҗҚгҒҢзҫӨйӣ„еүІжӢ гҒ—гҖҒгҒқгҒ®жҲҰд№ұгҒ«дјҙгҒҶзӨҫеҜәгҒ®з ҙеЈҠгҒЁеҫ©иҲҲеҶҚе»әгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒҜж–°иҰҸгҒ®еҹҺйғӯгӮ„еҹҺдёӢз”әгҒ®е»әиЁӯгҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒе…ЁеӣҪзҡ„гҒ«з©әеүҚгҒ®е»әзҜүгғ–гғјгғ гҒҢиө·гҒҚгҒҹгҖӮгҒқгҒ®йңҖиҰҒгҒ«еҝңгҒҲгӮӢе·ҘвҖҰвҖҰ

гӮ№гӮҜгғ©гғғгғҒгӮҝгӮӨгғ«(гҒҷгҒҸгӮүгҒЈгҒЎгҒҹгҒ„гӮӢ)

scratch tileгҖӮгӮҝгӮӨгғ«гҒ®иЎЁйқўгӮ’ж«ӣеј•гҒ®гҒ—гҖҒе№іиЎҢгҒ®жәқгӮ’гҒӨгҒҸгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгӮ’з„јжҲҗгҒ—гҒҹзІҳеңҹгӮҝгӮӨгғ«гҒ®гҒ“гҒЁгҖӮF.L.гғ©гӮӨгғҲгҒҢгҖҒеёқеӣҪгғӣгғҶгғ«пјҲ1890пјүгҒ«з”ЁгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢиүҜгҒҸзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

иӢҶеЈҒ(гҒҷгҒ•гҒӢгҒ№)

йҲҙжңЁзҰҺж¬Ў(гҒҷгҒҡгҒҚгҒҰгҒ„гҒҳгҖҒ1870пҪһ1941)

жҳҺжІ»гғ»еӨ§жӯЈгғ»жҳӯе’ҢеҲқжңҹгҒ®е»әзҜү家гҖӮйқҷеІЎеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰйҖ 家еӯҰ科еҚ’гҖӮеҗҚеҸӨеұӢй«ҳзӯүе·ҘжҘӯеӯҰж ЎпјҲзҸҫеҗҚе·ҘеӨ§пјүж•ҷжҺҲгӮ’зөҢгҒҰзӢ¬з«ӢгҖӮдҪңе“ҒгҒ®йҒҺеҚҠгҒҢеҗҚеҸӨеұӢгҒ«йӣҶдёӯгҒ—гҖҢеҗҚеҸӨеұӢгӮ’гҒӨгҒҸгҒЈгҒҹе»әзҜү家гҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҖӮеӨҸзӣ®жјұзҹігҒ®зҫ©ејҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮвҖҰвҖҰ

з Ӯж‘әгӮҠеӨ©дә•(гҒҷгҒӘгҒҡгӮҠгҒҰгӮ“гҒҳгӮҮгҒҶ)

з°ҖеӯҗзёҒ(гҒҷгҒ®гҒ“гҒҲгӮ“)

й Ҳжҹұ(гҒҷгҒ°гҒ—гӮү)

гӮ№гғ‘гғӢгғғгӮ·гғҘз“Ұ(гҒҷгҒұгҒ«гҒЈгҒ—гӮ…гҒӢгӮҸгӮү)

spanish roof tileгҖӮпјіеӯ—еҪўзҠ¶гҒ®ж–ӯйқўгӮ’жҢҒгҒӨжҙӢз“ҰгҒ®дёҖзЁ®гҒ§гҖҒзІҳеңҹгҒ®з”ҹең°гҒқгҒ®гҒҫгҒҫгӮ’з„јжҲҗгҒ—гҒҹиүІгҒ§гҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒдёҖгҒӨгҒЁгҒ—гҒҰеҗҢгҒҳиүІгҒҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒҢзү№еҫҙгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹйӯ…еҠӣгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

йҡ…жүҮеһӮжңЁ(гҒҷгҒҝгҒҠгҒҠгҒҺгҒ гӮӢгҒҚ)

йҡ…延гҒі(гҒҷгҒҝгҒ®гҒі)

иҝ‘дё–гҒ®и»’гҒҜгҖҒжӯЈгҒ—гҒҸгҖҢйҡ…延гҒігҖҚгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҡгҖҒдёЎз«ҜгҒ гҒ‘гӮ’еҸҚгӮҠдёҠгҒ’гҖҒдёӯзЁӢгҒҜзӣҙз·ҡгҒЁгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒҢеӨҡгҒ„гҒҢгҖҒгҒқгҒҶгҒҷгӮӢгҒЁдёӯеӨ®гҒҢйҢҜиҰҡгҒ®гҒҹгӮҒзӣӣгӮҠдёҠгҒҢгҒЈгҒҰиҰӢгҒҲгӮӢгҖӮйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ®гҖҢзҰ…е®—ж§ҳгҖҚгҒ§гҒҜгҖҒи»’йҡ…гҒ®еҸҚгӮҠдёҠгӮҠгҒҜз”ҡгҒ гҒ—гҒҸгҖҒжҖҘгҒ«йӢӯгҒҸе°–гҒЈвҖҰвҖҰ

йҡ…и“Ӣз“Ұ(гҒҷгҒҝгҒ¶гҒҹгҒҢгӮҸгӮү)

еҪ№зү©з“ҰгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ§гҖҒеҲҮеҰ»еұӢж №гӮ„зёӢз ҙйўЁпјҲгҒҷгҒҢгӮӢгҒҜгҒөпјүгҒ«жҺӣз“ҰгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҒи»’е·ҙз“Ұгғ»йҡ…е·ҙз“Ұгғ»жҺӣе·ҙз“ҰгҒ®е°»йғЁеҲҶгҒ®жҺҘеҗҲзӮ№гӮ’иҰҶгҒҶз“ҰгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҠжӨҖгҒҫгҒҹгҒҜйү„е…ңгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢиЈ…йЈҫгҒ®гҒӘгҒ„е®ҹз”Ёжң¬дҪҚгҒ®з“ҰгӮ’еҹәжң¬гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҒқгҒ®дёҠгҒ«зЁ®гҖ…гҒ®еҪўвҖҰвҖҰ

дҪҸеҗүйҖ (гҒҷгҒҝгӮҲгҒ—гҒҘгҒҸгӮҠ)

зҘһзӨҫгҒ®жң¬ж®ҝеҪўејҸгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ§гҖҒеҲҮеҰ»йҖ гҒ§жЈҹгҒ«пј’жң¬гҒ®зҪ®еҚғжңЁпјҲгҒҠгҒҚгҒЎгҒҺпјүгҒЁ3жң¬гҒ®е …йӯҡжңЁпјҲгҒӢгҒӨгҒҠгҒҺпјүгӮ’зҪ®гҒҸгҖӮеҰ»е…ҘгӮҠгҒ§гҖҒжӯЈйқў2й–“еҲҶгӮ’1й–“гҖҒиғҢйқў2й–“гҖҒеҒҙйқў4й–“гҒ®иҰҸжЁЎгҒ§гҖҒеҶ…йғЁгҒҜеүҚеҫҢгҒ«еӨ–йҷЈгҒЁеҶ…йҷЈгҒ«еҲҶгҒӢгӮҢгӮӢгҖӮдё№еЎ—гҒ§еӣһгӮҠзёҒгҒҜвҖҰвҖҰ

гӮ№гғҜгғігғҚгғғгӮҜгғҡгғҮгӮЈгғЎгғігғҲ(гҒҷгӮҸгӮ“гҒӯгҒЈгҒҸгҒәгҒ§гҒғгӮҒгӮ“гҒЁ)

swan-neck pedimentгҖӮдәҢгҒӨгҒ®еҗ‘гҒӢгҒ„еҗҲгҒҶе№ігӮүгҒӘпјіеӯ—еҪўгҒ®жӣІз·ҡгҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҹ гғҡгғҮгӮЈгғЎгғігғҲ гҒ®гҒ“гҒЁгҖӮ

ж•ҙеҪўеӣӣй–“еҸ–(гҒӣгҒ„гҒ‘гҒ„гӮҲгҒҫгҒ©гӮҠ)

民家гҒ®е№ійқўеҪўејҸгҒ®еҲҶйЎһгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ§гҖҒеңҹй–“гӮ’йҷӨгҒ„гҒҹеұ…е®ӨйғЁгҒ®йғЁеұӢгҒҢз”°гҒ®еӯ—еҪўгҒ«4е®ӨдёҰгҒ¶гӮӮгҒ®гҖӮй–“д»•еҲҮгӮҠгҒҢзёҰжЁӘеҚҒеӯ—гҒ«гҒЁгҒҠгӮӢгӮӮгҒ®гӮ’гҖҢж•ҙеҪўеӣӣй–“еҸ–гҖҚгҖҒй–“д»•еҲҮгӮҠз·ҡгҒҢйҖҡгӮүгҒҡйЈҹгҒ„йҒ•гҒҶгӮӮгҒ®гҒҜгҖҢйЈҹйҒ•гҒ„еӣӣй–“еҸ–гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮеӨ§йҳӘиҝ‘йғҠгҒ§гҒҜ4вҖҰвҖҰ

жё…жҘјжЈҡ(гҒӣгҒ„гӮҚгҒҶгҒ гҒӘ)

иғҢиҝ”гҒ—(гҒӣгҒҢгҒҲгҒ—)

гӮјгғ„гӮ§гғғгӮ·гӮӘгғі(гҒңгҒӨгҒҮгҒЈгҒ—гҒҠгӮ“)

SezessionгҖӮеҲҶйӣўжҙҫгҖӮиӢұиӘһзі»гҒ§гҒҜгҖҢгӮ»гӮ»гғғгӮ·гғ§гғігҖҚгҒЁе‘јгҒ¶гҖӮ19дё–зҙҖжң«гҒӢгӮү20дё–зҙҖеҲқй ӯгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҖҒгғүгӮӨгғ„гғ»гӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҒ«иҲҲгҒЈгҒҹиҠёиЎ“гҒ®йқ©ж–°йҒӢеӢ•гҒ§гҖҒгҒқгҒ®дё»гҒӘжҙ»еӢ•й ҳеҹҹгҒҜе»әзҜүгҒЁе·ҘиҠёгҖӮ

гҒқгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘдёӯеҝғең°гҒҜгҖҒгғҹвҖҰвҖҰ

ж‘ӮзӨҫ(гҒӣгҒЈгҒ—гӮғ)

зҘһзӨҫжң¬зӨҫгҒЁз”ұз·’гҒ®ж·ұгҒ„зҘӯзҘһгҒҢзҘҖгӮүгӮҢгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒжң¬зӨҫгҒЁгҒҜеҲҘгҒ«зҘҖгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢзҘһзӨҫгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮжң¬зӨҫгҒ®з®ЎзҗҶгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҖӮ еҗҢгҒҳеўғеҶ…ең°гҒ«гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒҢпјҲеўғеҶ…зӨҫпјүгҖҒеўғеҶ…ең°еӨ–гҒ«гҒӮгӮӢе ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮӢпјҲеўғеӨ–зӨҫпјүгҖӮ

жҠҳиЎ·ж§ҳ(гҒӣгҒЈгҒЎгӮ…гҒҶгӮҲгҒҶ)

йҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ«е…ҘгӮӢгҒЁгҖҒеҫ“жқҘгҒ®гҖҢе’Ңж§ҳгҖҚгҒ«ж–°жқҘгҒ®гҖҢеӨ§д»Ҹж§ҳгҖҚгҖҢзҰ…е®—ж§ҳгҖҚгҒҢеҠ гӮҸгӮҠгҖҒдёүж§ҳејҸгҒҢдёҰз«ӢгҒҷгӮӢеҪўгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮгҒқгҒ®жөҒгӮҢгҒ«гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒж„Ҹиӯҳзҡ„гҒ«дёүж§ҳејҸгӮ’ж··еңЁгҒ•гҒӣгӮӢгҖҢжҠҳиЎ·ж§ҳгҖҚгҒ®жүӢжі•еҢ–гҒҢе®ҡгҒҫгӮӢгҒҫгҒ§гҒ«гҒҜгҖҒзӣёеҪ“гҒӘжҷӮй–“гҒҢгҒӢгҒӢгӮӢиЁігҒ§гҖҒвҖҰвҖҰ

иҝ«зҹі(гҒӣгӮҠгҒ„гҒ—)

voussoirпјҲд»ҸгҖҒгғ–гғјгӮҪгӮўгғјгғ«пјүгӮўгғјгғҒгӮ’ж§ӢжҲҗгҒҷгӮӢжҘ”еҪўгҒ®зҹігҒ®гҒ“гҒЁгӮ’жҢҮгҒҷгҖӮ

зҰ…е®—ж§ҳ(гҒңгӮ“гҒ—гӮ…гҒҶгӮҲгҒҶ)

йҺҢеҖүжҷӮд»ЈеҲқгӮҒгҒ«гҖҢеӨ§д»Ҹж§ҳгҖҚгҒҢдјқжқҘгҒ—гҒҰй–“гӮӮгҒӘгҒҸгҖҒзҰ…е®—гҒҢж „иҘҝпјҲдёҖиҲ¬гҒ«гҒҜгҖҢгҒҲгҒ„гҒ•гҒ„гҖҚгҖҒе»әд»ҒеҜәгҒ§гҒҜгҖҢгӮҲгҒҶгҒ•гҒ„гҖҚгҒЁиӘӯгӮҖпјүзҰ…её«гӮүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒеҚ—е®ӢгҒӢгӮүдјқгҒҲгӮүгӮҢгҒҹгҒ®гҒЁдёҖз·’гҒ«гҖҒгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸж–°гҒ—гҒ„е»әзҜүж§ҳејҸгҒҢијёе…ҘгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®вҖҰвҖҰ

е°–й ӯгӮўгғјгғҒ(гҒӣгӮ“гҒЁгҒҶгҒӮгғјгҒЎ)

pointed archгҖӮгҖҢе°–гӮҠгӮўгғјгғҒгҖҚгҒЁгӮӮгҒ„гҒҶгҖӮгӮҙгӮ·гғғгӮҜе»әзҜүгҒ®зү№еҫҙгҒ®дёҖгҒӨгҖӮгӮ№гғ‘гғігҒ®й•·гҒ•гҒ«зӯүгҒ—гҒ„еҚҠеҫ„гӮ’жҢҒгҒӨдәҢгҒӨгҒ®еҶҶеј§гӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰе°–й ӯеҪўгҒ«гҒ—гҒҹгӮўгғјгғҒгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮгҒ“гӮҢгӮӮгҖҒжҹұгҒ®й–“йҡ”гҒҢз•°гҒӘгӮӢгҒЁгҖҒгӮўгғјгғҒгҒ®й ӮйғЁгҒ®й«ҳвҖҰвҖҰ

иҚүеәө(гҒқгҒҶгҒӮгӮ“гҒөгҒҶгҒЎгӮғгҒ—гҒӨ)

гҖҢиҢ¶гҖҚгҒҜгҖҒеҘҲиүҜжҷӮд»ЈеҫҢжңҹгҒ”гӮҚгҖҒгҖҢзЈҡиҢ¶пјҲгҒӣгӮ“гҒЎгӮғпјүгҖҚпјҲзЈҡгҒЁгҒҜз“ҰгҒ®гҒ“гҒЁпјүгҒЁз§°гҒ—гҒҰгҖҒиҢ¶и‘үгӮ’еӣәгӮҒгҒҹгӮӮгҒ®гӮ’еүҠгҒЈгҒҰе–«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮеҫҢдё–гҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ«ж „иҘҝзҰ…её«гҒҢгҖҒеҚ—е®ӢгҒӢгӮүиҢ¶гҒ®зЁ®гӮ’жҢҒгҒЎеё°гӮҠгҖҒй«ҳеұұеҜәгҒ®жҳҺжҒөдёҠдәәгҒҢиҢ¶з•‘гӮ’дҪңгҒЈгҒҹгҒ®гҒҢвҖҰвҖҰ

з·Ҹеҗ‘жӢқ(гҒқгҒҶгҒ“гҒҶгҒҜгҒ„)

е®—е…өи”ө(гҒқгҒҶгҒІгӮҮгҒҶгҒһгҒҶгҖҒ1864пҪһ1944)

жҳҺжІ»гғ»еӨ§жӯЈжңҹгҖҒй–ўиҘҝгҒ®е»әзҜүз•ҢгҒ®йҮҚйҺ®гҒЁгҒ—гҒҰжҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮгғ—гғӯгғқгғјгӮ·гғ§гғігӮ„зҙ°йғЁж„ҸеҢ гҒ®еҸ–гӮҠжүұгҒ„гҒ«гҒҷгҒҗгӮҢгҖҒжҠҳиЎ·дё»зҫ©е»әзҜүгӮ’еҫ—ж„ҸгҒЁгҒ—гҒҹгҖӮжұҹжҲёз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰйҖ 家еӯҰ科еҚ’гҖӮе®®еҶ…зңҒгғ»жө·и»ҚзңҒгғ»и—Өз”°зө„гӮ’зөҢгҒҰгҖҒеӨ§йҳӘгҒ«е®—е»әвҖҰвҖҰ

зӣёијӘ(гҒқгҒҶгӮҠгӮ“)

дёүйҮҚеЎ”гҖҒдә”йҮҚеЎ”гҒӘгҒ©гҒ®д»ҸеЎ”гҒ®жңҖдёҠеұӨеұӢж №гҒ®й ӮйғЁгҒ«з«ӢгҒӨгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒдёӢгҒӢгӮүйңІзӣӨгғ»дјҸйүўпјҲиҰҶйүўпјүгғ»и«ӢиҠұгғ»д№қијӘгғ»ж°ҙз…ҷгғ»з«ңи»ҠпјҲз«ңиҲҺпјүгғ»е®қзҸ гҒӢгӮүжҲҗгӮӢгҖӮеҝғжҹұгҒ®дёҠгҒ«йүӣзӯҶгҒ®гӮӯгғЈгғғгғ—гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒӢгҒ¶гҒ•гҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒйқ’йҠ…гҒҫгҒҹгҒҜйү„гҒ§дҪңгӮүгӮҢгӮӢгҖӮвҖҰвҖҰ

зӨҺзҹі(гҒқгҒӣгҒҚ)

е»әзү©гҒ®жҹұгҒ®дёӢгҒ«жҚ®гҒҲгӮӢзҹігҖӮжҹұгҒ®ж №е…ғгҒҢи…җгӮӢгҒ®гӮ’йҳІгҒҺгҖҒдёҠгҒ®иҚ·йҮҚгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжҹұгҒҢең°йқўгҒ®дёӯгҒ«жІҲдёӢгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жӯўгӮҒгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒжҹұгҒ«гҒӢгҒӢгӮӢеҠӣгӮ’ең°йқўгҒ«дјқгҒҲгӮӢеҪ№зӣ®гӮ’гӮӮгҒӨгҖӮ

иў–еҲҮ(гҒқгҒ§гҒҚгӮҠ)

еҺҡгҒҝгӮ’жҢҒгҒЈгҒҹгҖҢиҷ№жўҒгҖҚгӮ’гҖҒгҖҢжҹұгҖҚгҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒҸд»ҳиҝ‘гӮ’ж–ңгӮҒгҒ«еҲҮгӮҠеҸ–гҒЈгҒҰзҙҚгӮҒгӮӢгҒҢгҖҒгҒқгҒ®йғЁеҲҶгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’гҖҢиў–еҲҮгҖҚгҒЁе‘јгҒ¶гҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒгҖҢжҹұгҖҚгҒ«еҸ–гӮҠд»ҳгҒҸд»ҳиҝ‘гҒ®дёҠж–№гҒ®еӯӨеҪўгӮ’гҒӘгҒҷеҮәејөгҒЈгҒҹйғЁеҲҶгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’гҖҢйҜ–е°»пјҲгҒ•гҒ°гҒҳгӮҠпјүгҖҚгҖҒдёӢз«ҜгҒ«еҲівҖҰвҖҰ

жӣҪзҰ°йҒ”и”ө(гҒқгҒӯгҒҹгҒӨгҒһгҒҶгҖҒ1853пҪһ1937)

жұҹжҲёз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮгӮігғігғүгғ«й–ҖдёӢдёҖжңҹз”ҹгҖӮеҫҢгҒ«гҖҒдёӯжўқзІҫдёҖйғҺпјҲ1868пҪһ1936пјүгҒЁе…ұгҒ«гҖҒжӣҪзҰ°дёӯжўқе»әзҜүдәӢеӢҷжүҖгӮ’й–ӢиЁӯгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒдёёгҒ®еҶ…гҒ®дёүиҸұ3гҖҒ4гҖҒ6гҖҒ7еҸ·йӨЁгҖҒж…¶жҮүзҫ©еЎҫеӨ§еӯҰеӣіжӣёйӨЁгҖҒж—§ж—Ҙжң¬йғөдҫҝзҘһжҲёж”Ҝеә—гғ“гғ«гҖҒжҳҺжІ»еұӢгғ“гғ«вҖҰвҖҰ

гҒҹгҖңгҒЁ

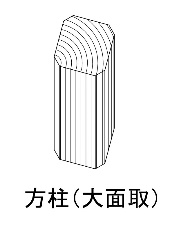

еӨ§й»’жҹұ(гҒ гҒ„гҒ“гҒҸгҒ°гҒ—гӮү)

民家гҒ®е№ійқўгҒ®дёӯеӨ®д»ҳиҝ‘гҖҒзү№гҒ«еңҹй–“гҒЁеә§ж•·еўғгҖҒеңҹй–“гҒ®иЎЁеҒҙгҒЁиЈҸжүӢгҒ®еўғзӣ®гҒ«гҒӮгӮӢеӨӘгҒ„жҹұгҖӮ

еӨ§зӨҫйҖ (гҒҹгҒ„гҒ—гӮғгҒҘгҒҸгӮҠгҖҒгҒҠгҒҠгӮ„гҒ—гӮҚгҒҘгҒҸгӮҠ)

зҘһзӨҫгҒ®жң¬ж®ҝеҪўејҸгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ§гҖҒеҲҮеҰ»йҖ гҒ§жЈҹгҒ«пј’жң¬гҒ®зҪ®еҚғжңЁпјҲгҒҠгҒҚгҒЎгҒҺпјүгҒЁ3жң¬гҒ®е …йӯҡжңЁпјҲгҒӢгҒӨгҒҠгҒҺпјүгӮ’зҪ®гҒҸгҖӮеҰ»е…ҘгӮҠгҒ§гҖҒжӯЈйқў2й–“гҖҒеҒҙйқў2й–“гҒ®иҰҸжЁЎгҒ§гҖҒеҶ…йғЁгҒҜдёҖй–“еҲҶгҒ®гҒҝеЈҒгҒ§еҢәеҲҮгӮүгӮҢгҖҒзҘһеә§гҒҜиҘҝгӮ’еҗ‘гҒҸгҖӮзҙ жңЁйҖ гӮҠгҒ§еӣӣе‘ЁгҒ«й«ҳ欄вҖҰвҖҰ

иғҺи”өз”ҹжӣјиҚјзҫ…(гҒҹгҒ„гҒһгҒҶгҒ—гӮҮгҒҶгҒҫгӮ“гҒ гӮү)

еӨ§ж–—(гҒ гҒ„гҒЁ)

ж–—зө„пјҲгҒҫгҒҷгҒҗгҒҝпјүгҒ®гҒӘгҒӢгҒ§гҖҒжңҖдёӢгҒ«гҒӮгҒЈгҒҰгҖҢж–—ж ұгҖҚе…ЁдҪ“гӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢжңҖеӨ§гҒ®гҖҢж–—гҖҚгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮдёҖиҲ¬гҒ«гҒҜгҖҒжҹұй ӮйғЁгҒҫгҒҹгҒҜгҖҢеҸ°ијӘгҖҚгӮ„гҖҢзҡҝж–—пјҲгҒ•гӮүгҒЁпјүгҖҚгӮ’йҡ”гҒҰгҒҰжҚ®гҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҖҢж–—гҖҚгҒ®дёҠж–№гҒ®гҖҢиӮҳжңЁгҖҚгӮ’еҗ«гӮҖйғЁеҲҶгҒҫгҒҹгҒҜгҒқгҒ®ж·ұгҒ•гӮ’гҖҢеҗ«вҖҰвҖҰ

еӨ§еЎ”(гҒ гҒ„гҒЁгҒҶ)

еӨ§ж–—иӮҳжңЁ(гҒ гҒ„гҒЁгҒІгҒҳгҒҚ)

еҸ°зӣӨжүҖ(гҒ гҒ„гҒҜгӮ“гҒ©гҒ“гӮҚ)

еҸ°зӣӨгҒЁгҒ„гҒҶйЈҹеҷЁйЎһгӮ’ијүгҒӣгӮӢи„ҡд»ҳгҒҚгҒ®еҸ°гҒҢзҪ®гҒӢгӮҢгҒҰйЈҹдәӢгҒ®з”Ёж„ҸгӮ’гҒҷгӮӢе®ӨгҒ§гҖҒд»Ҡж—ҘгҒ®еҸ°жүҖгҒ®иө·жәҗгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮеҸ°зӣӨгҒҜе№іе®үиІҙж—ҸгҒ®иӘҝеәҰе“ҒгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒзҘһзӨҫгҒ®зҘӯе…·гҒЁгҒ—гҒҰзҸҫеңЁгӮӮз”ЁгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

еӨ§д»Ҹж§ҳ(гҒ гҒ„гҒ¶гҒӨгӮҲгҒҶ)

йҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ®еҲқгӮҒгҖҒжқұеӨ§еҜәеҫ©иҲҲгҒ«йҡӣгҒ—гҖҒеғ§йҮҚжәҗгҒЁе®Ӣдәәйҷіе’ҢеҚҝгҒҢгҖҒдёӯеӣҪзҰҸе»әзңҒгҒ®е»әзҜүж§ҳејҸгҒЁдјқзөұзҡ„гҒӘгҖҢе’Ңж§ҳгҖҚгӮ’гӮӮгҒЁгҒ«иҖғжЎҲгҒ—гҒҹж–°гҒ—гҒ„е»әзҜүж§ҳејҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

е№іе®үжҷӮд»ЈгҒ®жң«гҒ«гҖҒе№ійҮҚиЎЎпјҲжё…зӣӣгҒ®жң«еӯҗпјүгҒ«гӮҲгӮӢеҚ—йғҪз„јгҒҚиЁҺгҒЎгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒиҲҲвҖҰвҖҰ

еӨ§з“¶жқҹ(гҒҹгҒ„гҒёгҒ„гҒҘгҒӢ)

йҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ«гҖҒе®ӢгҒӢгӮүдјқгӮҸгҒЈгҒҹгҖҢзҰ…е®—ж§ҳгҖҚгӮ’иұЎеҫҙгҒҷгӮӢиЈ…йЈҫйғЁжқҗгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҖҒдёҠйғЁгҒ«гҖҢж–—гҖҚгӮ’гҒ®гҒӣгҖҒгҖҢеҰ»йЈҫгҖҚ

гӮ„еҶ…йғЁгҒ®гҖҢиҷ№жўҒгҖҚгҒӘгҒ©гҒ®йғЁдҪҚгҒ«з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢгҖҒ瓶еӯҗпјҲгҒёгҒ„гҒ—пјүгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҪўзҠ¶гҒ®гҖҢжқҹгҖҚгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮ

гҒ“гҒ®гҖҢжқҹгҖҚгҒ®зү№иүІгҒҜвҖҰвҖҰ

еӨ§з“¶й°ӯ(гҒҹгҒ„гҒёгҒ„гҒігӮҢ)

еҸ°зӣ®з•і(гҒ гҒ„гӮҒгҒ гҒҹгҒҝ)

гҖҢдёёзӣ®пјҲгҒҫгӮӢгӮҒпјүгҖҚгҒЁгҒҜгҖҒиҢ¶гҒ®ж№ҜгҒ§дҪҝгӮҸгӮҢгӮӢз”ЁиӘһгҒ§гҖҒз•ізёҒгҒ«жҺҘгҒҷгӮӢз•іиЎЁгҒ®гҖҢзӣ®гҒ®ж•°гҖҚгҒҢдёҖз•іеҲҶгҒҷгҒ№гҒҰжҸғгҒЈгҒҰиҰӢгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҢеҸ°еӯҗпјҲгҒ гҒ„гҒҷпјүгҖҚгҒЁгҒҜгҖҒгҖҢжӣёйҷўгғ»еәғй–“гҖҚгҒ§гҒ®жӯЈејҸгҒӘиҢ¶гҒ®ж№ҜгҒ«з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢгҖҢжЈҡзү©гҖҚгҒ®дёҖвҖҰвҖҰ

еҸ°ијӘ(гҒ гҒ„гӮҸ)

жҹұй ӮйғЁгҒЁгҖҢеӨ§ж–—гҖҚгҒ®й–“гҒ«е…ҘгӮӢжЁӘжһ¶жқҗгҒ§гҖҒгҖҢй ӯиІ«гҖҚгҒЁеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰж§ӢйҖ зҡ„еҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒҶе№…еәғгҒ®еҺҡжқҝгҒ®йғЁжқҗгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮ

гҖҢе’Ңж§ҳгҖҚгҒ®гҖҢеӨҡйҮҚеЎ”гҖҚгҒ«гҖҒеҸӨгҒҸгҒӢгӮүгҒқгҒ®дҪҝз”ЁгҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгҒӮгҒҫгӮҠзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮжңҖеҸӨгҒ®жі•вҖҰвҖҰ

й«ҳж©ӢиІһеӨӘйғҺ(гҒҹгҒӢгҒҜгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮҚгҒҶгҖҒ1892пҪһ1990)

иұӘеҘўгҒӘйӮёе®…гӮ„гғӣгғҶгғ«гҒ®иЁӯиЁҲгҒҢеӨҡгҒ„гҖӮеҪҰж №еёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·Ҙ科еӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮдҪҗйҮҺеҲ©еҷЁ гҒ«её«дәӢгҖӮиҒ–еҫіиЁҳеҝөзөөз”»йӨЁпјҲеҺҹжЎҲ/е°Ҹжһ—жӯЈзҙ№пјүе®ҹж–ҪиЁӯиЁҲгҒ«жҗәгӮҸгӮӢгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒеӯҰеЈ«дјҡйӨЁгҖҒеүҚз”°дҫҜзҲөйӮёжҙӢйӨЁгҖҒж—§ж—Ҙжң¬з”ҹе‘ҪйӨЁпјҲзҸҫй«ҳвҖҰвҖҰ

й«ҳеЎҖйҖ (гҒҹгҒӢгҒёгҒҘгҒҸгӮҠ)

жҠұжҺ§гҒҲ(гҒ гҒҚгҒігҒӢгҒҲ)

з«№и…°е»әйҖ (гҒҹгҒ‘гҒ“гҒ—гҒ‘гӮ“гҒһгҒҶгҖҒ1888пҪһ1981)

дҪҸеҸӢз·Ҹжң¬еә—еҮәиә«гҒ§гҖҒж—Ҙе»әиЁӯиЁҲгҒ®жҜҚдҪ“гҒ®й•·и°·йғЁз«№и…°е»әзҜүдәӢеӢҷжүҖгҒ®еүөз«ӢиҖ…гҒ®дёҖдәәгҖӮзҹіе·қзңҢйҮ‘жІўеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮзҲ¶гҒҜгҖҒеІ©жң¬й«ҳдҝҠз”·зҲөпјҲзҹіе·қзңҢзҹҘдәӢпјүгҒ§гҖҒе№јжҷӮгҒ«ж—§е°ҸеҖүи—©гҒ®з«№и…°е®¶гҒ®йӨҠеӯҗгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·Ҙ科еӨ§еӯҰеҸҠгҒіиӢұеӣҪAAгӮ№гӮҜгғјвҖҰвҖҰ

жӯҰз”°дә”дёҖ(гҒҹгҒ‘гҒ гҒ”гҒ„гҒЎгҖҒ1872пҪһ1938)

еӨ§жӯЈгғ»жҳӯе’ҢеҲқжңҹгҒ«жҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҒ§гҖҢй–ўиҘҝе»әзҜүз•ҢгҒ®зҲ¶гҖҚгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢгҖӮзҰҸеұұеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮ欧е·һз•ҷеӯҰгҒ§еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгӮўгғјгғ«гғ»гғҢгғјгғҙгӮ©гғјгӮ„гӮјгғ„гӮ§гӮ·гғ§гғігҒӘгҒ©ж–°гҒ—гҒ„гғҮгӮ¶гӮӨгғігӮ’ж—Ҙжң¬гҒ«зҙ№д»ӢгҖӮдә¬йғҪй«ҳзӯүе·ҘиҠёеӯҰвҖҰвҖҰ

еӨҡйҮҚеЎ”(гҒҹгҒҳгӮ…гҒҶгҒЁгҒҶ)

гҖҢеӨҡйҮҚеЎ”гҖҚгҒҜгҖҒгҖҢдёүйҮҚеЎ”гҖҚгӮ„гҖҢдә”йҮҚеЎ”гҖҚгҒ«д»ЈиЎЁгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮеҹәжң¬гҖҒе№ійқўгҒҜеӣӣи§’еҪўпјҲеӨҡи§’еҪўгӮӮгҒӮгӮӢпјүгҒ®з©әй–“гӮ’еҘҮж•°ж•°гҒ«йҮҚгҒӯгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®жәҗжөҒгҒҜдёӯеӣҪгҒ®гҖҢжҘјй–ЈгҖҚгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҢеЎ”гҖҚгҒ®дёӯеҝғгҒ«гҖҢеҝғжҹұгҖҚгӮ’жҚ®гҒҲгҖҒгҖҢеӣӣеӨ©вҖҰвҖҰ

еӨҡеұӨеЎ”(гҒҹгҒқгҒҶгҒЁгҒҶ)

еЎ”й ӯ(гҒҹгҒЈгҒЎгӮ…гҒҶ)

еӨ§еҜәйҷўгҒ®ж•·ең°еҶ…гҒ«гҒӮгӮӢе°ҸеҜәйҷўгӮ„еҲҘеқҠгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒи„ҮеҜә (гӮҸгҒҚгҒ§гӮү)гҒЁгӮӮгҒ„гҒҶ гҖӮзҰ…е®—еҜәйҷўгҒ®зӢ¬зү№гҒӘеҪўж…ӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

иҫ°йҮҺйҮ‘еҗҫ(гҒҹгҒӨгҒ®гҒҚгӮ“гҒ”гҖҒ1854пҪһ1919)

жҳҺжІ»жҷӮд»ЈгҒ®д»ЈиЎЁзҡ„е»әзҜү家гҖӮе·ҘеӯҰеҜ®йҖ 家еӯҰ科第дёҖеӣһеҚ’гҖӮгӮігғігғүгғ«й–ҖдёӢз”ҹгҖӮжқұдә¬й§…гҒ«д»ЈиЎЁгҒ•гӮҢгӮӢгҖҒиөӨгғ¬гғігӮ¬гҒ«зҷҪгҒ„еҫЎеҪұзҹігҒ®еёҜгҒ®гғ‘гӮҝгғјгғігҒҜгҖҢиҫ°йҮҺејҸе»әзҜүгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҒҹгҖӮжқұдә¬еёқеӨ§е·Ҙ科еӨ§еӯҰй•·йҖҖе®ҳеҫҢгҖҒ1905е№ҙгҒ« зүҮеІЎе®ү гҒЁе…ұгҒ«вҖҰвҖҰ

з«ңеұұзҹі(гҒҹгҒӨгӮ„гҒҫгҒ„гҒ—)

е…өеә«зңҢй«ҳз ӮеёӮиҫәгӮҠгҒ«з”ЈгҒҷгӮӢгҖҒжөҒзҙӢеІ©иіӘжә¶зөҗеҮқзҒ°еІ©гҒ§гҖҒеҠ е·ҘгҒ«йҒ©гҒ—гҒҹеј·еәҰгҒЁзІҳгӮҠгӮ’жңүгҒ—гҖҒиҖҗзҒ«жҖ§гҒ«гӮӮе„ӘгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгҒ®иүІеҗҲгҒ„гҒӢгӮүгҖҒйқ’з«ңзҹігҖҒй»„з«ңзҹіеҸҠгҒіиөӨз«ңзҹіпјҲзЁҖе°‘пјүгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮеҸӨгҒҸгҒҜгҖҒд»ҒеҫіеӨ©зҡҮйҷөгҒ®зҹіжЈәгӮ„е№іеҹҺе®®гҒ®зӨҺзҹігҖҒиҝ‘зҸҫвҖҰвҖҰ

з«Ӣзҹіжё…йҮҚ(гҒҹгҒҰгҒ„гҒ—гҒӣгҒ„гҒҳгӮ…гҒҶгҖҒ1829пҪһ1894)

幕жң«гҒӢгӮүжҳҺжІ»жҷӮд»ЈеүҚжңҹгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒ®ж—Ҙжң¬гҒ®еӨ§е·ҘжЈҹжўҒгғ»е»әзҜү家гҖӮжқҫжң¬еҹҺдёӢз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮ擬жҙӢйўЁе»әзҜү гҒ®е…ёеһӢгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢй–ӢжҷәеӯҰж Ўж ЎиҲҺпјҲеӣҪе®қпјүгҒҢд»ЈиЎЁдҪңгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

з”°иҫәж·іеҗү(гҒҹгҒӘгҒ№гҒҳгӮ…гӮ“гҒ„гҒЎгҖҒ1879пҪһ1926)

гҒҠгӮӮгҒ«еӨ§жӯЈжңҹгҒ«жҙ»иәҚгҒ—гҒҹе»әзҜү家гҖӮжқұдә¬з”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе»әзҜү科еҚ’гҖӮиҫ°йҮҺйҮ‘еҗҫ гҒ«её«дәӢгҖӮжё…ж°ҙзө„пјҲзҸҫжё…ж°ҙе»әиЁӯпјүгҒ®жҠҖеё«гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒйҠҖиЎҢгғ»еӯҰж Ўгғ»йӮёе®…гҒӘгҒ©гӮ’иЁӯиЁҲгҒ—гҖҒеҫҢгҒ«зӢ¬з«ӢгҖӮе»әзҜүгҒЁе·ҘиҠёгҒ®жҸҗжҗәгҖҒз”°ең’и¶Је‘ігҒӘгҒ©гӮўгғјгғ„гғ»гӮўгғігғүвҖҰвҖҰ

гғҖгғӢгӮЁгғ«гғ»гӮҜгғӯгӮ№гғ“гғјгғ»гӮ°гғӘгғјгғі(гҒ гҒ«гҒҲгӮӢгғ»гҒҸгӮҚгҒҷгҒігғјгғ»гҒҗгӮҠгғјгӮ“ Daniel Crosby Greene 1843пҪһ1913)

зұіеӣҪдәәгҒ®е®Јж•ҷеё«гғ»зү§её«гғ»е»әзҜү家гҖӮзұіеӣҪгғһгӮөгғҒгғҘгғјгӮ»гғғгғ„е·һз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮгғҳгғңгғігғ»гғ•гғ«гғҷгғғгӮӯгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«ж–°и–¬иҒ–жӣёзҝ»иЁігҒ«еҸ–гӮҠзө„гӮҖгҖӮеҫҢгҒ«еҗҢеҝ—зӨҫиӢұеӯҰж ЎпјҲзҸҫеҗҢеҝ—зӨҫеӨ§еӯҰпјүгҒ§ж•ҷеё«гӮ’еӢҷгӮҒгӮӢгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒж‘ӮжҙҘ第дёҖе…¬е ӮпјҲзҸҫж—Ҙжң¬еҹәзқЈж•ҷеӣЈзҘһжҲёвҖҰвҖҰ

и°·еҸЈеҗүйғҺ(гҒҹгҒ«гҒҗгҒЎгӮҲгҒ—гӮҚгҒҶгҖҒ1904пҪһ1979)

ж—Ҙжң¬гҒ®дјқзөұж–ҮеҢ–гҒ®з¶ҷжүҝгӮ’иёҸгҒҫгҒҲгҖҒжӯЈзөұзҡ„гҒӘгғўгғҖгғӢгӮәгғ е»әзҜүгҒ«гҒқгӮҢгӮ’жҙ»гҒӢгҒ—гҒҹгҖҒз«ҜжӯЈгҒӘдҪңйўЁгҒ§зҹҘгӮүгӮҢгӮӢе»әзҜү家гҖӮйҮ‘жІўеёӮгҖҒд№қи°·з„јзӘҜе…ғгҒ®е®¶гҒ«з”ҹгҒҫгӮҢгӮӢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮжқұдә¬е·ҘжҘӯеӨ§еӯҰгҒ§й•·гҒҸж•ҷйһӯгӮ’гҒЁгӮӢгҖӮгҖҢеҚҡзү©йӨЁжҳҺжІ»жқ‘вҖҰвҖҰ

жүӢжҢҹ(гҒҹгҒ°гҒ•гҒҝ)

зҘһзӨҫе»әзҜүгҒӘгҒ©гҖҒдё»гҒ«еҗ‘жӢқжҹұгҒ®еҶ…еҒҙгҒ«гҖҒеұӢж №гҒ®еһӮжңЁеӢҫй…ҚгҒ«жІҝгҒЈгҒҰе…ҘгӮҢгӮүгӮҢгҒҹгҖҒгҒ»гҒјдёүи§’еҪўгҒ®еҢ–зІ§жқҝгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеҪ«еҲ»зү©гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҗ‘жӢқжҹұдёҠгҒ®зө„зү©гҒЁеһӮжңЁгҒ®йҡҷй–“гҒҢгҒӘгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒзҙҚгҒҫгӮҠгҒҢиүҜгҒҸгҒӘгӮӢгҖӮ

еӨҡе®қеЎ”(гҒҹгҒ»гҒҶгҒЁгҒҶ)

гҖҢеӨҡе®қеЎ”гҖҚгҒҜгҖҒе№іе®үжҷӮд»ЈгҒ®еҜҶж•ҷзі»еҜәйҷўгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгҖҢеӨҡе®қеҰӮжқҘпјҲйҒҺеҺ»дёғд»ҸгҒ®дёҖгҖӮе®қз”ҹеҰӮжқҘгҒЁгӮӮпјүгҖҚгҒЁгҖҢйҮҲиҝҰеҰӮжқҘпјҲдёҚз©әжҲҗе°ұеҰӮжқҘгҒЁгӮӮпјүгҖҚгҒ®дәҢгҒӨгҒ®д»ҸеғҸгӮ’дёҰгҒ№гҒҰе®үзҪ®гҒ—гҒҹгҖҢеЎ”гҖҚгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҢзңҹиЁҖеҜҶж•ҷ(жқұеҜҶ)гҖҚгҒ§гҒҜгҖҒдёҖеұӨзӣ®вҖҰвҖҰ

гғҖгғ«гғ гӮ·гғҘгӮҝгғғгғҲгғ»гӮјгғ„гӮ§гғғгӮ·гӮӘгғі(гҒ гӮӢгӮҖгҒ—гӮ…гҒҹгҒЈгҒЁгғ»гҒңгҒӨгҒҮгҒЈгҒ—гҒҠгӮ“)

Darmstadter SezessionгҖӮгҖҢгӮҰгӮЈгғјгғігғ»гӮјгғ„гӮ§гғғгӮ·гӮӘгғігҖҚгҒ«ж¬ЎгҒ„гҒ§зӢ¬еӣҪгҒ®гғҖгғ«гғ гӮ·гғҘгӮҝгғғгғҲгҒ«иҲҲгҒ•гӮҢгҒҹиҠёиЎ“йқ©ж–°йҒӢеӢ•гҖӮгғҳгғғгӮ»гғіеӨ§е…¬E.гғ«гғјгғҲгғҙгӮЈгғ’гҒҢгҖҒиӢұеӣҪгҒ®иҝ‘д»ЈйҒӢеӢ•гҒ«еҲәжҝҖгҒ•гӮҢгҒҰгҖҒгғҖгғ«гғ гӮ·гғҘгӮҝгғғвҖҰвҖҰ

дё№дёӢеҒҘдёү(гҒҹгӮ“гҒ’гҒ‘гӮ“гҒһгҒҶгҖҒ1913пҪһ2005)

ж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜгҖҢдё–з•ҢгҒ®гӮҝгғігӮІгҖҚгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҹгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒж—Ҙжң¬дәәе»әзҜү家гҒЁгҒ—гҒҰжңҖгӮӮж—©гҒҸеӣҪеӨ–гҒ§гӮӮжҙ»иәҚгҒ—гҖҒиӘҚзҹҘгҒ•гӮҢгҒҹдёҖдәәгҖӮ第дәҢж¬Ўдё–з•ҢеӨ§жҲҰеҫ©иҲҲеҫҢгҒӢгӮүй«ҳеәҰжҲҗй•·жңҹгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®еӣҪ家зҡ„гғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгӮ’жүӢжҺӣгҒ‘гҒҹе»әзҜүз•ҢгҒ®гғҲгғғгғ—гғӘгғјгғҖгғјвҖҰвҖҰ

еҚҳеұӨ(гҒҹгӮ“гҒқгҒҶ)

жӯҙеҸІзҡ„е»әйҖ зү©гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеұӢж №гҒ®йҮҚгҒӘгӮҠгҒҢгҒІгҒЁгҒӨгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҖӮйҡҺж•°гҒЁгҒҜеҲҘгҒ§гҖҒе»әзү©гҒҢ2йҡҺгҒҫгҒҹгҒҜгҒқгӮҢд»ҘдёҠгҒ®йҡҺж•°гҒ®е ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

йҒ•жЈҡ(гҒЎгҒҢгҒ„гҒ гҒӘ)

гҖҢйҒ•жЈҡгҖҚгҒ®зҷәз”ҹгҒҜгҖҒе®Өз”әжҷӮд»ЈгҒ®дёӯи‘үгҒ§гҖҒзҸҫеӯҳгҒҷгӮӢжңҖеҸӨгҒ®гӮӮгҒ®гҒҜгҖҢжқұеұұж®ҝпјҲж…Ҳз…§еҜәпјүжқұжұӮе Ӯгғ»еҗҢд»Ғж–ҺгҖҚгҒ®гҖҢд»ҳжӣёйҷўгҖҚгҒ«йҡЈгӮҠеҗҲгӮҸгҒӣгҒ«гҒӨгҒҸгӮүгӮҢгҒҹгҖҢжЈҡгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжұҹжҲёжҷӮд»ЈеҲқжңҹгҒҫгҒ§гҒ®гӮӮгҒ®гҒҜгҖҢең°иўӢгҖҚгӮ’ж¬ гҒҚгҖҢең°жқҝгҖҚгӮ’гҖҢжҠјжқҝгҖҚеҪўејҸвҖҰвҖҰ

еҚғйіҘз ҙйўЁ(гҒЎгҒ©гӮҠгҒҜгҒө)

дёӯжўқзІҫдёҖйғҺ(гҒЎгӮ…гҒҶгҒҳгӮҮгҒҶгҒӣгҒ„гҒ„гҒЎгӮҚгҒҶгҖҒ1868пҪһ1936)

жӣҪзҰ°йҒ”и”ө гҒЁе…ұгҒ«жӣҪзҰ°дёӯжўқе»әзҜүдәӢеӢҷжүҖгӮ’дё»е®°гҒҷгӮӢгҖӮеұұеҪўзңҢзұіжІўеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科еҸҠгҒігӮұгғігғ–гғӘгғғгӮёеӨ§еӯҰеҚ’гҖӮж–ҮйғЁзңҒиҫһиҒ·еҫҢгҖҒжӣҪзҰ°гҒЁжқұдә¬дёёгҒ®еҶ…гҒ«е»әзҜүдәӢеӢҷжүҖгӮ’й–ӢиЁӯгҖӮжҳЁжҜ”委гҒ«гҒҜгҖҒжңӯе№ҢиҫІеӯҰж ЎпјҲзҸҫеҢ—жө·йҒ“еӨ§еӯҰпјүжҳҶвҖҰвҖҰ

дёӯй–Җе»Ҡ(гҒЎгӮ…гҒҶгӮӮгӮ“гӮҚгҒҶ)

еёіеҸ°ж§Ӣ(гҒЎгӮҮгҒҶгҒ гҒ„гҒҢгҒҫгҒҲ)

жүӢж–§(гҒЎгӮҮгҒҶгҒӘ)

йҮҝзӣ®еүҠгӮҠ(гҒЎгӮҮгҒҶгҒӘгӮҒгҒ‘гҒҡгӮҠ)

йҺ®е®ҲзӨҫ(гҒЎгӮ“гҒҳгӮ…гҒ—гӮғ)

зҜүең°еЎҖ(гҒӨгҒ„гҒҳгҒ№гҒ„)

гҖҢзҜүең°еЎҖгҖҚгҒЁгҖҢз·ҙеЎҖгҖҚгҒҜгҖҒеүҚиҖ…гҒҢгҖҢеңҹгҖҚгҒ«гӮҲгӮӢгҖҢдёҖдҪ“йҖ гҖҚгҒӘгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒеҫҢиҖ…гҒҜгҖҢз“ҰгҖҚгӮ’гҖҢеңҹгҖҚгҒ§з©ҚгҒҝдёҠгҒ’гӮӢгҖҒгҒ„гӮҸгҒ°гҖҢзө„з©ҚйҖ гҖҚгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒж§ӢйҖ гҒҢз•°гҒӘгӮӢгҖӮдёЎж–№гҒЁгӮӮгҖҒиЎЁйқўгҒ«жјҶе–°гӮ’еЎ—гӮҠд»•дёҠгҒ’гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒиҰӢгҒҹзӣ®гҒҜеӨүгӮҸгӮүгҒӘгҒ„гҖӮжјҶе–°вҖҰвҖҰ

гғ„гӮӨгӮ№гғҲгӮігғ©гғ (гҒӨгҒ„гҒҷгҒЁгҒ“гӮүгӮҖ)

twist columnгҖӮжҚ©гӮҢжҹұгҖӮеҶҶжҹұгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒжҹұиә«гҒ®йғЁеҲҶгҒҢзё„гӮ’ж’ҡгӮҠеҗҲгӮҸгҒӣгҒҹгӮҲгҒҶгҒ«еҪўдҪңгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҖӮ

и№Іиёһ(гҒӨгҒҸгҒ°гҒ„)

д»ҳжӣёйҷў(гҒӨгҒ‘гҒҳгӮҮгҒ„гӮ“)

д»ҳжЁӢз«Ҝ(гҒӨгҒ‘гҒІгҒ°гҒҹ)

ж•·еұ…гҖҒйҙЁеұ…гҒӘгҒ©гҒ®жәқгҒ®еҮёйғЁеҲҶгӮ’жЁӢз«ҜпјҲгҒІгҒ°гҒҹпјүгҒЁгҒ„гҒ„гҖҒж•·еұ…гӮ„йҙЁеұ…гҖҒз«Әжһ гҒӘгҒ©гҒ«жәқгӮ’гҒӨгҒҸгҒЈгҒҰеј•гҒҚжҲёгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜдёҠгҒ’дёӢгҒ’жҲёгҒӘгҒ©гӮ’е»әгҒҰиҫјгӮҖйҡӣгҖҒжәқгӮ’еҪ«гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒйӣҮгҒ„жңЁгӮ’гҒӨгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжәқгӮ’дҪңгӮӢе ҙеҗҲгҖҒгҒқгҒ®йӣҮгҒ„жңЁгӮ’вҖҰвҖҰ

еҺЁеӯҗдәҢйҡҺ(гҒӨгҒ—гҒ«гҒӢгҒ„)

иЎ—и·ҜеҒҙгҒ®е№іе…ҘеұӢж №гҒ®и»’й«ҳгӮ’дҪҺгҒҸжҠ‘гҒҲгҒҹ民家гҒ®гҖҒеұӢж №иЈҸйғЁеұӢгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’гҖҢеҺЁеӯҗдәҢйҡҺгҖҚгҒЁз§°гҒҷгӮӢгҖӮгҖҢдёӯдәҢйҡҺгҖҚгҒЁиЎЁиЁҳгҒ•гӮҢгӮӢе ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеҚҳгҒ«гҖҢгҒӨгҒ—гҖҚжҲ–гҒ„гҒҜгҖҢгҒҡгҒ—гҖҚгҒЁгӮӮе‘јгҒ°гӮҢгҒҹгӮҠгӮӮгҒҷгӮӢгҖӮгҖҢеҺЁеӯҗгҖҚд»ҘеӨ–гҒ«гҖҢеӣіеӯҗгҖҚгҖҢиҫ»гҖҚгҒ®жјўеӯ—вҖҰвҖҰ

еңҹжөҰдәҖеҹҺ(гҒӨгҒЎгҒҶгӮүгҒӢгӮҒгҒҚгҖҒ1897пҪһ1996)

иҢЁеҹҺзңҢж°ҙжҲёеёӮз”ҹгҒҫгӮҢгҖӮпјҲжЁӘеұұеӨ§иҰігҒҜеҸ”зҲ¶гҒ«гҒӮгҒҹгӮӢпјүжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰе·ҘеӯҰйғЁе»әзҜүеӯҰ科еҚ’гҖӮF.L.гғ©гӮӨгғҲгҒ«её«дәӢгҖӮжёЎзұігҒ—гӮҝгғӘгӮўгӮ»гғігҒ«е…ҘжүҖгҖӮпјҲеҗҢеғҡгҒ«гҖҒгғӘгғҒгғЈгғјгғүгғ»гғҺгӮӨгғҲгғ©гҖҒгӮўгғүгғ«гғ•гғ»гӮ·гғігғүгӮўгғјгҒҢгҒ„гҒҹпјүеё°еӣҪеҫҢеӨ§еҖүеңҹжңЁпјҲзҸҫвҖҰвҖҰ

з№Ӣиҷ№жўҒ(гҒӨгҒӘгҒҺгҒ“гҒҶгӮҠгӮҮгҒҶ)

еҰ»е…Ҙ(гҒӨгҒҫгҒ„гӮҠ)

е»әзү©гҒ®еҰ»еҒҙгҒ«дё»еҮәе…ҘеҸЈгҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒ„гҒҶгҖӮеҰ»еҒҙгҒЁгҒҜе»әзү©гҒ®еұӢж №гҒ®еӨ§жЈҹгҒЁзӣҙи§’гҒӘеҒҙйқўгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеӨ§жЈҹгҒЁе№іиЎҢгҒӘеҒҙйқўгҒҜе№іеҒҙгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮеҰ»гҒЁгҒҜгҖҒз«ҜгҒ®ж„Ҹе‘ігҒ§гҖҒеҲҮеҰ»еұӢж №гҒҜдёЎз«ҜгӮ’еҲҮгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒқгҒ®еҗҚгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

еҰ»жңЁй јй»„(гҒӨгҒҫгҒҚгӮҲгӮҠгҒӘгҒӢгҖҒ1859пҪһ1916)

жұҹжҲёж——жң¬гҒ®з”ҹгҒҫгӮҢгҖӮгӮігғігғүгғ«гҒ«её«дәӢгҖҒгӮігғјгғҚгғ«еӨ§еӯҰеҚ’гҖӮж•°еӨҡгҒҸгҒ®е®ҳеәҒе»әзҜүгӮ’жүӢжҺӣгҒ‘гҒҹгҖӮдҪңе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒжқұдә¬еәңеәҒиҲҺгҖҒжқұдә¬е•Ҷе·Ҙдјҡиӯ°жүҖгҖҒжЁӘжөңжӯЈйҮ‘йҠҖиЎҢжң¬еә—пјҲзҸҫзҘһеҘҲе·қзңҢз«ӢеҚҡзү©йӨЁпјүгҖҒж—Ҙжң¬иөӨеҚҒеӯ—зӨҫжң¬зӨҫгҖҒж—Ҙжң¬ж©ӢгҖҒж—§еұұеҸЈзңҢеәҒиҲҺпјҲзҸҫеұұвҖҰвҖҰ

й¶ҙдәҖ蓬иҺұзҹізө„(гҒӨгӮӢгҒӢгӮҒгҒ»гҒҶгӮүгҒ„гҒ„гӮҸгҒҗгҒҝ)

дҪңеәӯгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒдёӯеӣҪгҒ®зҘһд»ҷжҖқжғігӮ’еҹәгҒ«гҖҒзҗҶжғійғ·гҒЁгҒ•гӮҢгӮӢ蓬иҺұеі¶гӮ„й•·еҜҝгҒ®гӮ·гғігғңгғ«й¶ҙгӮ„дәҖгӮ’зҸҫгҒҷзҹізө„гӮ’жҚ®гҒҲгҒҰгҒқгҒ®дё–з•ҢгӮ’жҠҪиұЎзҡ„гҖҒиұЎеҫҙзҡ„гҒ«иЎЁзҸҫгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҖӮзҘһд»ҷжҖқжғігҒЁгҒҜгҖҒеҸӨд»ЈдёӯеӣҪгҒ§гҖҒдәәгҒ®е‘ҪгҒ®ж°ёйҒ гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зҘһдәәгӮ„д»ҷдәәгҒ«иЁ—вҖҰвҖҰ

гғҮгғ»гӮ№гғҶгӮӨгғ«(гҒ§гғ»гҒҷгҒҰгҒ„гӮӢ)

De StijlгҖӮ1917е№ҙгҖҒгӮӘгғ©гғігғҖгҒ®гғ©гӮӨгғҮгғігҒ§T.v.гғүгӮҘгғјгӮ№гғ–гғ«гӮ°гӮ’дёӯеҝғгҒЁгҒ—гҒҰзөҗжҲҗгҒ•гӮҢгҒҹйҖ еҪўйҒӢеӢ•гҒ§гҖҒеҗҢзӣҹгҒ®ж©ҹй–ўиӘҢгӮ’зҷәиЎҢгҒ—гҒҹгҖӮгҖҢгӮ№гғҶгӮӨгғ«гҖҚгҒЁгҒҜгҖҒгӮӘгғ©гғігғҖиӘһгҒ§гҖҢж§ҳејҸгҖҚгӮ’ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢгҖӮ

йҒӢеӢ•гҒ«гҒҜгҖҒP.гғўвҖҰвҖҰ

еёқеҶ ж§ҳејҸ(гҒҰгҒ„гҒӢгӮ“гӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)

жҳӯе’ҢеҲқжңҹгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгғҠгӮ·гғ§гғҠгғӘгӮәгғ пјҲж°‘ж—Ҹдё»зҫ©гғ»еӣҪ家主зҫ©гғ»еӣҪж°‘дё»гҖҖзҫ©гғ»еӣҪзІӢдё»зҫ©гҒӘгҒ©гҒЁиЁігҒ•гӮҢгҖҒзЁ®гҖ…гғӢгғҘгӮўгғігӮ№гҒҢз•°гҒӘгӮӢпјүгҒ®еҸ°й ӯгӮ’иғҢжҷҜгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒз„ЎеӣҪзұҚгҒҫгҒҹгҒҜеӣҪйҡӣзҡ„гҒӘиҝ‘д»Јдё»зҫ©е»әзҜүгҒ«еҜҫжҠ—гҒ—гҒҰдё»ејөгҒ•гӮҢгҒҹж§ҳејҸгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮж§ӢйҖ вҖҰвҖҰ

йҰ¬и№„еҪўгӮўгғјгғҒ(гҒҰгҒ„гҒҰгҒӨгҒҢгҒҹгҒӮгғјгҒЎ)

horseshoe archгҖӮйҰ¬и№„гҒ®еҪўгӮ’гҒ—гҒҹгӮўгғјгғҒгҖӮеҚҠеҶҶгӮўгғјгғҒ гҒ®еӨүеҪўгҒ§гҖҒ4еҲҶгҒ®3еҶҶгӮ’еҹәжң¬гҒЁгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҖӮдёёеһӢйҰ¬и№„еҪўгӮ„е°–гӮҠйҰ¬и№„еҪўгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

еҮәзө„(гҒ§гҒҗгҒҝ)

еұӢж №гӮ’ж”ҜгҒҲгӮӢи»’жЎҒпјҲдёёжЎҒпјүгӮ’еүҚгҒ«еҮәгҒ—гҒҰгҖҒжҹұеҝғгҒӢгӮүи»’е…ҲгҒҫгҒ§гҒ®еҮәгӮ’ж·ұгҒҸгҒҷгӮӢжүӢжі•гҒ®дёҖгҖӮжҹұдёҠгҒ®еҮәдёүж–—гӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢеӨ§ж–—гҒӢгӮүеЈҒйқўгҒЁгҒҜзӣҙи§’гҒ«жһ иӮҳжңЁгҒ®дёҖгҒӨгӮ’еүҚж–№гҒёзӘҒеҮәгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®дёҠгҒ«еЈҒйқўгҒЁе№іиЎҢгҒ«и»’жЎҒгӮ’жүҝгҒ‘гӮӢе№ідёүж–—гӮ’ијүгҒӣгҒҹгӮӮгҒ®гҖӮвҖҰвҖҰ

гғҶгғғгӮ»гғ©(гҒҰгҒЈгҒӣгӮү)

tesseraгҖӮе»әзҜүзү©гҒ®еәҠгӮ„еЈҒйқўжҲ–гҒ„гҒҜе·ҘиҠёе“ҒгҒ®иЈ…йЈҫгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«ж–ҪгҒ•гӮҢгӮӢгғўгӮ¶гӮӨгӮҜпјҲmosaicпјүеҲ¶дҪңгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒжјҶе–°гҒ®дёӯгҒ«еҹӢгӮҒиҫјгҒҫгӮҢгӮӢгӮөгӮӨгӮігғӯзҠ¶гҒ®е°ҸзүҮгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮдёҖиҫәгҒҢж•°гғҹгғӘгҒӢгӮү30гғҹгғӘгҒ»гҒ©гҒ§гҖҒеӨ§зҗҶзҹігғ»иІҙзҹігғ»гӮ¬гғ©вҖҰвҖҰ

гғҶгғҘгғјгғҖгғјгӮўгғјгғҒ(гҒҰгӮ…гғјгҒ гғјгҒӮгғјгҒЎ)

tudor archгҖӮгҖҢе°–й ӯгҖҚгҒЁгҖҢгӮӘгӮёгғјгҖҚгҒ®дёӯй–“гҒ®гӮўгғјгғҒгҖӮгҒӨгҒ¶гӮҢгҒҹеҪўгҒ®жүҒе№ігҒӘгҖҢе°–й ӯгӮўгғјгғҒгҖҚгҒЁгӮӮгҒ„гҒҲгӮӢгҖӮ

гғҶгғҘгғјгғҖгғјж§ҳејҸ(гҒҰгӮ…гғјгҒ гғјгӮҲгҒҶгҒ—гҒҚ)

Tudor styleгҖӮиӢұеӣҪгҒ®15дё–зҙҖжң«й ғгҒӢгӮү17дё–зҙҖеҲқй ӯгҒҫгҒ§гҒ®е»әзҜүж§ҳејҸгҖӮгҒ°гӮүжҲҰдәүгҒ®зөӮзөҗгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒеҫҢгҒ«гҖҢгғҶгғҘгғјгғҖгғјгҒ®е№іе’ҢгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢжҷӮд»ЈгҒҢиЁӘгӮҢгӮӢгҒЁгҖҒ1530е№ҙд»ЈгҒ«гҒҜе»әзү©гҒ®ж§ҳејҸгҒҢгӮҙгӮ·гғғгӮҜж§ҳејҸгҒӢгӮүеӨүеҢ–гҒҢз”ҹвҖҰвҖҰ

гғҶгғ©гӮігғғгӮҝ(гҒҰгӮүгҒ“гҒЈгҒҹ)

terracottaгҖӮе…ғжқҘгҖҢзҙ з„јгҒҚгҖҚгҒ®ж„ҸгҖӮе»әзҜүзү©гҒ®еӨ–иЈ…з”ЁгҖҒзү№гҒ«гғ‘гғ©гғҡ

гғғгғҲгғ»иӣҮи…№гғ»жҹұй ӯгҒӘгҒ©гҒ®иӨҮйӣ‘гҒӘжЁЎж§ҳгҒ®гҒӮгӮӢеӨ§еһӢгҒ®зІҳеңҹиЈҪе“ҒгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮж·ұ

гҒҝгҒ®гҒӮгӮӢиөӨиӨҗиүІгҒ®гӮӮгҒ®гҒҢеӨҡгҒҸгҖҒз…үз“ҰгӮҲгӮҠзЎ¬иіӘгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гғҶгғ©гӮҫ(гҒҰгӮүгҒһ)

terrazzoгҖӮдәәйҖ зҹігҒ®дёҖзЁ®гҒ§гҖҒгғЎгғғгӮ·гғҘгӮ’е…ҘгӮҢгҒҹгғўгғ«гӮҝгғ«гӮ’дёӢеЎ—гӮҠгҒ—гҒҹдёҠгҒ«гҖҒеӨ§зҗҶзҹігғ»иӣҮзҙӢеІ©гғ»иҠұеҙ—еІ©гҒӘгҒ©гҒ®зІүз •зІ’гҒ«йЎ”ж–ҷгғ»зҷҪгӮ»гғЎгғігғҲгӮ’з·ҙгӮҠж··гҒңгҒҹгғўгғ«гӮҝгғ«гӮ’еЎ—гӮҠгҖҒзЎ¬еҢ–жҷӮгӮ’иҰӢгҒҜгҒӢгӮүгҒЈгҒҰиЎЁйқўгӮ’з ”зЈЁгҒ—гҖҒиү¶еҮәгҒ—гҒ—гҒҰвҖҰвҖҰ

з…§гӮҠиө·гӮҠеұӢж №(гҒҰгӮҠгӮҖгҒҸгӮҠгӮ„гҒӯ)

з…§гӮҠеұӢж №(гҒҰгӮҠгӮ„гҒӯ)

еӨ©и“Ӣ(гҒҰгӮ“гҒҢгҒ„)

д»ҸеғҸгҒ®й ӯдёҠгҒ«жҮёгҒ‘еҗҠгӮӢгҒ•гӮҢгҒҹи“ӢзҠ¶гҒ®иҰҶгҒ„гҒ®гҒ“гҒЁгҖӮеҺҹж„ҸгҒҜгҖҒеҚ°еәҰгҒ®иІҙдәәгҒҢеӨ–еҮәжҷӮгҒ«дҪҝгҒҶгҖҢи“ӢгҖҚгӮ’гҒ•гҒҷгҖӮгҖҢиЈӮпјҲгҒҚгӮҢпјүгҖҚгӮ’ејөгҒЈгҒҹгҖҢиЈӮи“ӢгҖҚгҒ®д»–гҖҒжңЁиЈҪгғ»йҮ‘еұһиЈҪгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮеӣӣе‘ЁгҒ®зёҒгҒ«гҖҢз“”зҸһпјҲгӮҲгҒҶгӮүгҒҸпјүгҖҚгӮ’еһӮгӮүгҒҷгҖӮпјҲз“”зҸһгҒЁгҒҜгҖҒеӨ§вҖҰвҖҰ

еӨ©зӢ—еһӮжңЁ(гҒҰгӮ“гҒҗгҒ гӮӢгҒҚ)

еӨ©з«әж§ҳ(гҒҰгӮ“гҒҳгҒҸгӮҲгҒҶ)

гҖҖ

еӨ©дә•й•·жҠј(гҒҰгӮ“гҒҳгӮҮгҒҶгҒӘгҒ’гҒ—)

гҖҖ

гғҮгғігғҶгӮЈгғ«(гҒ§гӮ“гҒҰгҒғгӮӢ)

dentilгҖӮжӯҜйЈҫгӮҠгҖӮгӮ®гғӘгӮ·гғЈгғ»гғӯгғјгғһе»әзҜүгҒ®гҖҢгӮігғјгғӢгӮ№гҖҚгҒ«иҰӢгӮүгӮҢгӮӢе°ҸгҒ•гҒӘзӣҙж–№дҪ“гҒ®йҖЈз¶ҡиЈ…йЈҫгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮгҒқгҒ®еҪўгҒ®жӯҜгҒҢдёҰгӮ“гҒ гӮҲгҒҶгҒ«иҰӢгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүеҗҚд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹгҖӮиӘһжәҗгҒҜгғ©гғҶгғіиӘһгҒ®densгҒ§жӯҜгӮ’ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢгҖӮ

гғүгғјгғһгғјзӘ“(гҒ©гғјгҒҫгғјгҒҫгҒ©)