µĘ▒µ▒¤ķāĘÕ£¤Ķ│ćµ¢Öķż© Õłźķż©’╝łµŚ¦Õ╣Ėńö░Õ«ČõĮÅÕ«ģ’╝ē

-

õĖ╗Õ▒ŗÕīŚķØóŃü«ÕģźŃéŖÕÅŻõ╗śĶ┐æ

õĖ╗Õ▒ŗÕīŚķØóŃü«ÕģźŃéŖÕÅŻõ╗śĶ┐æ

ÕĘ”Õü┤Ńü½Õ╝ĄŃéŖÕć║ŃüŚŃü¤ŃĆīĶ▓┤Ķ│ōńÄäķ¢óŃĆŹŃü«ĶāīķØóŃü«Õ▒ŗµĀ╣Ńü»ŃĆüķŖģµØ┐Ńü©õĖƵ¢ćÕŁŚńō”ŃéÆńö©ŃüäŃü¤Ķ╗ĮÕ┐½Ńü¬µäÅÕīĀŃü«Ķģ░Ķæ║Õ▒ŗµĀ╣Ńü¦ŃĆüµØ▒ķØóŃüŗŃéēÕŹŚķØóŃü«ŃĆīÕŗصēŗÕÅŻŃĆŹŃü«µēŗÕēŹŃüŠŃü¦ŃüŠŃéÅŃéŗŃĆé

Õ║ŁÕ£ÆÕü┤Ńü«Õ║¦µĢĘ

Õ║ŁÕ£ÆÕü┤Ńü«Õ║¦µĢĘ

’╝æķÜÄÕ║¦µĢĘŃü»ÕŹŚÕü┤Ńü«Õ║ŁÕ£ÆŃü½ķØóŃüŚŃü”ŃĆü’╝ōÕ«żŃüīõĖ”ŃüČŃĆéµäÅÕīĀŃü»µŖæÕłČńÜäŃü¬ŃüīŃéēńö©µØÉŃéÆÕɤÕæ│ŃüŚŃü¤Ķ┐æõ╗ŻÕÆīķó©õĮÅÕ«ģŃĆé

ÕźźÕ║¦µĢĘ

ÕźźÕ║¦µĢĘ

’╝æķ¢ōÕ╣ģŃü«Õ║ŖŃü©Õć║µøĖķÖóŃüīĶ©ŁŃüłŃéēŃéīŃĆüÕ║ŖĶäćŃü»ķüĢŃü䵯ÜŃü©Õż®ĶóŗŃü¦µ¦ŗµłÉŃüĢŃéīŃĆüõĖ╗Õ▒ŗŃü«õĖŁŃü¦µ£ĆŃééµĀ╝Õ╝ÅŃüīĶ¬┐ŃüłŃéēŃéīŃü¤Õ║¦µĢĘŃü¦ŃüéŃéŗŃĆé

-

µ¼äķ¢ō

µ¼äķ¢ō

µ¼ĪŃü«ķ¢ōŃü»ŃĆüÕøøÕæ©Ńü½ķĢʵŖ╝ŃüīÕø×ŃüĢŃéīŃĆüÕ║¦µĢĘÕóāŃü½ńŁ¼µ¼äķ¢ōŃüīĶ©ŁŃüłŃéēŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃĆé

Õ║ŁÕ£ÆŃü½ķØóŃüŚŃü¤ńĖüÕü┤

Õ║ŁÕ£ÆŃü½ķØóŃüŚŃü¤ńĖüÕü┤

ńĖüÕü┤Ńü»ńČÖŃüÄńø«Ńü¬ŃüŚŃü«’╝æµ×ÜŃü«ķĢĘŃüäµØ┐Ńü¦µ¦ŗµłÉŃüĢŃéīŃĆüĶģ░õ╗śķÜ£ÕŁÉŃü»µØóńø«ŃüīńŠÄŃüŚŃüäŃĆé

’╝ÆķÜÄÕ║¦µĢĘ

’╝ÆķÜÄÕ║¦µĢĘ

’╝æķÜÄŃü»µÄźÕ«óńö©Ńü«ń®║ķ¢ōŃü©ŃüŚŃü”µĀ╝Õ╝ÅŃüéŃéŗÕ║āķ¢ōŃéäĶīČÕ«żŃüīĶ©ŁŃüæŃéēŃéīŃĆü’╝ÆķÜÄŃü»Õ«ČµŚÅŃü«ńö¤µ┤╗ń®║ķ¢ōŃü©ŃüŚŃü”Õ░ÅĶ”ŵ©ĪŃü¬ķā©Õ▒ŗŃéÆõĖ”Ńü╣ŃéŗŃĆé

-

ŃéżŃā│Ńé╣Ńé┐Ńā¼Ńā╝ŃéĘŃā¦Ńā│title ŃĆīÕģŁÕÉłŃĆŹ

ŃéżŃā│Ńé╣Ńé┐Ńā¼Ńā╝ŃéĘŃā¦Ńā│title ŃĆīÕģŁÕÉłŃĆŹ

120Õ╣┤Ķ┐æŃüÅńČÜŃüÅń½╣ÕĘźĶŖĖÕ«ČŃü«Õøøõ╗Żńø«Ńü©ŃüŚŃü”ŃĆüÕøĮÕåģÕż¢Ńü¦Õ╣ģÕ║āŃüŵ┤╗Ķ║ŹŃüÖŃéŗńö░ĶŠ║ń½╣ķø▓µ¢ÄŃü«õĮ£ÕōüŃéÆÕĖĖĶ©ŁÕ▒Ģńż║ŃüÖŃéŗŃĆé

ńÄäķ¢óÕģźŃéŖÕÅŻŃü©Õ║Ł

ńÄäķ¢óÕģźŃéŖÕÅŻŃü©Õ║Ł

ĶĪ©ķ¢ĆŃā╗Õ£¤ĶöĄŃā╗õ╣Šµ½ōÕÅŖŃü│ÕĪĆŃā╗õĖ╗Õ▒ŗŃü«4õ╗ČŃüīÕøĮńÖ╗ķī▓µ£ēÕĮóµ¢ćÕī¢Ķ▓ĪŃĆé

Õåģķā©ŃüŗŃéēĶ”ŗŃéŗĶĪ©ķ¢ĆÕæ©ĶŠ║

Õåģķā©ŃüŗŃéēĶ”ŗŃéŗĶĪ©ķ¢ĆÕæ©ĶŠ║

Õåģķā©ŃüŗŃéēĶ”ŗŃéŗŃü©ŃĆüÕ¤║ÕŻćõĖŖŃü½ÕģźÕÅŻŃā╗ń¬ōŃü©Õ║ćŃéÆĶ©ŁŃüæŃü¤õ╣ŠĶöĄŃĆüÕ▒ŗµĀ╣ķ½śŃüīõĮÄŃüäĶĪ©ķ¢ĆŃĆüÕ║ćŃü©ÕģźÕÅŻŃéÆĶ©ŁŃüæŃü¤Õ£¤ĶöĄŃüīõĖ”Ńü│ŃĆüÕżēÕī¢Ńü«ŃüéŃéŗµÖ»Ķ”│ŃéÆÕĮóµłÉŃĆé

ĶĪ©ķ¢Ć

ĶĪ©ķ¢Ć

Õ£¤ĶöĄŃü½µī¤ŃüŠŃéīŃü¤õĖĪõĖŗķĆĀµ£¼ńō”Ķæ║Õ╣│ÕģźŃĆéń¤│µ«ĄŃéÆĶ©ŁŃüæŃü”ķ½śŃüäÕ£░ńøżķØóŃü«µĢĘÕ£░ÕåģŃü½Õ░ÄŃüÅŃĆ鵌¦Õ«ČŃü«ĶĪ©µ¦ŗŃüłŃü¦µŁ┤ÕÅ▓ńÜäµÖ»Ķ”│ŃéÆÕĮóµłÉŃüÖŃéŗŃĆé

µŚźµ£¼Õ║ŁÕ£ÆŃĆīķćŹÕ«ØĶŗæŃĆŹ

µŚźµ£¼Õ║ŁÕ£ÆŃĆīķćŹÕ«ØĶŗæŃĆŹ

µŚźµ£¼Õ║ŁÕ£ÆŃü»ŃĆüŃé│ŃéżŃüīµ││Ńüɵ▒ĀŃéäŃĆüń┤ä2mŃü«Õż¦ŃüŹŃü¬µĢĘń¤│ŃĆüķ½śŃüĢń┤ä3’ĮŹŃü«ń¤│ńü»ń▒ĀŃü¬Ńü®ŃéÆķģŹńĮ«ŃĆé

µĘ▒µ▒¤ķāĘÕ£¤Ķ│ćµ¢Öķż© µ£¼ķż©

µĘ▒µ▒¤ķāĘÕ£¤Ķ│ćµ¢Öķż© µ£¼ķż©

µĘ▒µ▒¤Ńü«ĶÅģń¼ĀŃéäĶÅģń┤░ÕĘźŃü«Õ▒Ģńż║ŃĆüÕēŹÕ║ŁŃü½ŃĆīĶÅģńö░ŃĆŹŃéÆÕŠ®ÕĤŃüŚõ╝ØńĄ▒µŖĆĶāĮŃü«õ┐ØÕŁśńČÖµē┐ŃĆüÕ£░ÕģāÕć║Ķ║½Ńü«õ║║ķ¢ōÕøĮÕ«ØĶ¦ÆĶ░ĘÕ£ŁõĖĆŃā╗Ķ¦ÆĶ░ĘÕŗćÕ£ŁńłČÕŁÉ’╝łĶīČŃü«µ╣»ķć£’╝ēŃü«õĮ£ÕōüŃéÆÕ▒Ģńż║ŃüÖŃéŗµ¢ĮĶ©ŁŃü¦ŃüéŃéŗŃĆé

õ╝ŖÕŗóńź×Õ««Õ╝ÅÕ╣┤ķüĘÕ««Ńā╗Õż¦ÕśŚńźŁŃü½Ķ¬┐ķĆ▓

õ╝ŖÕŗóńź×Õ««Õ╝ÅÕ╣┤ķüĘÕ««Ńā╗Õż¦ÕśŚńźŁŃü½Ķ¬┐ķĆ▓

µĘ▒µ▒¤Ńü«ĶÅģń┤░ÕĘźŃü«µŖĆĶĪōŃü»Õż¦ķś¬ÕĖéŃü«ńäĪÕĮóµ¢ćÕī¢Ķ▓ĪŃü½µīćÕ«ÜŃüĢŃéīŃĆüµĘ▒µ▒¤ĶÅģń┤░ÕĘźõ┐ØÕŁśõ╝ÜŃü½ŃéłŃüŻŃü”ÕÅŚŃüæńČÖŃüīŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃĆéńÜćÕ«żĶĪīõ║ŗŃü«Õż¦ÕśŚńźŁŃü¦Ńü«ÕŠĪĶÅģĶōŗŃĆüõ╝ŖÕŗóńź×Õ««Ńü«Õ╝ÅÕ╣┤ķüĘÕ««Ńü«ÕŠĪµ¢ÖĶÅģÕŠĪń¼ĀŃā╗ÕŠĪń┐│ŃéÆĶ¬┐ķĆ▓ŃüÖŃéŗŃĆé

Õłźķż©õĖ╗Õ▒ŗŃü«ÕŹŚķØó

Õłźķż©õĖ╗Õ▒ŗŃü«ÕŹŚķØó

µĢĘÕ£░õĖŁÕż«ķā©Ńü«µØ▒Ķź┐µ¢╣ÕÉæŃü½õĮŹńĮ«ŃüŚŃĆüÕģźµ»ŹÕ▒ŗķĆĀµĪ¤ńō”Ķæ║Ńü«Õ╣│ÕģźŃü¦1ķÜÄŃü«õĖŁÕż«ķā©Ńü½’╝ÆķÜÄŃüīĶ©ŁŃüæŃéēŃéīŃéŗŃĆé

õĖ╗Õ▒ŗÕīŚķØóŃü«ÕģźŃéŖÕÅŻõ╗śĶ┐æ

õĖ╗Õ▒ŗÕīŚķØóŃü«ÕģźŃéŖÕÅŻõ╗śĶ┐æ

ÕĘ”Õü┤Ńü½Õ╝ĄŃéŖÕć║ŃüŚŃü¤ŃĆīĶ▓┤Ķ│ōńÄäķ¢óŃĆŹŃü«ĶāīķØóŃü«Õ▒ŗµĀ╣Ńü»ŃĆüķŖģµØ┐Ńü©õĖƵ¢ćÕŁŚńō”ŃéÆńö©ŃüäŃü¤Ķ╗ĮÕ┐½Ńü¬µäÅÕīĀŃü«Ķģ░Ķæ║Õ▒ŗµĀ╣Ńü¦ŃĆüµØ▒ķØóŃüŗŃéēÕŹŚķØóŃü«ŃĆīÕŗصēŗÕÅŻŃĆŹŃü«µēŗÕēŹŃüŠŃü¦ŃüŠŃéÅŃéŗŃĆé

Õ║ŁÕ£ÆÕü┤Ńü«Õ║¦µĢĘ

Õ║ŁÕ£ÆÕü┤Ńü«Õ║¦µĢĘ

’╝æķÜÄÕ║¦µĢĘŃü»ÕŹŚÕü┤Ńü«Õ║ŁÕ£ÆŃü½ķØóŃüŚŃü”ŃĆü’╝ōÕ«żŃüīõĖ”ŃüČŃĆéµäÅÕīĀŃü»µŖæÕłČńÜäŃü¬ŃüīŃéēńö©µØÉŃéÆÕɤÕæ│ŃüŚŃü¤Ķ┐æõ╗ŻÕÆīķó©õĮÅÕ«ģŃĆé

ÕźźÕ║¦µĢĘ

ÕźźÕ║¦µĢĘ

’╝æķ¢ōÕ╣ģŃü«Õ║ŖŃü©Õć║µøĖķÖóŃüīĶ©ŁŃüłŃéēŃéīŃĆüÕ║ŖĶäćŃü»ķüĢŃü䵯ÜŃü©Õż®ĶóŗŃü¦µ¦ŗµłÉŃüĢŃéīŃĆüõĖ╗Õ▒ŗŃü«õĖŁŃü¦µ£ĆŃééµĀ╝Õ╝ÅŃüīĶ¬┐ŃüłŃéēŃéīŃü¤Õ║¦µĢĘŃü¦ŃüéŃéŗŃĆé

µ¼äķ¢ō

µ¼äķ¢ō

µŚźµ£¼ÕłĆŃü«ķŹöŃéÆÕ¤ŗŃéüĶŠ╝ŃéōŃüĀÕćØŃüŻŃü¤ŃüżŃüÅŃéŖŃü«µ¼äķ¢ōŃü¬Ńü®ŃĆüµäÅÕīĀŃü«ÕćØŃüŻŃü¤µ¦śŃĆģŃü¬µ¼äķ¢ōŃüīĶ”ŗÕÅŚŃüæŃéēŃéīŃéŗŃĆé

µ¼äķ¢ō

µ¼äķ¢ō

µ¼ĪŃü«ķ¢ōŃü»ŃĆüÕøøÕæ©Ńü½ķĢʵŖ╝ŃüīÕø×ŃüĢŃéīŃĆüÕ║¦µĢĘÕóāŃü½ńŁ¼µ¼äķ¢ōŃüīĶ©ŁŃüłŃéēŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃĆé

Õ║ŁÕ£ÆŃü½ķØóŃüŚŃü¤ńĖüÕü┤

Õ║ŁÕ£ÆŃü½ķØóŃüŚŃü¤ńĖüÕü┤

ńĖüÕü┤Ńü»ńČÖŃüÄńø«Ńü¬ŃüŚŃü«’╝æµ×ÜŃü«ķĢĘŃüäµØ┐Ńü¦µ¦ŗµłÉŃüĢŃéīŃĆüĶģ░õ╗śķÜ£ÕŁÉŃü»µØóńø«ŃüīńŠÄŃüŚŃüäŃĆé

’╝ÆķÜÄÕ║¦µĢĘ

’╝ÆķÜÄÕ║¦µĢĘ

’╝æķÜÄŃü»µÄźÕ«óńö©Ńü«ń®║ķ¢ōŃü©ŃüŚŃü”µĀ╝Õ╝ÅŃüéŃéŗÕ║āķ¢ōŃéäĶīČÕ«żŃüīĶ©ŁŃüæŃéēŃéīŃĆü’╝ÆķÜÄŃü»Õ«ČµŚÅŃü«ńö¤µ┤╗ń®║ķ¢ōŃü©ŃüŚŃü”Õ░ÅĶ”ŵ©ĪŃü¬ķā©Õ▒ŗŃéÆõĖ”Ńü╣ŃéŗŃĆé

Õ░ÅÕ▒ŗńĄäŃéÆĶ”ŗŃüøŃéŗÕĘźÕż½

Õ░ÅÕ▒ŗńĄäŃéÆĶ”ŗŃüøŃéŗÕĘźÕż½

Õż®õ║ĢŃü«õĖĆķā©Ńü½ŃĆüÕ░ÅÕ▒ŗĶŻÅŃü«µóüŃü¬Ńü®Õ░ÅÕ▒ŗńĄäŃüīĶ”ŗŃüłŃéŗŃéłŃüåŃé¼Ńā®Ńé╣ŃüīÕ╝ĄŃéēŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃĆé

õĖ╗Õ▒ŗµŻ¤µ£Ł

ŃéżŃā│Ńé╣Ńé┐Ńā¼Ńā╝ŃéĘŃā¦Ńā│title ŃĆīÕģŁÕÉłŃĆŹ

ŃéżŃā│Ńé╣Ńé┐Ńā¼Ńā╝ŃéĘŃā¦Ńā│title ŃĆīÕģŁÕÉłŃĆŹ

120Õ╣┤Ķ┐æŃüÅńČÜŃüÅń½╣ÕĘźĶŖĖÕ«ČŃü«Õøøõ╗Żńø«Ńü©ŃüŚŃü”ŃĆüÕøĮÕåģÕż¢Ńü¦Õ╣ģÕ║āŃüŵ┤╗Ķ║ŹŃüÖŃéŗńö░ĶŠ║ń½╣ķø▓µ¢ÄŃü«õĮ£ÕōüŃéÆÕĖĖĶ©ŁÕ▒Ģńż║ŃüÖŃéŗŃĆé

ńÄäķ¢óÕģźŃéŖÕÅŻŃü©Õ║Ł

ńÄäķ¢óÕģźŃéŖÕÅŻŃü©Õ║Ł

ĶĪ©ķ¢ĆŃā╗Õ£¤ĶöĄŃā╗õ╣Šµ½ōÕÅŖŃü│ÕĪĆŃā╗õĖ╗Õ▒ŗŃü«4õ╗ČŃüīÕøĮńÖ╗ķī▓µ£ēÕĮóµ¢ćÕī¢Ķ▓ĪŃĆé

Õåģķā©ŃüŗŃéēĶ”ŗŃéŗĶĪ©ķ¢ĆÕæ©ĶŠ║

Õåģķā©ŃüŗŃéēĶ”ŗŃéŗĶĪ©ķ¢ĆÕæ©ĶŠ║

Õåģķā©ŃüŗŃéēĶ”ŗŃéŗŃü©ŃĆüÕ¤║ÕŻćõĖŖŃü½ÕģźÕÅŻŃā╗ń¬ōŃü©Õ║ćŃéÆĶ©ŁŃüæŃü¤õ╣ŠĶöĄŃĆüÕ▒ŗµĀ╣ķ½śŃüīõĮÄŃüäĶĪ©ķ¢ĆŃĆüÕ║ćŃü©ÕģźÕÅŻŃéÆĶ©ŁŃüæŃü¤Õ£¤ĶöĄŃüīõĖ”Ńü│ŃĆüÕżēÕī¢Ńü«ŃüéŃéŗµÖ»Ķ”│ŃéÆÕĮóµłÉŃĆé

ĶĪ©ķ¢Ć

ĶĪ©ķ¢Ć

Õ£¤ĶöĄŃü½µī¤ŃüŠŃéīŃü¤õĖĪõĖŗķĆĀµ£¼ńō”Ķæ║Õ╣│ÕģźŃĆéń¤│µ«ĄŃéÆĶ©ŁŃüæŃü”ķ½śŃüäÕ£░ńøżķØóŃü«µĢĘÕ£░ÕåģŃü½Õ░ÄŃüÅŃĆ鵌¦Õ«ČŃü«ĶĪ©µ¦ŗŃüłŃü¦µŁ┤ÕÅ▓ńÜäµÖ»Ķ”│ŃéÆÕĮóµłÉŃüÖŃéŗŃĆé

µŚźµ£¼Õ║ŁÕ£ÆŃĆīķćŹÕ«ØĶŗæŃĆŹ

µŚźµ£¼Õ║ŁÕ£ÆŃĆīķćŹÕ«ØĶŗæŃĆŹ

µŚźµ£¼Õ║ŁÕ£ÆŃü»ŃĆüŃé│ŃéżŃüīµ││Ńüɵ▒ĀŃéäŃĆüń┤ä2mŃü«Õż¦ŃüŹŃü¬µĢĘń¤│ŃĆüķ½śŃüĢń┤ä3’ĮŹŃü«ń¤│ńü»ń▒ĀŃü¬Ńü®ŃéÆķģŹńĮ«ŃĆé

µĘ▒µ▒¤ķāĘÕ£¤Ķ│ćµ¢Öķż© µ£¼ķż©

µĘ▒µ▒¤ķāĘÕ£¤Ķ│ćµ¢Öķż© µ£¼ķż©

µĘ▒µ▒¤Ńü«ĶÅģń¼ĀŃéäĶÅģń┤░ÕĘźŃü«Õ▒Ģńż║ŃĆüÕēŹÕ║ŁŃü½ŃĆīĶÅģńö░ŃĆŹŃéÆÕŠ®ÕĤŃüŚõ╝ØńĄ▒µŖĆĶāĮŃü«õ┐ØÕŁśńČÖµē┐ŃĆüÕ£░ÕģāÕć║Ķ║½Ńü«õ║║ķ¢ōÕøĮÕ«ØĶ¦ÆĶ░ĘÕ£ŁõĖĆŃā╗Ķ¦ÆĶ░ĘÕŗćÕ£ŁńłČÕŁÉ’╝łĶīČŃü«µ╣»ķć£’╝ēŃü«õĮ£ÕōüŃéÆÕ▒Ģńż║ŃüÖŃéŗµ¢ĮĶ©ŁŃü¦ŃüéŃéŗŃĆé

õ╝ŖÕŗóńź×Õ««Õ╝ÅÕ╣┤ķüĘÕ««Ńā╗Õż¦ÕśŚńźŁŃü½Ķ¬┐ķĆ▓

õ╝ŖÕŗóńź×Õ««Õ╝ÅÕ╣┤ķüĘÕ««Ńā╗Õż¦ÕśŚńźŁŃü½Ķ¬┐ķĆ▓

µĘ▒µ▒¤Ńü«ĶÅģń┤░ÕĘźŃü«µŖĆĶĪōŃü»Õż¦ķś¬ÕĖéŃü«ńäĪÕĮóµ¢ćÕī¢Ķ▓ĪŃü½µīćÕ«ÜŃüĢŃéīŃĆüµĘ▒µ▒¤ĶÅģń┤░ÕĘźõ┐ØÕŁśõ╝ÜŃü½ŃéłŃüŻŃü”ÕÅŚŃüæńČÖŃüīŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃĆéńÜćÕ«żĶĪīõ║ŗŃü«Õż¦ÕśŚńźŁŃü¦Ńü«ÕŠĪĶÅģĶōŗŃĆüõ╝ŖÕŗóńź×Õ««Ńü«Õ╝ÅÕ╣┤ķüĘÕ««Ńü«ÕŠĪµ¢ÖĶÅģÕŠĪń¼ĀŃā╗ÕŠĪń┐│ŃéÆĶ¬┐ķĆ▓ŃüÖŃéŗŃĆé

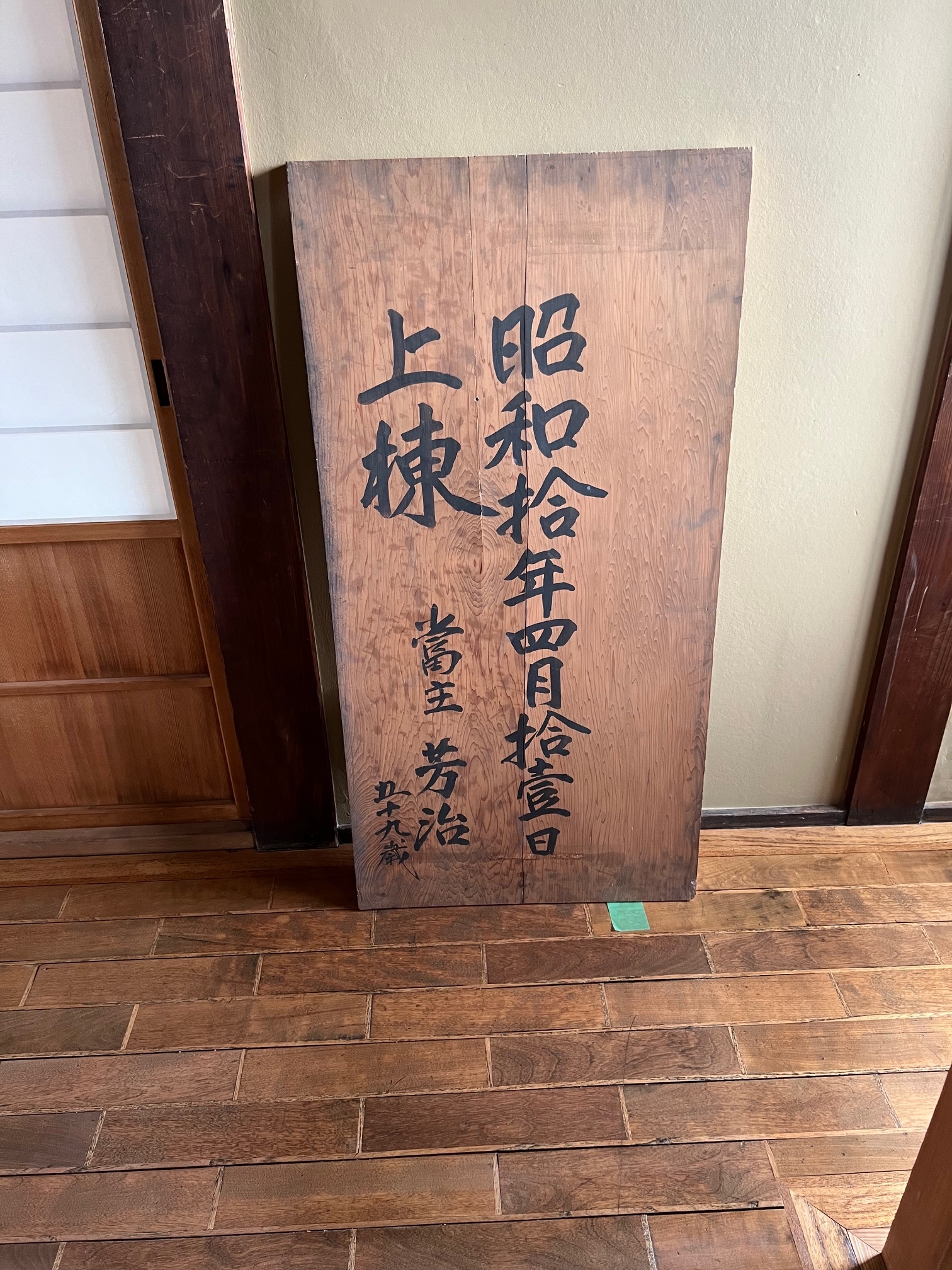

ÕÉŹń¦░ µĘ▒µ▒¤ķāĘÕ£¤Ķ│ćµ¢Öķż© Õłźķż©’╝łµŚ¦Õ╣Ėńö░Õ«ČõĮÅÕ«ģ’╝ē/ŃüĄŃüŗŃüłŃüŹŃéćŃüåŃü®ŃüŚŃéŖŃéćŃüåŃüŗŃéō Ńü╣ŃüŻŃüŗŃéō ’╝łŃüŹŃéģŃüåŃüōŃüåŃüĀŃüæŃüśŃéģŃüåŃü¤ŃüÅ’╝ē µēĆÕ£©Õ£░ µĘ▒µ▒¤ķāĘÕ£¤Ķ│ćµ¢Öķż©’╝ÜÕż¦ķś¬ÕĖéµØ▒µłÉÕī║µĘ▒µ▒¤ÕŹŚ3-16-14 TEL/FAX 06-6977-5555(TEL) HP https://fukae-heritage-museum.or.jp/ E-mail Õ╗║ń»ēÕ╣┤õ╗Ż õĖ╗Õ▒ŗ’╝ܵśŁÕÆī10Õ╣┤ Õ╗║ńē®ń©«Õłź õĮÅÕ▒ģ µ¦ŗķĆĀ õĖ╗Õ▒ŗ’╝ܵ£©ķĆĀ2ķÜÄÕ╗║Õģźµ»ŹÕ▒ŗķĆĀµĪ¤ńō”Ķæ║ µ”éĶ”üĶ¬¼µśÄ 深江は摂津と河内の国境にあり、南には暗越奈良街道、南東へ十三峠越えの街道が分岐する交通の要衝であり、江戸時代にはお伊勢参りの道中安全を願って深江で菅笠を買い求める参拝者で賑わった。幸田家は江戸時代は庄屋を務め、明治時代以後も深江村の村政に関わっていた。旧幸田家住宅は売却され建て売り住宅が20余軒建設される予定であったが、増築部を除却して建設当初の外観に修復され、深江郷土資料館 別館として蘇った。昭和10年建築の主屋は座敷廻りの意匠にこだわった近代和風住宅、土蔵・表門・乾蔵は、道路に面して一列に建ち並び、石垣と石段で入口を高くし、「段蔵」で洪水に備える。昭和時代初期の景観を維持している。

µ¢ćÕī¢Ķ▓Īń©«Õłź ÕøĮńÖ╗ķī▓µ£ēÕĮóµ¢ćÕī¢Ķ▓Ī ŃéżŃāÖŃā│ŃāłŃā¬Ńā│Ńé» Ķ”ŗÕŁ” õ║ŗÕēŹõ║łń┤äÕ┐ģĶ”üŃā╗ńē╣ÕłźÕģ¼ķ¢ŗµŚźŃüéŃéŖ ÕéÖĶĆā

-

Õż¦ķś¬Ńé╗Ńā½ŃāŁŃéżŃāēõ╝Üķż©

µśŁÕÆī6Õ╣┤(1931Õ╣┤)Ńü½ÕīŚÕŹŖÕłåŃüīÕ╗║ń»ēŃĆüµśŁÕÆī12Õ╣┤Ńü½ÕŹŚÕü┤ŃéÆÕóŚń»ēŃüŚŃü¤ÕĮōµÖéŃü«Õ╗║ń»ēńĢīŃü«µĄüĶĪīŃéÆÕ╝ĘŃüŵäÅĶŁśŃüŚŃü¤ķĆĀÕĮóŃü¦ŃĆüõ╗ŖķćīÕæ©ĶŠ║Ńü«Ńā®Ńā│ŃāēŃā×Ńā╝Ńé»ńÜäÕŁśÕ£©Ńü¦ŃüéŌĆ”

-

µØēńö░Õ«ČõĮÅÕ«ģ

µ£¼ķéĖŃü»ŃĆüõĮÅÕ«ģŃü©ŃüŚŃü”µśŁÕÆī4Õ╣┤Ńü½Õ╗║Ńü”ŃéēŃéīŃĆüŃüØŃü«ÕŠīŃĆüÕ»īńö░µ×ŚķāĄõŠ┐Õ▒ĆķĢĘŃéÆÕŗÖŃéüŃü”ŃüäŃü¤µØēńö░Õüźµ▓╗ŃüīµśŁÕÆī11Õ╣┤Ńü½ÕÅ¢ÕŠŚŃüŚŃü¤ŃĆéõ╗źķÖŹµØēńö░Õ«ČõĮÅÕ«ģŃü©ŃüŚŃü”ńÅŠÕ£©Ńü½Ķć│ŃüŻŃü”ŌĆ”

-

ÕĖéń½ŗµ×ܵ¢╣Õ«┐ķŹĄÕ▒ŗĶ│ćµ¢Öķż©

µ×ܵ¢╣Õ«┐Ńü½ŃüéŃéŖõ║¼ĶĪŚķüōŃü©µĘĆÕĘØŃü«õĖĪµ¢╣Ńü½µÄźŃüÖŃéŗŃĆéµ▒¤µłĖµÖéõ╗ŻŃü½Ńü»Õ«┐Õ▒ŗŃéÆÕ¢ČŃü┐ŃĆüÕ╣Ģµ£½ķĀāŃü½Ńü¬ŃéŗŃü©µĘĆÕĘØõĖēÕŹüń¤│Ķł╣Ńü«ŃĆīĶł╣ÕŠģŃüĪŃü«Õ«┐ŃĆŹŃü©ŃüŚŃü”Ńééń╣üńøøŃüŚŃü¤ŃĆéÕ╣│µłÉ9Õ╣┤ŃüŠŃü¦ŌĆ”

ŃééŃüŻŃü©Ķ”ŗŃéŗ’╝×-

µŚ¦Õ░ÅĶź┐Õ«ČõĮÅÕ«ģ õĖ╗Õ▒ŗŃā╗ĶĪŻĶŻģĶöĄŌĆ”

µśÄµ▓╗µ£¤Ńü«µ£©ķĆĀÕ║ŚĶłŚÕģ╝ńö©õĮÅÕ«ģŃĆéõĖŁÕż«Õī║ķüōõ┐«ńö║Ńü½µēĆÕ£©ŃĆéÕĀ║ńŁŗŃü©ķüōõ┐«ńö║ķĆÜõ║żÕĘ«ńé╣ÕīŚµØ▒Ķ¦ÆÕ£░Ńü½ŃüéŃéŗÕ░ÅĶź┐Õ«ČŃü»ŃĆüĶ¢¼ń©«µźŁŃéÆÕēĄµźŁŃüŚŃü¤ŃüōŃü©Ńü½Õ¦ŗŃüŠŃéŗÕĢåÕ«ČŃü¦ŃüéŃéŗŃĆé ķüōŌĆ”

-

õĮÉķćÄÕ«ČõĮÅÕ«ģ

Õż¦ķś¬ÕĖéŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕż¦µŁŻµ£½µ£¤ŃüŗŃéēµśŁÕÆīÕłØµ£¤Ńü«ń¼¼1µ¼ĪķāĮÕĖéĶ©łńö╗õ║ŗµźŁŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüõĮÅÕ«ģÕ£░ķ¢ŗńÖ║ŃüīĶĪīŃéÅŃéīŃü¤ÕĀ┤µēĆŃü¦ŃüéŃéŗŃĆ鵜ŁÕÆīÕłØµ£¤Ńü«Õ╗║Ķ©ŁŃü¦ŃĆüÕīŚÕü┤ķüōĶĘ»Ńü½ķØóŃüŚŃü¤ķ¢ōÕÅŻ6ŌĆ”

-

ÕŠĪÕ╣ĖµŻ«Õż®ńź×Õ««µ£¼µ«┐

µśŁÕÆīÕłØµ£¤Ńü«µ£©ķĆĀÕ╣│Õ▒ŗÕ╗║ńź×ńżŠ µ£¼µ«┐ŃĆéńö¤ķćÄÕī║µĪāĶ░ĘŃü½µēĆÕ£©ŃĆéÕŠĪÕ╣ĖķĆÜÕĢåÕ║ŚĶĪŚĶź┐ÕŹŚĶ¦ÆŃü½õĮŹńĮ«ŃüÖŃéŗŃĆéõĖēķ¢ōńżŠ µĄüķĆĀ Ńü¦Õ▒ŗµĀ╣µŁŻķØóŃü½ÕŹāķ│ź ńĀ┤ķó© Ńü© Ķ╗ÆÕöÉńĀ┤ķó© ŃéÆõ╗śŌĆ”

ŃééŃüŻŃü©Ķ”ŗŃéŗ’╝×-

Õ¢äķŠŹÕ»║Õ▒▒ķ¢Ć

µ¢ćÕī¢7Õ╣┤’╝ł1810’╝ē8µ£łŃü½Õ╗║ń½ŗŃüĢŃéīŃü¤ńĘŵ¼ģ’╝łŃüæŃéäŃüŹ’╝ēķĆĀŃü«Ķ▒¬ÕŻ«Ńü¬ Ķ¢¼Õī╗ķ¢ĆŃĆéķ¢ĆµēēŃü»1’ĮŹX2’ĮŹŃü«µ¼ģŃü«’╝æµ×ܵØ┐Ńü¦ŃĆüŃé╣ŃāÜŃéóŃü©ŃüŚŃü”ÕÉīŃüśŃééŃü«ŃüīÕż®õ║ĢµØ┐Ńü©ŃüŚŃü”ŌĆ”

-

ĶŖØÕĘØŃāōŃā½

µśŁÕÆī2Õ╣┤ń½ŻÕĘźŃĆéĶł╣ÕĀ┤Ńü«Ķ▒¬ÕĢåŃā╗ĶŖØÕĘØÕ«Č6õ╗Żńø«ÕĮōõĖ╗Ńü«ĶŖØÕĘØÕÅłÕøøķāÄŃüīÕ╗║Ķ©ŁŃĆé ķ¢óµØ▒Õż¦ķ£ćńüĮŃéƵĢÖĶ©ōŃü½ŃüŚŃĆüĶĆÉķ£ćŃā╗ĶĆÉńü½µĆ¦Ńü½Õ┐āŃéÆńĀĢŃüäŃü¤ķĀæÕ╝ĘŃü¬ķĆĀŃéŖŃü¦ŃĆüÕÅżõ╗ŻõĖŁÕŹŚń▒│ŌĆ”

-

Õż¦ķüōµŚ¦Õ▒▒µ£¼Õ«ČõĮÅÕ«ģ

Õż¦ķüōµŚ¦Õ▒▒µ£¼Õ«ČõĮÅÕ«ģŃü»ŃĆüŃéÅŃüīÕøĮµ£ĆÕÅżŃü«ÕøĮķüōŃü©ŃééĶ©ĆŃéÅŃéīŃéŗń½╣ÕåģĶĪŚķüōŃü«µ▓┐ķüōŃü½Ńü¤Ńü¤ŃüÜŃéĆŃĆīŃüŗŃéäŃüČŃüŹŃü«ÕÅżµ░æÕ«ČŃĆŹŃü¦ŃĆüÕż¦ÕÆīµŻ¤ Ńü«ÕĮóµģŗŃéÆŃéłŃüŵ«ŗŃüŚŃĆüÕż¦ÕÆīŃü©ÕĀ║ŃéÆńĄÉŃüČŌĆ”

ŃééŃüŻŃü©Ķ”ŗŃéŗ’╝×